Giorno 3

Quando disegno i miei itinerari di viaggio, raramente contemplo tappe cosiddette “di mare”. Tendo ad escludere sula base di una semplice constatazione: vengo da Capri, ove ho la possibilità di fare bagni, almeno nei week end, per un lasso di tempo che va da aprile ad ottobre ed anche oltre; ho a disposizione spiagge tra le più belle del Mediterraneo a pochi minuti da casa e per di più sono proprietario ( o perlomeno lo è mio padre) di un albergo a 4 stelle giusto nel centro di Capri. Se voglio farmi la vacanza di mare, servito e riverito, faccio 20 metri dal cancello di casa, ditemi voi che senso ha andare in un altro posto a farsi i bagni nell’unico mese filato che ho di vacanza? Quindi al massimo destino nei miei viaggi non più di un giorno al mare. Quest’anno per motivi geografici la tappa di mare e’ capitata proprio all’inizio del percorso, il mare lo rivedrò se tutto va bene fra migliaia di chilometri, dalle parti del Bosforo e poi del Caucaso, ed avrà un altro colore, nero. Nondimeno mi è molto piaciuta questa giornata iniziale al mare nella terra dei Ciamuri, a Ksamil dove ho assaporato anche il piacere stamattina di un bagno all’alba, cosa che per una congerie di fattori a Capri mi concedo rare volte. Il bagno, nelle luci soffuse dell’aurora, e’ durato molto più del previsto per via di uno sgradito fuori programma: mentre nuotavo nella baia deserta e’ apparso sulla riva un branco di cani randagi latranti, ed io già immaginavo di vedere il mio barbagallo dilaniato tra le loro fauci aperte ( preso da un brivido naturistico mi ero buttato pure a mare in costume adamitico). Naturalmente il branco di cani era un altro segnale di ostilità inviatomi dagli dei, che stanno cominciando veramente a cacare un po’ il cazzo, manco un bagno in Santa pace. L’apparizione dei randagi pesca, e questo solo gli dei potevano saperlo, nella mia più grande fobia. Funziona così: non mi fanno paura ragni serpenti tarantole sanguisughe e rettili, tutta roba con cui ho avuto a che fare in altri viaggi a stretto contatto, ma se mi metti difronte un cane lupo che mi ringhia contro anche in pieno centro urbano mi paralizzo. Per poter dunque uscire dall acqua ho dovuto attendere l’arrivo di qualche altro umano, nella fattispecie un tizio che dubito abbia studiato all’accademia della Crusca e che, parlando solo albanese, ci ha messo un po’ prima di brandire un bastone e scacciare i cani, poiché sulle prime aveva travisato le mie richieste pensando che fossero delle avance di natura sessuale nei suoi confronti. Pensate un po’ voi ch scena patetica, io che col pesce da fuori nell’acqua cerco di richiamare l’attenzione di un fravecatore albanese che sulle prime mi manda a fanculo e si pensa che sono un ricchione che se lo vuole schiattare…. Comunque tutta la giornata e’ stata contrassegnata da bagni piuttosto singolari.

Dalla costa ciammurra mi addentro nell’Albania profonda su di un furgon, i minibus collettivi con cui ci si sposta qui, in direzione della prossima tappa molto attesa e densa di mitologia, la Sorgente dell’Occhio Blu. Si tratta appunto di una sorta di misterioso geyser posto sul fondo sconosciuto di un fiume, nei pressi di un villaggio chiamato Mesopotamia. Il luogo non si rivela ovviamente facilmente al visitatore, il furgon mi lascia sulla strada per Argirocastro ad un incrocio con un tratto di 3 km da percorrere sotto un sole cocente e con lo zaino pesante in spalla. Ma la forma fisica e’ in netta crescita, prima di partire ero un rottame che faticava a salire via Krupp, ora invece, sarà l’adrenalina del viaggio o il potere magico dello zainone, mi sento di colpo come un toro pronto a sbrindellare l’imene di 20 giovenche e mi scieoppo la salita con 20 chili in groppa a tempo di record, lasciandomi alle spalle una banda di lagnosi fiorentini ai ferri corti gli uno con gli altri. La Sorgente dell’Occhio Blu non tradisce le attese e si disvela come un luogo magico, di enorme bellezza: tutti le tonalità di blu dal turchese all’acquamarina stanno dentro questo vortice di acqua gelata tra i cespugli di mirto e ginepro. Sul posto due ragazzacci albanesi si atteggiano a galli sulla munnezza, avvertendo che il bagno in quel posto e’ roba per i soli locali e mai nessuno straniero e’riuscito a stare sopra il getto gelato del geyser sotterraneo per più di pochi secondi…ok, nessuno straniero, ma questi da quanti secoli non vedono un epigono degli Argonauti giungere qui in carne ed ossa? Raccolgo il guanto di sfida e annuncio loro che avrei sostato sopra il getto gelato per almeno un minuto, azionassero i cronometri. Salgo su una quercia concava e mi tuffo….pochi secondi e con l’acqua che monta da sotto a mo di Jacuzzi verso il basso inguine, provo la stessa sensazione che doveva provare quel ragazzo dai modi gentili e paciosi, soprannominato diciamo “Degustatore di ratti”, ai tempi della militanza nelle giovanili della Caprese giù da Germano, quando degli altri tizi un po’ bulli di Marina Grande si producevano nei suoi confronti in un scherzo davvero assai cretino, che consisteva nell’inmobilizzarlo e spruzzargli sulle parti intime quello spray gelato che si usa contro le contusioni…non c’è bisogno di fa correr il cronometro fino a 10 che sono fuori dall’acqua ma poco dopo mi imbatto in un tizio che cucina su una griglia le trote da lui pescate col vino da lui coltivato, il tutto per 600 leke, al cambio attuale manco 4 euro. Stupenda la Sorgente dell’Occhio Blu!

Dopo poco mi rimetto in marcia ma poco dopo vengo raccattato da un simpatico signore col Suv e dal figlio, selezionato da un’università canadese per giocare nella nazionale canadese di handball, e mi danno un passaggio fino alla prossima meta: Argirocastro, letteralmente la Fortezza d’Argento. Scanaliamo un paso di montagna e ci tuffiamo nella valle del Drinos e ci siamo, il posto e’una bellissima cittadella medievale abbarbicata sotto un castello, con case ottomane del seicento e vie lastricate in cui è bellissimo perdersi nella luce corrusca del tramonto.

Argirocastro e’un luogo speciale anche per tutta una serie di personaggi a cui è legata: 1) Ali Pasha, potente pirata turco che qui eresse il suo inespugnabile castello e che nel sedicesimo secolo mise a ferro e fuoco le coste italiane. Ricollegandosi al discorso di ieri dei Ciammurri, e’ più che probabile che Ali Pasha e i suoi giannizzeri abbiamo sovente infilato la loro scimitarra di pelle nella pancia di nostre antenate capresi

2) Brancaleone da Norcia: qui e’ ambientata l’epopeea dell’Armata Brancaleone, uno dei miei film preferiti

3) Mr Durmi, gestore del ristorante Kulimi, uno dei posti dove ho mangiato meglio in vita mia. Le rane fritte sono di un afrodisiaco che annichilisce il Cialis.

4) il dittatore dell’epoca comunista Enver Hoxha, uno nella top ten dei dittatori psicopatici, sul genere di quello della Corea del Nord, di quelli ch si ingrippano a scorticare via la storia da un paese per piegarla ala loro demenziale idea di mondo e la conseguente architettura. Ma visto che era nato qui, ha pensato di fare un’eccezione e risparmiare Argirocastro dallo scempio comunista.

Io qui ci arrivo molto prima delle luce corrusche del tramonto, sotto il sole battente della calandrella alle 4 di pomeriggio e mi abbarbico lungo ste vie vie verticali fino ad un dimora storica segnalata dalla guida. Il luogo merita la sfacchinata, e’ una sorta di castello ottomano, ma ad un aprirmi arriva una donzella che mi dice che l’albergo e’ pieno. Tuttavia nel vedermi tutto trafelato si muove a compassione e comincia a prepararmi una premuta di limone, poi prende a chiamare una dozzina di pensioni per trovarmi dove dormire. Comincio a pensare che questa rappresenta il classico mezzo cuofano che un vero uomo rispettabile, in un venerdì sera e dopo il settimo drink, deve carriarsi, altrimenti perde la sua rispettabilità. Ma la tipa rivela subito una sua altra natura molto più prosaica: la granita e’ a pagamento e persino una ad uno le telefonate fatte hanno un, seppur esiguo, costo. Alla fine mi trova un posto dove dormire ma la prendo sul cazzo, e poi il posto e’ un casermone insignificante, quindi mi risolvo a scegliere un altro alberghetto difronte al casermone, che però è proprio il cesso. Sei piani a piedi, materasso in lana modello caserma del dopoguerra e commuoglio del cesso tranciato in due come da un colpo d’ascia, boh. E qui si manifesta l’ultimo bagno della giornata: trovo una sorta di shampoo in camera ed essendone io sprovvisto lo uso, forse pensando che lo deve aver dimenticato il precedente cliente. Non so che roba sia ma si rivela per esser una sorta di melassa che mi azzecca i capelli in una sorta di bukkake strano.

E pensare poi che qui è stranamente pieno di botteghe di barbiere, che fungono anche da bar. Ed e’ un piacere irriverente stare seduti fuori ste botteghe a parlare con gli anziani del posto a bere raki, a litigare sul calcio e trovare un punto d un’unione sul nostro idolo comune, Behrami, il valoroso Valon.

Domani mi aspetta una giornata da bollino rosso, segnata nel programma come il Bloody Saturday. Sveglia all’alba e su con un furgon per la Strada Fascista per il Burmash Pass e le Grammoz Mountains, fino alla città di Korca e poi giù, attraverso un valico di frontiera in Macedonia, sul lago di Prespa, alla volta di Golem Grad, un’isola sul lago abitata da solo serpenti. Si tratta di 8-9 ore su strade sgarrupate e dentro furgoncini scassati,ma io al mondo qualcosa più bello di questo ancora non l’ho trovato.

non lo dirò più e non certo perché non ami più quel luogo, ma il motivo è presto detto

non lo dirò più e non certo perché non ami più quel luogo, ma il motivo è presto detto  Machu Picchu prima ancora che un luogo magico è un luogo comune. Nel senso che possono adoperarsi per esso tante di quelle frasi fatte definibili come tali ed ognuna di esse qui riesce a trovare un fondo di verità. Proviamo a vedere quali: “è un luogo che toglie il fiato”, vero e a quello ci pensa già l’altitudine tra l’altro; “è un luogo ove andare almeno nella vita”: assolutamente, capisco chi non ne ha possibilità, diversamente potreste un giorno finire a rimpiangere fino all’ultimo minuto e all’ultimo spicciolo buttati su qualche cesso di spiaggia di Sharm El Sheik o delle Canarie, pensateci finché siete in tempo; “non vi sono parole per descrivere un luogo così”, no, questo non lo accetto, non è un luogo comune ma una menzogna: vi sono sempre parole per descrivere la bellezza, proviamo a trovare quali. La prima cosa che noti arrivando qui è che si tratti di un luogo davvero inaccessibile, di conseguenza questo arrivare è lungo e tortuoso perché gli elementi della natura paiono essersi messi di impegno a disegnare un paesaggio impossible. Passata Ollantaytambo, il fiume Urubamba si incassa entro montagne altissime orlate da ghiacciai, solcando una valle sempre piu profonda stretta si che a fatica si riesce a vedere il cielo

Machu Picchu prima ancora che un luogo magico è un luogo comune. Nel senso che possono adoperarsi per esso tante di quelle frasi fatte definibili come tali ed ognuna di esse qui riesce a trovare un fondo di verità. Proviamo a vedere quali: “è un luogo che toglie il fiato”, vero e a quello ci pensa già l’altitudine tra l’altro; “è un luogo ove andare almeno nella vita”: assolutamente, capisco chi non ne ha possibilità, diversamente potreste un giorno finire a rimpiangere fino all’ultimo minuto e all’ultimo spicciolo buttati su qualche cesso di spiaggia di Sharm El Sheik o delle Canarie, pensateci finché siete in tempo; “non vi sono parole per descrivere un luogo così”, no, questo non lo accetto, non è un luogo comune ma una menzogna: vi sono sempre parole per descrivere la bellezza, proviamo a trovare quali. La prima cosa che noti arrivando qui è che si tratti di un luogo davvero inaccessibile, di conseguenza questo arrivare è lungo e tortuoso perché gli elementi della natura paiono essersi messi di impegno a disegnare un paesaggio impossible. Passata Ollantaytambo, il fiume Urubamba si incassa entro montagne altissime orlate da ghiacciai, solcando una valle sempre piu profonda stretta si che a fatica si riesce a vedere il cielo  la valle è così angusta che vi è posto solo per la ferrovia e un cammino a piedi mentre nessuna strada carrozzabile arriva qui. Già il treno: questo è davvero il viaggio in treno più bello del mondo, a capofitto in queste valli come trascinati dal fiume verso una destinazione finale così leggendaria. Della bellezza paiono consapevoli anche gli operatori ferroviari peruviani che applicano a questa tratta tariffe da paesi scandinavi. Il fiume prende poi a disegnare come una spirale inarrestabile in una giungla sempre più fitta, fino a sbattere contro una diga, opera di ingegno notevole attesa la conformazione dei luoghi. Da questo punto, noto a tutti gli appassionati di trekking come “la Hidroeletrica” si scende come lungo una specie di cascata soft all’univo insediamento umano nel raggio di un centinaio di km, Aguas Calientes. A tale suggestivo nome non fa seguito alcun bellezza ahimè del luogo, sviluppatosi frettolosamente come un groviglio di calcestruzzo per l’offerta ai turisti in visita al Machu Picchu. Nella sua bruttezza e nella sua spendita di cemento mi ha ricordato certe città turistiche della Thailandia. Eppure il borgo avrebbe avuto modo di essere assai più bello, bagnato da questo fiume magico che qui incontra certe bellissime pietre dalla forma rotonda su cui si infrange in bianche spume

la valle è così angusta che vi è posto solo per la ferrovia e un cammino a piedi mentre nessuna strada carrozzabile arriva qui. Già il treno: questo è davvero il viaggio in treno più bello del mondo, a capofitto in queste valli come trascinati dal fiume verso una destinazione finale così leggendaria. Della bellezza paiono consapevoli anche gli operatori ferroviari peruviani che applicano a questa tratta tariffe da paesi scandinavi. Il fiume prende poi a disegnare come una spirale inarrestabile in una giungla sempre più fitta, fino a sbattere contro una diga, opera di ingegno notevole attesa la conformazione dei luoghi. Da questo punto, noto a tutti gli appassionati di trekking come “la Hidroeletrica” si scende come lungo una specie di cascata soft all’univo insediamento umano nel raggio di un centinaio di km, Aguas Calientes. A tale suggestivo nome non fa seguito alcun bellezza ahimè del luogo, sviluppatosi frettolosamente come un groviglio di calcestruzzo per l’offerta ai turisti in visita al Machu Picchu. Nella sua bruttezza e nella sua spendita di cemento mi ha ricordato certe città turistiche della Thailandia. Eppure il borgo avrebbe avuto modo di essere assai più bello, bagnato da questo fiume magico che qui incontra certe bellissime pietre dalla forma rotonda su cui si infrange in bianche spume  ma fa niente, la sua bruttezza verrà dimenticata presto dallo tsunami di bellezza che sta per travolgervi. L’alba del giorno di ascesa alla montagna sacra vengo svegliato dal cinguettio di un bellissimo uccellino rimasto prigioniero nel bagno

ma fa niente, la sua bruttezza verrà dimenticata presto dallo tsunami di bellezza che sta per travolgervi. L’alba del giorno di ascesa alla montagna sacra vengo svegliato dal cinguettio di un bellissimo uccellino rimasto prigioniero nel bagno  ha la testa variopinta di mille colori e lo associo ad un messaggero divino mandato dagli dei che sovraintendono alla Vecchia Montagna. Lo leggo come un presagio benigno. Assai più funesto si rivelerà nella lunga e faticosa ascesa alla Porta del Sole l’invio divino di certi inafferrabili moscerini verdi simili a diavoli volanti che mi tempestano di dolorosi morsi le mani . Ah già la Porta del Sole: un nome così lascia molte aspettative in chi legge, che credo di poter ripagare

ha la testa variopinta di mille colori e lo associo ad un messaggero divino mandato dagli dei che sovraintendono alla Vecchia Montagna. Lo leggo come un presagio benigno. Assai più funesto si rivelerà nella lunga e faticosa ascesa alla Porta del Sole l’invio divino di certi inafferrabili moscerini verdi simili a diavoli volanti che mi tempestano di dolorosi morsi le mani . Ah già la Porta del Sole: un nome così lascia molte aspettative in chi legge, che credo di poter ripagare  è il luogo da cui vedrete apparire il sito noto come Machu Picchu, anche se esso è in verità il nome della grande montagna su cui si trova la Porta del Sole e da cui è scattata questa foto stessa. Quel famoso colle che domina la città ha invece il nome di Wayna Picchu, che significa “giovane cima” mentre “Machu” sta per vecchia.

è il luogo da cui vedrete apparire il sito noto come Machu Picchu, anche se esso è in verità il nome della grande montagna su cui si trova la Porta del Sole e da cui è scattata questa foto stessa. Quel famoso colle che domina la città ha invece il nome di Wayna Picchu, che significa “giovane cima” mentre “Machu” sta per vecchia.  da qui tocca finalmente scendere e tuffarsi in qualcosa dalla bellezza irreale. L’ultima parola che viene da usare per descriverlo è “rovine” o “resti”, perché quelle mura, quei templi incredibili, quelle pietre pare di sentirle respirare, sanguinare

da qui tocca finalmente scendere e tuffarsi in qualcosa dalla bellezza irreale. L’ultima parola che viene da usare per descriverlo è “rovine” o “resti”, perché quelle mura, quei templi incredibili, quelle pietre pare di sentirle respirare, sanguinare  la torma vociante di turisti riesce qui a scalfire solo minimamente la bellezza e il rapimento estatico.

la torma vociante di turisti riesce qui a scalfire solo minimamente la bellezza e il rapimento estatico.  State pur certi che se avrete la fortuna di venire qui e scendere dalla Porta del Sole a Machu Picchu, vi passerà tutta la vita davanti e non potrete fare a meno di piangere.

State pur certi che se avrete la fortuna di venire qui e scendere dalla Porta del Sole a Machu Picchu, vi passerà tutta la vita davanti e non potrete fare a meno di piangere.  simbolicamente il mio viaggio finisce qui, nel posto dove un viaggio può solo finire, non iniziare. Per la verità mi aspetta ancora qualche giorno dove dovrò recuperare un bagaglio sparpagliato per mezzo Sudamerica, tra Lima, Cartagena e Bogotà, l’emozione di un tramonto sul Pacifico e qualche altra avventura che eviterò di raccontarci, perché Machu Picchu è il luogo dove tutto ha fine

simbolicamente il mio viaggio finisce qui, nel posto dove un viaggio può solo finire, non iniziare. Per la verità mi aspetta ancora qualche giorno dove dovrò recuperare un bagaglio sparpagliato per mezzo Sudamerica, tra Lima, Cartagena e Bogotà, l’emozione di un tramonto sul Pacifico e qualche altra avventura che eviterò di raccontarci, perché Machu Picchu è il luogo dove tutto ha fine  E’ stata una gigantesca avventura vissuta a 1000 all’ora tra scenari che è difficile immaginare più diversi, rimbalzando per 3 settimane tra i Caraibi e le Ande, le giungle avvolte dalle nebbie e le città soffocate dallo smog.Scrivere il diario mi aiutava come sempre a ricostruire ciò che stavo facendo ma stavolta è stato difficile perché davvero gli stacchi drastici di scenari incredibili rendevano arduo il compito. Ognuno di essi è stato a suo modo un “mundo perdido”, dove tuttavia ho capito di non aver perso la mia Libertà

E’ stata una gigantesca avventura vissuta a 1000 all’ora tra scenari che è difficile immaginare più diversi, rimbalzando per 3 settimane tra i Caraibi e le Ande, le giungle avvolte dalle nebbie e le città soffocate dallo smog.Scrivere il diario mi aiutava come sempre a ricostruire ciò che stavo facendo ma stavolta è stato difficile perché davvero gli stacchi drastici di scenari incredibili rendevano arduo il compito. Ognuno di essi è stato a suo modo un “mundo perdido”, dove tuttavia ho capito di non aver perso la mia Libertà

in una città chiamata Ollantaytambo, il cui re è conosciuto col nome di Manco Inca

in una città chiamata Ollantaytambo, il cui re è conosciuto col nome di Manco Inca a Manco Inca non passa manco per il cazzo di arrendersi, anche perché perfettamente consapevole che gli toccherebbe alcuna sorte diversa dalla morte laddove deponesse pacificamente le armi. Ma per mantenere vivo se stesso e il suo regno bisogna sconfiggere gli spagnoli e l’impresa non pare alla portata dei suoi miseri e mal equipaggiati soldati. Soprattutto pare impossible fermare quella che è l’arma di distruzione di massa dei tempi , la cavalleria spagnola

a Manco Inca non passa manco per il cazzo di arrendersi, anche perché perfettamente consapevole che gli toccherebbe alcuna sorte diversa dalla morte laddove deponesse pacificamente le armi. Ma per mantenere vivo se stesso e il suo regno bisogna sconfiggere gli spagnoli e l’impresa non pare alla portata dei suoi miseri e mal equipaggiati soldati. Soprattutto pare impossible fermare quella che è l’arma di distruzione di massa dei tempi , la cavalleria spagnola  che già a Vilcabamba e a Cajamarca tre anni prima aveva fatto strage a migliaia di nativi, che mai prima avevano visto un cavallo. Atahualpa, re di Cuzco, era stato giustiziato tre anni prima, catturato in battaglia e Manco Inca deve escogitare qualcosa se vuole evitare la stessa sorte. Può giocare solo d’astuzia contro nemici così superiori per armamento. Così ai piedi di quella gigantesca fortezza fa costruire una serie di condotti allagabili

che già a Vilcabamba e a Cajamarca tre anni prima aveva fatto strage a migliaia di nativi, che mai prima avevano visto un cavallo. Atahualpa, re di Cuzco, era stato giustiziato tre anni prima, catturato in battaglia e Manco Inca deve escogitare qualcosa se vuole evitare la stessa sorte. Può giocare solo d’astuzia contro nemici così superiori per armamento. Così ai piedi di quella gigantesca fortezza fa costruire una serie di condotti allagabili  ancora oggi visibili . Quando arriva la cavalleria spagnola, guidata dal fratellastro di Pizarro Hernando, si trova un muro d’acqua che gli viene incontro, mentre una pioggia di frecce e lance dagli spalti seppellisce gli sterminatori spagnoli nella tomba che meritano di trovare

ancora oggi visibili . Quando arriva la cavalleria spagnola, guidata dal fratellastro di Pizarro Hernando, si trova un muro d’acqua che gli viene incontro, mentre una pioggia di frecce e lance dagli spalti seppellisce gli sterminatori spagnoli nella tomba che meritano di trovare  la vittoria fu netta anche se piuttosto effimera, perché dopo un anno le truppe spagnole si ripresentano con effettivi quadruplicati espugnando facilmente la città e mandando il coraggioso te incontro allo stesso destino del suo predecessore, la decapitazione. Resta comunque impresso il coraggio del valoroso re e visitare ancora oggi i luoghi di quella eroica resistenza assume un fascino indescrivibile

la vittoria fu netta anche se piuttosto effimera, perché dopo un anno le truppe spagnole si ripresentano con effettivi quadruplicati espugnando facilmente la città e mandando il coraggioso te incontro allo stesso destino del suo predecessore, la decapitazione. Resta comunque impresso il coraggio del valoroso re e visitare ancora oggi i luoghi di quella eroica resistenza assume un fascino indescrivibile  anche il paese di Ollantaytambo, appena alla base della imponente fortezza, è assai gradevole a visitarsi, solvato dalle acque del fiume Urubamba che annegó gli spagnoli coi loro cavalli. Col mio solito culo becco un bellissimo alberghetto con vista sulle rovine Inca. A gestirlo è un artista, un certo Wow, che da il nome anche alla pensione, che vanta il libro degli ospiti a suo dire più grande del mondo. Ma l’attrativa principale è data da questa “hall” davvero incredibile,

anche il paese di Ollantaytambo, appena alla base della imponente fortezza, è assai gradevole a visitarsi, solvato dalle acque del fiume Urubamba che annegó gli spagnoli coi loro cavalli. Col mio solito culo becco un bellissimo alberghetto con vista sulle rovine Inca. A gestirlo è un artista, un certo Wow, che da il nome anche alla pensione, che vanta il libro degli ospiti a suo dire più grande del mondo. Ma l’attrativa principale è data da questa “hall” davvero incredibile,  dove stare ore a rilassarsi contemplando gli scavi e ascoltare il rumore del fiume. E poi la cucina locale, lontana dalla “fighetta” Cuzco, capitale della cucina “novoandina” coi suoi bellissimi ristoranti fusion dalle atmosfere patinate. Qui le porzioni sostanziose servite dai fratelli Marquez contemplano piatti dal sapore robusto come il ceviche di trota appena pescata

dove stare ore a rilassarsi contemplando gli scavi e ascoltare il rumore del fiume. E poi la cucina locale, lontana dalla “fighetta” Cuzco, capitale della cucina “novoandina” coi suoi bellissimi ristoranti fusion dalle atmosfere patinate. Qui le porzioni sostanziose servite dai fratelli Marquez contemplano piatti dal sapore robusto come il ceviche di trota appena pescata  e poi lui, il povero animaletto domestico che qui in Perù è il piatto nazionale. Parlo del cuy, la cavia peruviana, finita nel forno sigh

e poi lui, il povero animaletto domestico che qui in Perù è il piatto nazionale. Parlo del cuy, la cavia peruviana, finita nel forno sigh

Le non troppe volte che mi sono trovato difronte a questi meravigliosi superstiti di un mondo scomparso ho constatato una duplice cosa: vi è sempre come una smorfia di sofferenza ad imprigionarvi il volto, sia per la dura vita cui sono sempre sottoposti o forse anche per la percezione di essere come le lucciole di Pasolini, parte di un mondo destinato a scomparire ed in gran parte già scomparso, travolto da un altro, il nostro che lascia loro solo angusti ed inospitali angoli in mezzo ad una malsana giungla e sul crinale di una gelida montagna.

Le non troppe volte che mi sono trovato difronte a questi meravigliosi superstiti di un mondo scomparso ho constatato una duplice cosa: vi è sempre come una smorfia di sofferenza ad imprigionarvi il volto, sia per la dura vita cui sono sempre sottoposti o forse anche per la percezione di essere come le lucciole di Pasolini, parte di un mondo destinato a scomparire ed in gran parte già scomparso, travolto da un altro, il nostro che lascia loro solo angusti ed inospitali angoli in mezzo ad una malsana giungla e sul crinale di una gelida montagna.  Ancora di loro mi colpisce l’ingenuità estrema, da far quasi rabbia: dopo 500 anni di stermini e persecuzioni, si fidano ancora di noi, si pongono gentili e deferenti, non hanno ancora capito quanto facciamo schifo e che ci prenderemo fino all’ultimo cm di terra e all’ultima goccia d’acqua, se la cosa avrà una qualsiasi convenienza economica. Qui assicurano il loro servizio taxi fino ai piedi della montagna, accompagnando a piedi il cavallo e riuscendo in qualcosa che a noi dell’altro mondo è completamente preclusa: correre. Noi avanziamo a passi di pietra in questa morena che per ora sale dolcemente ed è orlata da un monte a est ove poggia un segmento di ghiacciaio

Ancora di loro mi colpisce l’ingenuità estrema, da far quasi rabbia: dopo 500 anni di stermini e persecuzioni, si fidano ancora di noi, si pongono gentili e deferenti, non hanno ancora capito quanto facciamo schifo e che ci prenderemo fino all’ultimo cm di terra e all’ultima goccia d’acqua, se la cosa avrà una qualsiasi convenienza economica. Qui assicurano il loro servizio taxi fino ai piedi della montagna, accompagnando a piedi il cavallo e riuscendo in qualcosa che a noi dell’altro mondo è completamente preclusa: correre. Noi avanziamo a passi di pietra in questa morena che per ora sale dolcemente ed è orlata da un monte a est ove poggia un segmento di ghiacciaio  mentre ad ovest sta questa enorme montagna priva di ghiacci e piena di ferro rossastro che più avanti, su un suo lembo, che guarda a Sud, di fronte al maestoso ghiacciaio dell’ Asaungate, darà luogo al famoso gioco cromatico. L’avanzata di questa torna scalcagnata di turisti in questa valle comincia ad assumere i contorni truci della ritirata di Russia del corpo di armata italiano nella seconda guerra mondiale. Instupiditi dalla mancanza di ossigeno, avanziamo come fanti allo sbando nella steppa. Ci hanno pure diviso per reparti con nomignoli stupidì, di cui ora capiamo il motivo: ogni guida da un nome al suo gruppo, da richiamare poi accompagnati da un fischio tipo vacche al pascolo nell’enorme vallata, dove le persone procedono con passo troppo diverso per andare di gruppo. Noi siamo il gruppo “Wi-ki”, che in dialetto quechua dovrebbe significare “amici” e ci disperdiamo molto presto: ci sono due fratelli belgi super allenati che schizzano avanti come scheggie, una coppia di brasiliani che si abbuffa di sti pasticconi alla coca (la pianta molto usata per il mal d’altura), io che faccio una fatica della madonna e ricorro al cavallo degli indios, una russa che si scopre giusto oggi cardiopatica e che si sente male quasi subito , e gli argentini che rinunciano coi figli che sanguinano dal naso. Quando arriviamo all’erta finale, dove bisogna lasciare il cavallo, mi rendo conto che sembriamo degli automi e la scena di quella folla che avanza al ritmo di un passo al minuto comincia ad assumere dei contorni distopici. Una donna spagnola con due occhi sgranati come un pesce di profondità preso all’amo mi afferra il braccio e mi chiede se credo in Dio, la ragazza della coppia brasiliana colta da tachicardia e conseguente isteria confessa al fidanzato qualcosa che deve essere risultato sgradevole perché quello comincia a urlare, o almeno a provare a farlo: l’immagine del voler gridare qualcosa tipo “puttana” e non avere il fiato per farlo credo possa suggerire il testo di una canzone strappacuore a chi ne è capace di scriverne. Alla fine, dopo un’ulteriore scrematura data dall’irreperibile ossigeno, la torma di automi da “dope show” di Marylan Manson raggiunge la vetta, dove si insinua un vento fortissimo e fa davvero freddo. Ma lo spettacolo, per cogliere il quale bisogna inerpicarsi sulle pendici della montagna di fianco, è quello che è

mentre ad ovest sta questa enorme montagna priva di ghiacci e piena di ferro rossastro che più avanti, su un suo lembo, che guarda a Sud, di fronte al maestoso ghiacciaio dell’ Asaungate, darà luogo al famoso gioco cromatico. L’avanzata di questa torna scalcagnata di turisti in questa valle comincia ad assumere i contorni truci della ritirata di Russia del corpo di armata italiano nella seconda guerra mondiale. Instupiditi dalla mancanza di ossigeno, avanziamo come fanti allo sbando nella steppa. Ci hanno pure diviso per reparti con nomignoli stupidì, di cui ora capiamo il motivo: ogni guida da un nome al suo gruppo, da richiamare poi accompagnati da un fischio tipo vacche al pascolo nell’enorme vallata, dove le persone procedono con passo troppo diverso per andare di gruppo. Noi siamo il gruppo “Wi-ki”, che in dialetto quechua dovrebbe significare “amici” e ci disperdiamo molto presto: ci sono due fratelli belgi super allenati che schizzano avanti come scheggie, una coppia di brasiliani che si abbuffa di sti pasticconi alla coca (la pianta molto usata per il mal d’altura), io che faccio una fatica della madonna e ricorro al cavallo degli indios, una russa che si scopre giusto oggi cardiopatica e che si sente male quasi subito , e gli argentini che rinunciano coi figli che sanguinano dal naso. Quando arriviamo all’erta finale, dove bisogna lasciare il cavallo, mi rendo conto che sembriamo degli automi e la scena di quella folla che avanza al ritmo di un passo al minuto comincia ad assumere dei contorni distopici. Una donna spagnola con due occhi sgranati come un pesce di profondità preso all’amo mi afferra il braccio e mi chiede se credo in Dio, la ragazza della coppia brasiliana colta da tachicardia e conseguente isteria confessa al fidanzato qualcosa che deve essere risultato sgradevole perché quello comincia a urlare, o almeno a provare a farlo: l’immagine del voler gridare qualcosa tipo “puttana” e non avere il fiato per farlo credo possa suggerire il testo di una canzone strappacuore a chi ne è capace di scriverne. Alla fine, dopo un’ulteriore scrematura data dall’irreperibile ossigeno, la torma di automi da “dope show” di Marylan Manson raggiunge la vetta, dove si insinua un vento fortissimo e fa davvero freddo. Ma lo spettacolo, per cogliere il quale bisogna inerpicarsi sulle pendici della montagna di fianco, è quello che è  Ma subentra adesso in me un’altro motivo di tristezza, quello principale al di là delle difficoltà ad arrivare qui. Questa attrazione turistica fino a pochissimi anni fa non esisteva per niente, figurarsi che sulla mia guida Lonely Planet manco è riportata ed il motivo è presto spiegato: quella montagna multicolore fino a meno di venti anni fa era sepolta sotto un ghiacciaio ed era quindi invisibile all’occhio umano. Questo, come migliaia di ghiacciai nel mondo, si è sciolto ed è scomparso per sempre. L’acqua intrappolata lassù da milioni di anni, da quando si sono innalzate dal mare le Ande, è scappata via. L’effetto cromatico stesso della montagna è una sorta di hard disk di varie epoche geologiche, con i vari strati di depositi di ferro ed un differente livello di ossidazione cui corrisponde una diversa gradazione cromatica. Ora che sono all’aria aperta, si arrugginiranno presto come una bici dimenticata sotto la pioggia, finendo probabilmente per assumere un unico colore rossastro, anzi proprio il colore cd “ruggine”

Ma subentra adesso in me un’altro motivo di tristezza, quello principale al di là delle difficoltà ad arrivare qui. Questa attrazione turistica fino a pochissimi anni fa non esisteva per niente, figurarsi che sulla mia guida Lonely Planet manco è riportata ed il motivo è presto spiegato: quella montagna multicolore fino a meno di venti anni fa era sepolta sotto un ghiacciaio ed era quindi invisibile all’occhio umano. Questo, come migliaia di ghiacciai nel mondo, si è sciolto ed è scomparso per sempre. L’acqua intrappolata lassù da milioni di anni, da quando si sono innalzate dal mare le Ande, è scappata via. L’effetto cromatico stesso della montagna è una sorta di hard disk di varie epoche geologiche, con i vari strati di depositi di ferro ed un differente livello di ossidazione cui corrisponde una diversa gradazione cromatica. Ora che sono all’aria aperta, si arrugginiranno presto come una bici dimenticata sotto la pioggia, finendo probabilmente per assumere un unico colore rossastro, anzi proprio il colore cd “ruggine”  questa incredibile montagna è l’osso monco uscito fuori alla nostra vista da una ferita che abbiamo noi stessi inferto alla Madre Terra, una piaga in cui continuiamo a infilare le dita infette. È stupenda, coi colori dell’arcobaleno che piacciono sempre a tutti grandi e piccini, ma è un arcobaleno triste

questa incredibile montagna è l’osso monco uscito fuori alla nostra vista da una ferita che abbiamo noi stessi inferto alla Madre Terra, una piaga in cui continuiamo a infilare le dita infette. È stupenda, coi colori dell’arcobaleno che piacciono sempre a tutti grandi e piccini, ma è un arcobaleno triste

quello che pare fendere il cielo oltre che la terra, è lui, Sua Maestà il Rio della Amazzoni, che sorvoliamo in una regione che è una sorta di enclave colombiano in territorio brasiliano. La città si chiama Leticia, dista da Bogotà quanto Napoli da Stoccolma e da lì si può arrivare in barca in Brasile o in Perù. Già, il Perù: ho scelto il Perù alla fine, rinunciando proprio a Leticia e l’Amazzonia, ma sono sicuro che la mia scelta verrà ripagata. Il verde bottiglia dell’Amazzonia lascia il posto al beige delle Ande, che deflagrano poi in bianco di ghiacciai eterni, sebbene siamo pressoché all’equatore

quello che pare fendere il cielo oltre che la terra, è lui, Sua Maestà il Rio della Amazzoni, che sorvoliamo in una regione che è una sorta di enclave colombiano in territorio brasiliano. La città si chiama Leticia, dista da Bogotà quanto Napoli da Stoccolma e da lì si può arrivare in barca in Brasile o in Perù. Già, il Perù: ho scelto il Perù alla fine, rinunciando proprio a Leticia e l’Amazzonia, ma sono sicuro che la mia scelta verrà ripagata. Il verde bottiglia dell’Amazzonia lascia il posto al beige delle Ande, che deflagrano poi in bianco di ghiacciai eterni, sebbene siamo pressoché all’equatore  ed ecco le aspre morene andine, scavate dal ghiaccio e che ci regalano forti turbolenze

ed ecco le aspre morene andine, scavate dal ghiaccio e che ci regalano forti turbolenze  il pensiero va presto a quella storia incredibile di quell’aereo precipitato sulle Ande con a bordo una squadra di rugby uruguaiana in viaggio verso il Cile.

il pensiero va presto a quella storia incredibile di quell’aereo precipitato sulle Ande con a bordo una squadra di rugby uruguaiana in viaggio verso il Cile.  una delle storie più incredibili del secolo scorso: gran parte dei ragazzi riuscì a sopravvivere per settandue giorni, quando ormai le ricerche erano cessate ed erano dati per dispersi. Il coraggio di due di essi, che attraversarono le Ande a piedi, fino a chiamare i soccorsi fornì il buon esito della vicenda, ma per molti giorni i superstiti furono costretti a cibarsi con i corpi dei compagni morti .

una delle storie più incredibili del secolo scorso: gran parte dei ragazzi riuscì a sopravvivere per settandue giorni, quando ormai le ricerche erano cessate ed erano dati per dispersi. Il coraggio di due di essi, che attraversarono le Ande a piedi, fino a chiamare i soccorsi fornì il buon esito della vicenda, ma per molti giorni i superstiti furono costretti a cibarsi con i corpi dei compagni morti .  ma ecco il mare, anzi l’oceano: si tratta del Pacifico, che vedo per la seconda volta . Lima sorge su una sorta di piccolo piano rialzato di poche centinaia di metri rispetto al mare. Il tragitto dall’aeroporto in centro è reso un incubo dal traffico davvero assurdo e fuori controllo di questa città nonché dal solito tassista abusivo arraffone, che prova a farmi una sola con i soles, la valuta locale. Ad ogni modo, dopo tanto troppo traffico, si apre poi una bella piazza, intitolata a Saint Martin

ma ecco il mare, anzi l’oceano: si tratta del Pacifico, che vedo per la seconda volta . Lima sorge su una sorta di piccolo piano rialzato di poche centinaia di metri rispetto al mare. Il tragitto dall’aeroporto in centro è reso un incubo dal traffico davvero assurdo e fuori controllo di questa città nonché dal solito tassista abusivo arraffone, che prova a farmi una sola con i soles, la valuta locale. Ad ogni modo, dopo tanto troppo traffico, si apre poi una bella piazza, intitolata a Saint Martin  da lì si prosegue poi lungo un corso per la piazza più famosa del Perù, Plaza dos Armas.

da lì si prosegue poi lungo un corso per la piazza più famosa del Perù, Plaza dos Armas.  costruita come piazza marziale da Francisco Pizarro, le cui spoglie sono custodite mummificate nella splendida cattedrale alle mie spalle. Capiró poi che tutte le piazze del Perù prendono questo nome e devono la loro edificazione al periodo dell’invasione spagnola. Sulle prime Lima non mi lascia troppo favorevolmente impressionato, troppo affogata nel traffico e nel rumore. Vanta comunque eccellenti ristorante per una cucina, quella peruviana, che sta esplodendo meritatamente nel mondo. Bellissima tuttavia la luce in cui è immersa, una luce diversa, biancastra e accecante Vi tornerò a Lima, alla fine del viaggio, e spero di averne una impressione diversa. Per adesso proseguo verso un posto che si rivela subito magico.

costruita come piazza marziale da Francisco Pizarro, le cui spoglie sono custodite mummificate nella splendida cattedrale alle mie spalle. Capiró poi che tutte le piazze del Perù prendono questo nome e devono la loro edificazione al periodo dell’invasione spagnola. Sulle prime Lima non mi lascia troppo favorevolmente impressionato, troppo affogata nel traffico e nel rumore. Vanta comunque eccellenti ristorante per una cucina, quella peruviana, che sta esplodendo meritatamente nel mondo. Bellissima tuttavia la luce in cui è immersa, una luce diversa, biancastra e accecante Vi tornerò a Lima, alla fine del viaggio, e spero di averne una impressione diversa. Per adesso proseguo verso un posto che si rivela subito magico.  ma ne parleremo poi. Si, ho l’impressione di essere arrivato in uno dei posti più belli del mondo

ma ne parleremo poi. Si, ho l’impressione di essere arrivato in uno dei posti più belli del mondo

Bene, qui dopo ore di deserto sormontati da dune vidi apparire, avvolta nelle nebbie, una città in perfetto stile tedesco, con in balconi in legno lavorato e la popolazione tedesca vestita col costume tipico bavarese, quello da Oktoberfest per capirci . Quel posto si chiama Swakmund

Bene, qui dopo ore di deserto sormontati da dune vidi apparire, avvolta nelle nebbie, una città in perfetto stile tedesco, con in balconi in legno lavorato e la popolazione tedesca vestita col costume tipico bavarese, quello da Oktoberfest per capirci . Quel posto si chiama Swakmund  un miraggio surrealista per davvero ! Ma veniamo ai “tempi nostri “: siamo sulle Ande, montagne altissime, capaci di toccare altitudini impensabili in Europa, con tante cime sopra i 6000 metri. La vegetazione non può che essere brulla a quelle quote ed infatti gli alberi cedono il passo al “paramo”, l’endemico ecosistema andino di giunchi e piante grasse

un miraggio surrealista per davvero ! Ma veniamo ai “tempi nostri “: siamo sulle Ande, montagne altissime, capaci di toccare altitudini impensabili in Europa, con tante cime sopra i 6000 metri. La vegetazione non può che essere brulla a quelle quote ed infatti gli alberi cedono il passo al “paramo”, l’endemico ecosistema andino di giunchi e piante grasse  ve le immaginereste mai qui su degli alberi che assocereste immediatamente a delle spiagge assolate come le palme? No, sicuramente. Invece qui nella valle del Cocora,’ce ne sono di altissime, le più alte del mondo

ve le immaginereste mai qui su degli alberi che assocereste immediatamente a delle spiagge assolate come le palme? No, sicuramente. Invece qui nella valle del Cocora,’ce ne sono di altissime, le più alte del mondo  si chiamano “palme della cera”, nome scientifico Ceroxylon quinduense, e sono le più alte del mondo, arrivando a misurare fino a 61 metri

si chiamano “palme della cera”, nome scientifico Ceroxylon quinduense, e sono le più alte del mondo, arrivando a misurare fino a 61 metri  insomma delle palme- Palillo!Il viaggio per arrivarci è sin da subito bellissimo, a bordo di una di queste jeep residuate al secondo conflitto

insomma delle palme- Palillo!Il viaggio per arrivarci è sin da subito bellissimo, a bordo di una di queste jeep residuate al secondo conflitto  piove che Dio la manda ma fa niente. Siamo ai piedi del Nevado del Ruiz, uno scorbutico vulcano che nel 1989 eruttó, causando lo scioglimento del ghiacciaio e il conseguente fiume di fango, che travolse un villaggio sottostante, quello di Armero. Ricordo ancora perfettamente la terribile vicenda di una bambina incastrata nel fango per giorni, Oymara, cui fece seguito un tragico finale. Pochi anni fa invece un terremoto distrusse la quasi assonnante città di Armenia . Qui la natura sa essere amorevole e violenta , nel suo fratturarsi e ricomporsi

piove che Dio la manda ma fa niente. Siamo ai piedi del Nevado del Ruiz, uno scorbutico vulcano che nel 1989 eruttó, causando lo scioglimento del ghiacciaio e il conseguente fiume di fango, che travolse un villaggio sottostante, quello di Armero. Ricordo ancora perfettamente la terribile vicenda di una bambina incastrata nel fango per giorni, Oymara, cui fece seguito un tragico finale. Pochi anni fa invece un terremoto distrusse la quasi assonnante città di Armenia . Qui la natura sa essere amorevole e violenta , nel suo fratturarsi e ricomporsi  . Quando si apre dinanzi a noi la valle, con tutti questi pinnacoli alieni, pare di trovarsi in un film di fantascienza

. Quando si apre dinanzi a noi la valle, con tutti questi pinnacoli alieni, pare di trovarsi in un film di fantascienza  la nebbia che le ammanta è ciò che ne garantisce anche l’esistenza, che si protrae per un bel po. Crescono di circa 50 cm l’anno, il che significa che per arrivare a 60 metri ci mettono 120 anni. Le popolazioni precolombiane ne estraevano una cera dal fusto, oggi sono specie protetta ed è vietato. Per addentrarsi nel parco, è molto pubblicizzata la visita a cavallo: sono indeciso e provo a salire a piedi ma poi il noleggio del quadrupede diviene una scelta obbligata, perché sulla unica via di accesso ad un certo punto si para innanzi un muro di merda equina e fango, che le mie già martoriate espadrillas non possono affrontare. Così mi noleggio per un paio di ore la vecchia Juliana

la nebbia che le ammanta è ciò che ne garantisce anche l’esistenza, che si protrae per un bel po. Crescono di circa 50 cm l’anno, il che significa che per arrivare a 60 metri ci mettono 120 anni. Le popolazioni precolombiane ne estraevano una cera dal fusto, oggi sono specie protetta ed è vietato. Per addentrarsi nel parco, è molto pubblicizzata la visita a cavallo: sono indeciso e provo a salire a piedi ma poi il noleggio del quadrupede diviene una scelta obbligata, perché sulla unica via di accesso ad un certo punto si para innanzi un muro di merda equina e fango, che le mie già martoriate espadrillas non possono affrontare. Così mi noleggio per un paio di ore la vecchia Juliana a dispetto dell’aria placida, la vecchia cavalla è piuttosto nervosetta e si piglia questioni con gli altri destrieri, tutti più giovani e aitanti per la verità che incontriamo.

a dispetto dell’aria placida, la vecchia cavalla è piuttosto nervosetta e si piglia questioni con gli altri destrieri, tutti più giovani e aitanti per la verità che incontriamo.  la poverina riesce comunque a regalarmi del bellissimo tempo, in questo posto fantastico. La valle del Cocora si mostra come uno scenario tra i più belli che abbia mai visto. Una gemma nascosta, dove conto di tornare. Ma ora è tempo di andare, mi attende un lungo viaggio verso una meta molto lontana, anche essa sicuramente fantastica

la poverina riesce comunque a regalarmi del bellissimo tempo, in questo posto fantastico. La valle del Cocora si mostra come uno scenario tra i più belli che abbia mai visto. Una gemma nascosta, dove conto di tornare. Ma ora è tempo di andare, mi attende un lungo viaggio verso una meta molto lontana, anche essa sicuramente fantastica vi sto parlando altresì di un posto sulle Ande colombiane, non proprio la metà più facile a raggiungersi che si ricordi nondimeno bellissimo, estremamente affascinante.

vi sto parlando altresì di un posto sulle Ande colombiane, non proprio la metà più facile a raggiungersi che si ricordi nondimeno bellissimo, estremamente affascinante.  il periglioso modo per accedervi passa necessariamente attraverso un viaggio nell’Eje Cafetero colombiano, una regione di fitte giungle sub-tropicali recentemente riconvertite alla fiorente industria del caffè. Tutta la regione, su cui l’uomo ha affermato in tempi piuttosto recenti il suo primato sulla natura indomita, appare ancora pervasa da uno spirito pionieristico di conquista, percepibile già solo al passaggio per il capoluogo della regione, la città di Pereira

il periglioso modo per accedervi passa necessariamente attraverso un viaggio nell’Eje Cafetero colombiano, una regione di fitte giungle sub-tropicali recentemente riconvertite alla fiorente industria del caffè. Tutta la regione, su cui l’uomo ha affermato in tempi piuttosto recenti il suo primato sulla natura indomita, appare ancora pervasa da uno spirito pionieristico di conquista, percepibile già solo al passaggio per il capoluogo della regione, la città di Pereira . La sua stazione degli autobus è un formicaio di umani in viaggi per mete dai nomi insoliti e che rimandano inequivocabilmente al etnia o il paese di chi giunse qui per primo e dovette piantare una bandierina nel suolo, al fine di far sua la terra, come accadeva nel vecchio west o anche quando si è andati sulla luna. Così ci sono Portugal e Armenia

. La sua stazione degli autobus è un formicaio di umani in viaggi per mete dai nomi insoliti e che rimandano inequivocabilmente al etnia o il paese di chi giunse qui per primo e dovette piantare una bandierina nel suolo, al fine di far sua la terra, come accadeva nel vecchio west o anche quando si è andati sulla luna. Così ci sono Portugal e Armenia  Finlandia e Circassia, Cartago e Vindobona (odierna Vienna), persino una Palestina e una Sion: ecco, dubito che il derby tra le rispettive rappresentative sportive di calcio si svolga in un clima decoubertiniano di serenità. E pure parecchi italiani, come sempre d’altra parte, devono essere partiti a fine Ottocento alla conquista di queste terre vergini, se abbiano da ste parti una Amalfi, una Toscana e pure una Viterbo

Finlandia e Circassia, Cartago e Vindobona (odierna Vienna), persino una Palestina e una Sion: ecco, dubito che il derby tra le rispettive rappresentative sportive di calcio si svolga in un clima decoubertiniano di serenità. E pure parecchi italiani, come sempre d’altra parte, devono essere partiti a fine Ottocento alla conquista di queste terre vergini, se abbiano da ste parti una Amalfi, una Toscana e pure una Viterbo  persino Capri compare sulla mappa geografica , sebbene solo come nome di un quartiere di Pereira e nome di un autolavaggio ma la mia meta, come già anticipato, è un’altra

persino Capri compare sulla mappa geografica , sebbene solo come nome di un quartiere di Pereira e nome di un autolavaggio ma la mia meta, come già anticipato, è un’altra  la strada si inerpica abbastanza ripida su delle colline che diventano con un certo zelo montagne, con la pioggia e la nebbia che passano ad esigere il loro tributo fino alla destinazione finale, cui giungo giusto sul far della sera

la strada si inerpica abbastanza ripida su delle colline che diventano con un certo zelo montagne, con la pioggia e la nebbia che passano ad esigere il loro tributo fino alla destinazione finale, cui giungo giusto sul far della sera  vista dal “mirador” in alto, che da un lato contempla uno spettacolare paesaggio andino e dall’altro esattamente alle spalle la città,

vista dal “mirador” in alto, che da un lato contempla uno spettacolare paesaggio andino e dall’altro esattamente alle spalle la città,  si mostra non dissimile da una Spaccanapoli in rilettura andina, con questa via centrale che sega in due il paesello fino a confluire nella piazza centrale, epicentro di ogni attività.

si mostra non dissimile da una Spaccanapoli in rilettura andina, con questa via centrale che sega in due il paesello fino a confluire nella piazza centrale, epicentro di ogni attività.  E contemplo fra esse certo la ronda per le strade del paese con le jeeep willys del secondo conflitto mondiale , finite qui per qualche motivo a centinaia e ora impiegate per mansioni lavorative come per il corteggiamento alle signorine.

E contemplo fra esse certo la ronda per le strade del paese con le jeeep willys del secondo conflitto mondiale , finite qui per qualche motivo a centinaia e ora impiegate per mansioni lavorative come per il corteggiamento alle signorine.  Diciamo che ste jeep svolgono a Salento una funzione analoga a quella che il trerrote assicura nella società ciammurra. Sarà su una di esse che l’indomani partirò alla volta di uno dei posti più incredibili mai visti, la valle del Cocora, ma andiamo con ordine. A Salento la dieta locale poggia, in maniera non disismile da quello che è l’albero di eucalipto per i koala, su un unico piatto che pare racchiudere tutta la gastronomia del creato

Diciamo che ste jeep svolgono a Salento una funzione analoga a quella che il trerrote assicura nella società ciammurra. Sarà su una di esse che l’indomani partirò alla volta di uno dei posti più incredibili mai visti, la valle del Cocora, ma andiamo con ordine. A Salento la dieta locale poggia, in maniera non disismile da quello che è l’albero di eucalipto per i koala, su un unico piatto che pare racchiudere tutta la gastronomia del creato  appare difficile immaginarlo ma sotto quello strato di formaggio, prosciutto, mais e altro è sepolta una squisita trota dalla carne rosa pescata in uno dei tanti fiumi che bagnano queste colline; quello strato superiore prende invece il nome di “pataccon” e rimanda, almeno per i conoscitori dell’idioma linguistico napoletano, all’altro aspetto basilare della società salentina andina, che è il reperimento del pataccone femminile nel fine settimana. Il corteggiamento inizia come dicevano a bordo delle jeep scampate al secondo conflitto mondiale ma prevede poi il suo D day finale nelle ore tarde della sera, quando si aprono le danze nei diversi saloon da vecchio west, ove si entra facendo sbattere sul pavimento gli speroni e mostrando in alcuni casi la pistola nel cinturone. Un giorno mi piacerebbe tornare a Salento e sfidare a biliardo qualche eminenza locale in questo posto

appare difficile immaginarlo ma sotto quello strato di formaggio, prosciutto, mais e altro è sepolta una squisita trota dalla carne rosa pescata in uno dei tanti fiumi che bagnano queste colline; quello strato superiore prende invece il nome di “pataccon” e rimanda, almeno per i conoscitori dell’idioma linguistico napoletano, all’altro aspetto basilare della società salentina andina, che è il reperimento del pataccone femminile nel fine settimana. Il corteggiamento inizia come dicevano a bordo delle jeep scampate al secondo conflitto mondiale ma prevede poi il suo D day finale nelle ore tarde della sera, quando si aprono le danze nei diversi saloon da vecchio west, ove si entra facendo sbattere sul pavimento gli speroni e mostrando in alcuni casi la pistola nel cinturone. Un giorno mi piacerebbe tornare a Salento e sfidare a biliardo qualche eminenza locale in questo posto  il caffè Danubio il cui interno pare davvero uscito da un film di Sergio Leone. Per ora mi è bastato bere qui un aguardiente per sentirmi come in un film, con i vecchi locali che ne tracannavano una bottiglia col cinturone con pistola e gli speroni, dicendo poi al barista di offrirne un altro al Gringo, che ero io.

il caffè Danubio il cui interno pare davvero uscito da un film di Sergio Leone. Per ora mi è bastato bere qui un aguardiente per sentirmi come in un film, con i vecchi locali che ne tracannavano una bottiglia col cinturone con pistola e gli speroni, dicendo poi al barista di offrirne un altro al Gringo, che ero io.

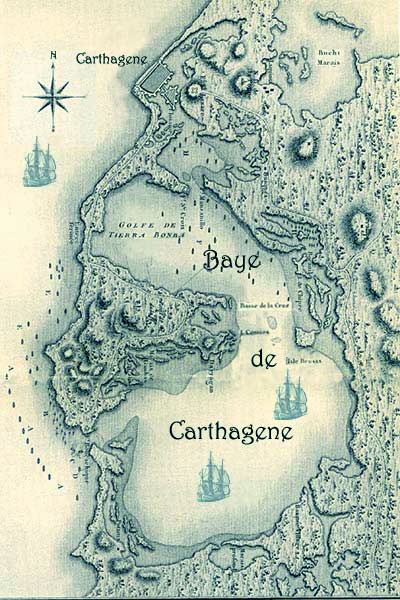

in una notte senza luna del febbraio 1586 il Drake, simulando per giorni un diversivo, alla riuscì a far trovare dinanzi al porto 50 navi inglesi pronte a far fuoco sulle navi spagnole inermi nel porto come “fagiani nella tana “, mentre la totalità dell’imponente schieramento di cannoni spagnoli era direzionato verso inesistenti obiettivi. Drake, inventore del lavoro di “intelligence ” militare con la sua serie di efficienti spie disseminate in loco, era riuscito a prender la imprendibile città con un numero estremamente esiguo di morti e colpi sparati da ambo le parti. Si narra anche della insolita amicizia che il lord pirata seppe poi stringere con il governatore spagnolo sconfitto e fatto prigioniero, Alfonso Bravo a cui concesse di accudire la moglie morente. Ma al di la del lato umano interpersonale, il Drake dovette poi mostrare il pugno di ferro agli spagnoli che non ne volevano sapere di sganciare tutti l’oro che custodivano nei loro forzieri. Alla fine, per “far scendere da cavallo” gli Spagnoli e farsi rivelare dove tenevano nascosti i dobloni, al baronetto Francis toccó pronunciare la stessa frase con cui Catone il censore arringó molti secoli prima il Senato Romano :”carthago delenda est”. Cartagine deve essere distrutta: e gli spagnoli cacciarono tutto e subito il cash che tenevano custodito. Pare che il Drake non si fidó di portare l’ingente bottino alla base operativa delle isole del Rosario, dove i suoi colleghi pirati non è che brillassero per rettitudine e onestà, ma imbarcó tutto l’oro su un galeone con viaggio di sola andata per l’Inghilterra. Ma torniamo alle islas del Rosario:

in una notte senza luna del febbraio 1586 il Drake, simulando per giorni un diversivo, alla riuscì a far trovare dinanzi al porto 50 navi inglesi pronte a far fuoco sulle navi spagnole inermi nel porto come “fagiani nella tana “, mentre la totalità dell’imponente schieramento di cannoni spagnoli era direzionato verso inesistenti obiettivi. Drake, inventore del lavoro di “intelligence ” militare con la sua serie di efficienti spie disseminate in loco, era riuscito a prender la imprendibile città con un numero estremamente esiguo di morti e colpi sparati da ambo le parti. Si narra anche della insolita amicizia che il lord pirata seppe poi stringere con il governatore spagnolo sconfitto e fatto prigioniero, Alfonso Bravo a cui concesse di accudire la moglie morente. Ma al di la del lato umano interpersonale, il Drake dovette poi mostrare il pugno di ferro agli spagnoli che non ne volevano sapere di sganciare tutti l’oro che custodivano nei loro forzieri. Alla fine, per “far scendere da cavallo” gli Spagnoli e farsi rivelare dove tenevano nascosti i dobloni, al baronetto Francis toccó pronunciare la stessa frase con cui Catone il censore arringó molti secoli prima il Senato Romano :”carthago delenda est”. Cartagine deve essere distrutta: e gli spagnoli cacciarono tutto e subito il cash che tenevano custodito. Pare che il Drake non si fidó di portare l’ingente bottino alla base operativa delle isole del Rosario, dove i suoi colleghi pirati non è che brillassero per rettitudine e onestà, ma imbarcó tutto l’oro su un galeone con viaggio di sola andata per l’Inghilterra. Ma torniamo alle islas del Rosario: ho impressione che una certa vocazione piratesca sia rimasta nei locali che girano per la spiaggia propinando a prezzi con oscillazioni telluriche le varie mercanzie in offerta . Perciò se ci andate, preparatevi a tirare molto sul prezzo, ma alla fine lasciatevi andare : non si tratta di acquistare cianfrusaglia ma questo tipo di delizie appena saltate fuori dalla spuma del mare, come la Venere di Botticelli

ho impressione che una certa vocazione piratesca sia rimasta nei locali che girano per la spiaggia propinando a prezzi con oscillazioni telluriche le varie mercanzie in offerta . Perciò se ci andate, preparatevi a tirare molto sul prezzo, ma alla fine lasciatevi andare : non si tratta di acquistare cianfrusaglia ma questo tipo di delizie appena saltate fuori dalla spuma del mare, come la Venere di Botticelli