Giorno 5

Si riprende il cammino, direzione est, l’Este degli altopiani, della terra che si inarca un bel po prima di degradare verso il Pacifico. La meta individuata e’ il lago di Atitlan, un bacino manco a dirlo di origine vulcanica e orlato da altre tre o quattro bestioni fumanti. Sul “colectivo” incrocio un simpatico tizio italiano, non più giovanissimo, grande viaggiatore in anni più verdi, esploratore di luoghi estremamente difficili a raggiungersi prima dell’avvento delle low cost e che ora torna in Guatemala a distanza di 30 anni. Tutto gli appare cambiato e deteriorato, come sempre accade quando si ritorna dopo tempo in un post: io di mio ho il terrore a immaginare cosa possa essere diventato il Nepal a distanza di dodici anni e dopo la colonizzazione cinese o a dover scoprire cosa e’ rimasto di quell’angolo di Amazzonia in cui mi avventurai in Ecuador, probabile che una spianata di ruspe e macchinari da estrazione abbia violentato quel magico villaggio indigeno dove trascorsi giorni che ricorderò finché vivrò. In effetti il Guaremala pare un paese per molti tratti in fase di industrializzazione o perlomeno di edificazione selvaggia: si susseguono paesoni che altro non sono che una fila continua di officine meccaniche e depositi di materiale edile; probabile si stia consumando ora qui quella fase di “conquista” del territorio da parte dell’uomo urbanizzato che darà’ luogo a brutture che dureranno secoli. Nondimeno il tizio di fianco a me qui ci ha lasciato un pezzo di cuore e dei suoi trent’anni, quindi ricorda con nostalgia ogni paese o ansa del terreno incontrata. Il problema, non secondario si direbbe, e’ che ha deciso di condividere questa sua saudade di gioventù con la sua compagna, assai più giovane e di tutti altri interessi: lui mi elenca in serie i posti toccati in passato, che vanno dalla Patagonia cilena alla Mongolia interna passando per il Borneo malese, e lei al sentire ognuno di quei nomi scuote il capo con disapprovazione, a mo’ di una madre che legge uno ad uno i pessimi voti sulla pagella del figlio. Sta iperisterica, reclama un suo imprescindibile diritto al l’abbronzatura e a giacere su un lettino ai margini di un bagnasciuga caraibico, e’ preoccupata per il cospicuo vestiario riposto nella valigia che, a suo modo di vedere, pericolosamente e’ adagiata sul tetto del veicolo; sullo stesso pulmino ci sta con la forma mentis di un dissidente sovietico imbarcato su convoglio ferroviario destinato ad un gulag siberiano….non vorrei stare nei panni del marito quella sera stessa quando si appalesera’ la meta prevista, tutto tranne che un posto confortevole e dotato di infrastrutture turistiche “occidentali”. Parlo del lago di Atitlan, che di colpo ci appare sotto il veicolo a est, di struggente bellezza a guardarsi dall’alto, uno scrigno di acqua turchese incastonato tra mille vulcani. Man mano che si scende lungo le sue pendici tuttavia la bellezza scema di un bel po, si disvela l’Occidente arrivato anche qui con la sua veste peggiore: cubi di cemento e palazzacci talmente prossimi alla riva da essere in alcuni casi, letteralmente, mangiato dal livello delle acque e resi inagibili. Questo almeno e’ lo scenario di Panajachel, per i locali “Pana” e porto di imbarco per i tanti villaggi indigeni disseminati lungo la costa del lago: se ne contano una dozzina almeno, tutti o quasi raggiungibili solo in barca , giacché le vie sono impossibili e irte di banditi pare. Il problema e’ ora scegliere quale dei tanti raggiungere : una tizia russa barista del Caffè No Se ad Antigua, con in faccia un sorriso perenne da mezcal e una acconciatura sulla testa al cui confronto quella di Marek Hamsik sembrerebbe la sobria pettinatura di un deputato del Centro Cristiano-Democratico, mi diceva di aver trovato fantastico uno di detti villaggi, San Pedro de la Laguna, ma l’impressione è’ che quella tizia avrebbe trovato fantastico anche Casalnuovo di Napoli se solo gli fosse stato possibile reperire in loco una o più bottiglie di superalcolici. Ad ogni modo mi affido ai suoi consigli, pare che ivi viva una scanzonata comunità di Hippies, che di solito mi stanno simpatici. La lancia salpa dal molo e solca le acque tra i torvi vulcani che ci scrutano dall’alto. In effetti era così, il villaggio e’ abitato da un numero imprecisato di Hippies fuggiti qui da ogni angolo del mondo “civilizzato”. Ma non è’, scoprirò, una caratteristica del solo villaggio di San Pedro, giacché tutti i villaggi costieri fungono da buen retiro di occidentali annoiati o disgustati dall’ordinaria vita della madrepatria: canadesi, tedeschi, russi, belgi, americani ripiegati qui a trovare un difficile amalgama con i nativi Maya, che li osservano perplessi. Vi sono tuttavia delle originali differenze tra le varie comunità di ospiti Hippies da un paesino all’altro: credo che ciò che distigue gli Hippies annidiati in un posto o l’altro sia il tipo di lesione neuronale riportata, il punto preciso delle chiocche dove l’acido o lo stupefacente di sorta abbia quel giorno x toccato le sinapsi…….così stanno quelli di San Marcos a la laguna presi dalla metempsicosi e la trasmigrazione delle anime, gli Hippies di Jabalito flashiati con la musica techno e i rave, ogni paesino ha la sua dose di inceppamento diverso: quello di San Pedro, dove sbarco io, vede la massima concentrazione mondiale di ingrippati per quelle sfere di fuoco rotanti, tipo giocoleria di strada a punkabestia. Andranno avanti tutta la notte a far rotare ste palle di fuoco e anche un po le palle vere e proprie, intese come genitali, mentre i nativi maya al tramonto si rifugiano a elevare canti evangelici al Signore in parrocchie ricavate in sudice barracche di lamiera. La comunità di Giratori di palle infuocate di San Pedro ha addirittura l’onore di ospitare, dicono, due fuoriclasse massimi interpreti della disciplina: si tratta di una strampalata coppia formata da una stangoma dell’est europa, forse russa, e lui americano, soprannominato Barbarossa o in idioma originale appunto Red Beard. In effetti erano davvero bravissimi a far girare quei cosi.

Andando via da San Pedro l’indomani, con disappunto e raccapriccio scoprirò dalle parole di un olandese che Barbarossa non deve il suo soprannome alla pigmentazione della sua barba (che in effetti era nera) ma ad connilingus eseguito una volta alla stangona russa nei giorni sbagliati del mese….

Ci potevo capitare solo io in sto posto

in realtà poco più che un gettito di sabbia e fango compatto che il Mekong lascia per strada nella sua corsa verso sud, uno sputo solidificato che il Grande Fiume potrebbe ringhiottire con la facilità con cui un Polifemo si nutre dei compagni di Ulisse prima dell’accecamento. Il riferimento all’Odissea non è speso male, perché il contesto naturale è davvero “post-omerico”, mi si consenta il brevetto di questo affascinante concetto che mi piace proprio assai. Questa è la terra mitica dei mangiatori di loto, i fiori che danno l’oblio, sempre che di terra possa parlarsi atteso che si ha la sensazione di essere su qualche zattera semovente gettata nel Mekong.

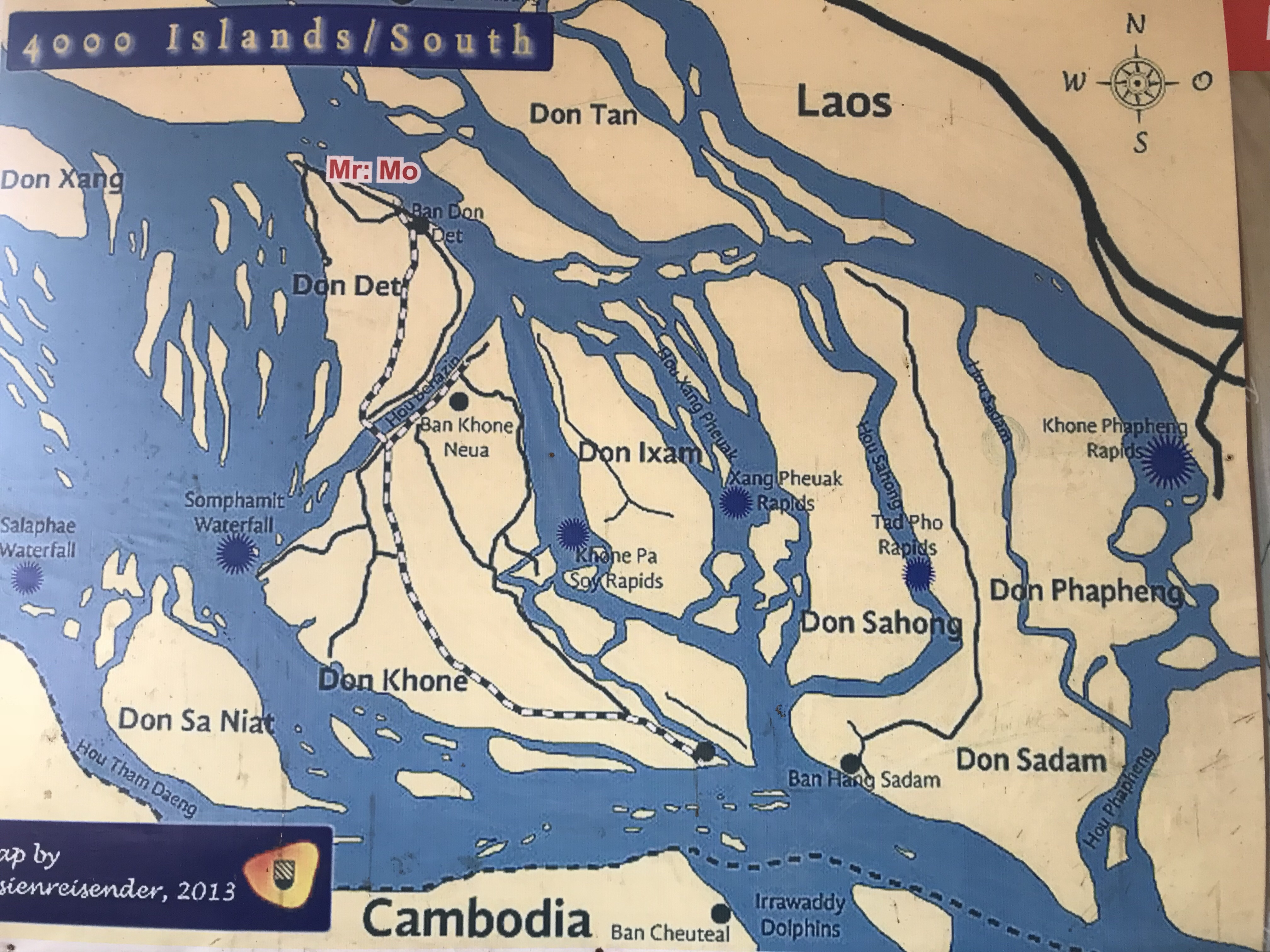

in realtà poco più che un gettito di sabbia e fango compatto che il Mekong lascia per strada nella sua corsa verso sud, uno sputo solidificato che il Grande Fiume potrebbe ringhiottire con la facilità con cui un Polifemo si nutre dei compagni di Ulisse prima dell’accecamento. Il riferimento all’Odissea non è speso male, perché il contesto naturale è davvero “post-omerico”, mi si consenta il brevetto di questo affascinante concetto che mi piace proprio assai. Questa è la terra mitica dei mangiatori di loto, i fiori che danno l’oblio, sempre che di terra possa parlarsi atteso che si ha la sensazione di essere su qualche zattera semovente gettata nel Mekong.  Qui il fiume arriva a misurare da una sponda all’altra la bellezza di 14 km (per capirci più del braccio di mare che separa Capri da Sorrento) e, prima di travolgere la Cambogia, si contorce un po’ nervosamente nel suo letto qui, disseminandolo di macchie alberate. La denominazione “4000 isole sul Mekong” che pare sulle prime un iperbole nel neonato stile “post-omerico” è invece tutto sommato realistico, a condizione di poter chiamare isole anche le più piccole striscie di sabbia emergenti dal gorgo. Don Det, insieme con Don Khong è una delle relativamente più estese,

Qui il fiume arriva a misurare da una sponda all’altra la bellezza di 14 km (per capirci più del braccio di mare che separa Capri da Sorrento) e, prima di travolgere la Cambogia, si contorce un po’ nervosamente nel suo letto qui, disseminandolo di macchie alberate. La denominazione “4000 isole sul Mekong” che pare sulle prime un iperbole nel neonato stile “post-omerico” è invece tutto sommato realistico, a condizione di poter chiamare isole anche le più piccole striscie di sabbia emergenti dal gorgo. Don Det, insieme con Don Khong è una delle relativamente più estese,  dove è possibile alla river people una vita di pesca e coltivazione del riso negli anfratti di terra non troppo sommersi

dove è possibile alla river people una vita di pesca e coltivazione del riso negli anfratti di terra non troppo sommersi Due delle cose che meno amo al mondo sono qui completamente assenti, parlo del cemento e dell’asfalto, mentre due sono le sole strade che esistono a Don Det e non sono certo intitolate ai Mazzini e Cavour locali, giacche si chiamano figuratevi Sunrise strip per quella che corre lungo la costa est e che assiste dunque all’alba, e poi sta Sunset strip sulla costa opposta, quella che vede il tramonto. Tra l’Alba e il Tramonto o viceversa (sono concetti arrotolati uno nell’altro da ste parti), vive entro palafitte di legno una comunità a suo modo variegata e unica, dove agli indigeni, fermi davvero ad un mondo di cento anni fa, si è andata ad unire e a ben amalgamare una umanità di occidentali in fuga dal proprio mondo, dai ritmi che non lasciano scampo alle emozioni e dalle mille responsabilità

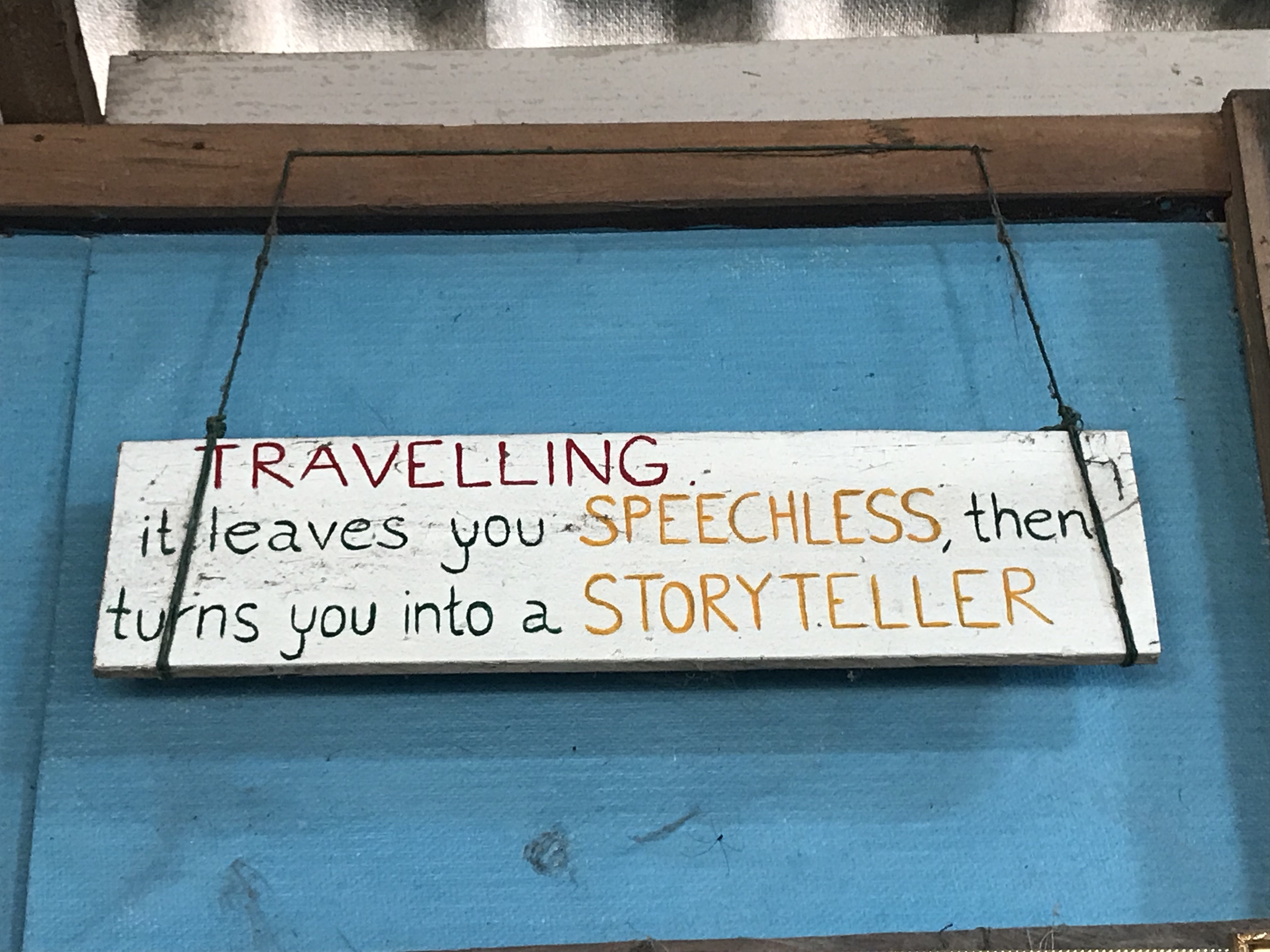

Due delle cose che meno amo al mondo sono qui completamente assenti, parlo del cemento e dell’asfalto, mentre due sono le sole strade che esistono a Don Det e non sono certo intitolate ai Mazzini e Cavour locali, giacche si chiamano figuratevi Sunrise strip per quella che corre lungo la costa est e che assiste dunque all’alba, e poi sta Sunset strip sulla costa opposta, quella che vede il tramonto. Tra l’Alba e il Tramonto o viceversa (sono concetti arrotolati uno nell’altro da ste parti), vive entro palafitte di legno una comunità a suo modo variegata e unica, dove agli indigeni, fermi davvero ad un mondo di cento anni fa, si è andata ad unire e a ben amalgamare una umanità di occidentali in fuga dal proprio mondo, dai ritmi che non lasciano scampo alle emozioni e dalle mille responsabilità  per ricostruirne una su basi più gracili come questi sedimenti sabbiosi ma più felice e fissata in belle massime di vita scolpite in pannelli in legno che pendono da tutti i soffitti delle casupole, in una singolare gara a chi espone la sentenza più originale

per ricostruirne una su basi più gracili come questi sedimenti sabbiosi ma più felice e fissata in belle massime di vita scolpite in pannelli in legno che pendono da tutti i soffitti delle casupole, in una singolare gara a chi espone la sentenza più originale

L’isola non vanta grosse tradizioni culinarie, eccezion fatta per la pasticceria di alto livello: sulle tavole di ogni locale di Don Det potrete assaggiare, se proprio ne avete voglia, i cd “happy cakes”, specialità della casa che compendia un impasto di pan di Spagna, mango, cioccolato e…..marjuana. La versione 2.0 dei mitologici fiori di loto insomma . A giudicare dagli effetti che noto sui suoi degustatori mi pare di capire sia buono. Ma come occupa poi la scanzonata gente di Don Det il suo tempo nell’arco della giornata? Partecipando per esempio alle magnifiche escursioni in kayak sulle rapide del Mekong organizzati da Mr. Mu (che non sta per mister Muscolo dal momento che ha una panza che io a confronto sono un pallanuotista).

L’isola non vanta grosse tradizioni culinarie, eccezion fatta per la pasticceria di alto livello: sulle tavole di ogni locale di Don Det potrete assaggiare, se proprio ne avete voglia, i cd “happy cakes”, specialità della casa che compendia un impasto di pan di Spagna, mango, cioccolato e…..marjuana. La versione 2.0 dei mitologici fiori di loto insomma . A giudicare dagli effetti che noto sui suoi degustatori mi pare di capire sia buono. Ma come occupa poi la scanzonata gente di Don Det il suo tempo nell’arco della giornata? Partecipando per esempio alle magnifiche escursioni in kayak sulle rapide del Mekong organizzati da Mr. Mu (che non sta per mister Muscolo dal momento che ha una panza che io a confronto sono un pallanuotista).  Il fiume qui si contorce in una serie di rapide e cascate dalla forza e gittata impressionante, inoltre più a valle, proprio nello spazio d’acqua dinanzi alla Cambogia vive uno sparuto gruppo di delfini di acqua dolce, il cui avvistamento pare garantito con un po’ di pazienza e occhio lungo. Io faccio squadra in kayak con il mitico Jason, un lungagnone australiano che pare uscito dal grande Lebowsky, le cui enormi potenzialità appaiono subito chiare nel contemplarlo fare colazione a whisky & cigarettes….

Il fiume qui si contorce in una serie di rapide e cascate dalla forza e gittata impressionante, inoltre più a valle, proprio nello spazio d’acqua dinanzi alla Cambogia vive uno sparuto gruppo di delfini di acqua dolce, il cui avvistamento pare garantito con un po’ di pazienza e occhio lungo. Io faccio squadra in kayak con il mitico Jason, un lungagnone australiano che pare uscito dal grande Lebowsky, le cui enormi potenzialità appaiono subito chiare nel contemplarlo fare colazione a whisky & cigarettes….

nella sua forma un po’ tozza e una testona deforme che francamente mi ha ricordato la forma di un pisello. Per capirci vi mostro una foto di repertorio non certo scattata da me

nella sua forma un po’ tozza e una testona deforme che francamente mi ha ricordato la forma di un pisello. Per capirci vi mostro una foto di repertorio non certo scattata da me  vi e poi tempo per una faticosa risalita in kayak in territorio laotiano fino ad un’altra roboante cascata, la cd Khone Papheng in cui il Mekong davvero si mostra con la potenza di una divinità

vi e poi tempo per una faticosa risalita in kayak in territorio laotiano fino ad un’altra roboante cascata, la cd Khone Papheng in cui il Mekong davvero si mostra con la potenza di una divinità  Secondo me gliela tagliano ma sento dire che si tratti di una razza locale: il fatto è che lo sento dire ai consumatori dei pan di Spagna bagnati alla maria che certo non paiono dei campioni di attendibilità.

Secondo me gliela tagliano ma sento dire che si tratti di una razza locale: il fatto è che lo sento dire ai consumatori dei pan di Spagna bagnati alla maria che certo non paiono dei campioni di attendibilità.

Gli hippie o freak volevano cambiare il mondo per provare a riscriverlo con poche e semplici ingenue regole di vita. Ad un certo punto della storia erano diventati tanti e gonfiarono le università e le piazze ma non era ovviamente che una stagione fugace. Furono presto sconfitti e dalle città arretrarono alle campagne, poi a posti sempre più remoti dove mettere su una vita rilassata e basata su poche convenzioni. Le 4000 isole sul Mekong restano la loro inespugnabile Stalingrado, con la loro ubicazione così impervia in un buco del culo dell’Atlante geografico e il Mekong gigante buono a proteggerli con le sue rapide e cascate dal Progresso, altro gigante a volte buono a volte no. È un luogo magico e crepuscolare che scomparirà da un giorno all’altro come queste isole che prima o poi il Grande Fiume inghiottirà . Sta da capire insomma quale dei due Giganti farà prima in una mitologica contesa. Per ora le 4000 isole vivono e sono la realizzazione di una vera e propria utopia, nel senso quasi scientifico del termine (sarebbe più corretto parlare di “ectopia” ma vabbè): queste isole sono la declinazione freakkettona del regno di Utopia

Gli hippie o freak volevano cambiare il mondo per provare a riscriverlo con poche e semplici ingenue regole di vita. Ad un certo punto della storia erano diventati tanti e gonfiarono le università e le piazze ma non era ovviamente che una stagione fugace. Furono presto sconfitti e dalle città arretrarono alle campagne, poi a posti sempre più remoti dove mettere su una vita rilassata e basata su poche convenzioni. Le 4000 isole sul Mekong restano la loro inespugnabile Stalingrado, con la loro ubicazione così impervia in un buco del culo dell’Atlante geografico e il Mekong gigante buono a proteggerli con le sue rapide e cascate dal Progresso, altro gigante a volte buono a volte no. È un luogo magico e crepuscolare che scomparirà da un giorno all’altro come queste isole che prima o poi il Grande Fiume inghiottirà . Sta da capire insomma quale dei due Giganti farà prima in una mitologica contesa. Per ora le 4000 isole vivono e sono la realizzazione di una vera e propria utopia, nel senso quasi scientifico del termine (sarebbe più corretto parlare di “ectopia” ma vabbè): queste isole sono la declinazione freakkettona del regno di Utopia

La macchina mi lascia in una località chiamata Ban Phe, un molo di pescatori che solcano i mari su bei pescherecci in legno assai datati

La macchina mi lascia in una località chiamata Ban Phe, un molo di pescatori che solcano i mari su bei pescherecci in legno assai datati  alcuni di essi sono adibiti al trasporto passeggeri sull’isola frontaliera ma subiscono la sfacciata concorrenza di spietati bucanieri che si servono per lo stesso servizio di più avvenenti motoscafi capaci di sfrecciare a velocità doppia se non tripla rispetto ai poveri pescherecci e di attraccare, con assai poco rispetto per l’ambiente e i bagnanti, su qualsiasi spiaggia a scelta dell’utente. Naturalmente sarei propenso al disadorno peschereccio ma la gamba a mezzo servizio mi constringe ad abboccare al primo motoscafista che mi si fionda incontro e mi carica su sti cessi ad alta velocità e rumorosissimo motore. Lo sbarco nondimeno avviene in puro Briatore style, col motore acceso in mezzo a bambini che nuotano su una spiaggia immacolata oltre la quale sorge l’abitato principale che, come sempre accade, trovo molto mutato dalla prima visita qui una quindicina di anni orsono.

alcuni di essi sono adibiti al trasporto passeggeri sull’isola frontaliera ma subiscono la sfacciata concorrenza di spietati bucanieri che si servono per lo stesso servizio di più avvenenti motoscafi capaci di sfrecciare a velocità doppia se non tripla rispetto ai poveri pescherecci e di attraccare, con assai poco rispetto per l’ambiente e i bagnanti, su qualsiasi spiaggia a scelta dell’utente. Naturalmente sarei propenso al disadorno peschereccio ma la gamba a mezzo servizio mi constringe ad abboccare al primo motoscafista che mi si fionda incontro e mi carica su sti cessi ad alta velocità e rumorosissimo motore. Lo sbarco nondimeno avviene in puro Briatore style, col motore acceso in mezzo a bambini che nuotano su una spiaggia immacolata oltre la quale sorge l’abitato principale che, come sempre accade, trovo molto mutato dalla prima visita qui una quindicina di anni orsono.  Ricordavo una esigua striscia di capanne e bungalow adagiati sulla sabbia, ora sostituiti da più robusti edifici in calcestruzzo gettati sul bagnasciuga piuttosto alla rinfusa. Altra differenza che noto è la presenza delle forze dell’ordine anzi addirittura dell’esercito, mentre allora ricordo benissimo che gli hippie si crogiolavano felici nei loro infiniti cannoni di marijuana, consci che non vi era un solo poliziotto in tutta Koh Samet. Ad ogni modo il luogo pare ancora pervaso da un’atmosfera hippie, che è comunque qualcosa che si manifesta solo a partire dalle ore pomeridiane andando verso la sera: nel senso che la mattina l’atmosfera hippie esiste solo come stordimento perché gli hippie dormono e devono ancora riprendersi dalla sera prima. Ne becco infatti una che lavorerebbe in un bar teoricamente aperto e che pare quella che esce dalla videocassetta del film “the ring” per quanto sta intronata: ci mette tipo 5 minuti a capire che voglio un’aranciata, non vi dico quanto impiega a dirmi la password del wi-fi, che poi non è chissà quale parola complicata ma una semplice sequenza di numeri dall’uno al nove. Insomma 1234456789, questo deve dire….ahe, me ne vado per un’idea quando arriva a pronunciare il tre e le risparmio il supplizio di dire gli altri sei, operazione che avrebbe rischiesto il tempo in cui Ray Manzarek si produce in un assolo di pianoforte mentre Jim Morrison balla sulle note di “The end” dei Doors ovviamente.

Ricordavo una esigua striscia di capanne e bungalow adagiati sulla sabbia, ora sostituiti da più robusti edifici in calcestruzzo gettati sul bagnasciuga piuttosto alla rinfusa. Altra differenza che noto è la presenza delle forze dell’ordine anzi addirittura dell’esercito, mentre allora ricordo benissimo che gli hippie si crogiolavano felici nei loro infiniti cannoni di marijuana, consci che non vi era un solo poliziotto in tutta Koh Samet. Ad ogni modo il luogo pare ancora pervaso da un’atmosfera hippie, che è comunque qualcosa che si manifesta solo a partire dalle ore pomeridiane andando verso la sera: nel senso che la mattina l’atmosfera hippie esiste solo come stordimento perché gli hippie dormono e devono ancora riprendersi dalla sera prima. Ne becco infatti una che lavorerebbe in un bar teoricamente aperto e che pare quella che esce dalla videocassetta del film “the ring” per quanto sta intronata: ci mette tipo 5 minuti a capire che voglio un’aranciata, non vi dico quanto impiega a dirmi la password del wi-fi, che poi non è chissà quale parola complicata ma una semplice sequenza di numeri dall’uno al nove. Insomma 1234456789, questo deve dire….ahe, me ne vado per un’idea quando arriva a pronunciare il tre e le risparmio il supplizio di dire gli altri sei, operazione che avrebbe rischiesto il tempo in cui Ray Manzarek si produce in un assolo di pianoforte mentre Jim Morrison balla sulle note di “The end” dei Doors ovviamente.

bello stare qui su questa mezza luna di sabbia su cui si affacciano cormorani e tanti uccelli,

bello stare qui su questa mezza luna di sabbia su cui si affacciano cormorani e tanti uccelli,  mentre la sera sulla terrazza del ristorante un numero impressionate di rame da luogo ad un allucinato concerto proprio sotto i miei piedi

mentre la sera sulla terrazza del ristorante un numero impressionate di rame da luogo ad un allucinato concerto proprio sotto i miei piedi  Ad ogni modo un bel soggiorno qui, con un alba che si rivela improvvisamente sopra la spiaggia tra noci di cocco e mangrovie e mi fa finalmente capire di essere ai tropici ah

Ad ogni modo un bel soggiorno qui, con un alba che si rivela improvvisamente sopra la spiaggia tra noci di cocco e mangrovie e mi fa finalmente capire di essere ai tropici ah