Quel che esiste intorno Reykjavik e notoriamente conosciuto Islanda pare racchiudere in se una ad una tutte le meraviglie della natura. Ma pare anche avere un modo a se per custodirle: non comunemente all’esterno, in bella vista come in una cristalleria, bensì in un luogo più sicuro e intimo, protetto forse dalle intemperie del clima, ovvero il suo ventre bollente sotterrano. Dal sottosuolo affiorano infatti prima o poi una ad una tutte le meraviglie di questo paese, ognuna con una sua epifania a volte dolce ed a volte brutale ma sempre decisamente strabiliante . La prima di queste meraviglie in cui ci imbattiamo affiora, se non proprio dal sottusuolo, perlomeno da qualcosa posto al di sotto la superficie in senso lato, e parlo infatti dei cetacei che affiorano dal mare . Li vediamo apparire il primo giorno da un battello che si allontana circa due ore dal sicuro porto di Reykjavik per andarsi ad inoltrare in una cappa lattiginosa di cielo da cui sembrano provenire onde contro il battello da tutte le direzioni. Quando già dopo ore di marosi cominciano a volare a bordo le buste per il mal di mare come le canne ad un concerto dei Pink Floyd ed i primi mugugni sulla validità dell’escursione non certo poco (come nulla in Islanda)…..eccole finalmente le balene, tante, addirittura tre insieme della specie detta humpack whale, evento così raro da spingere persino il comandante del vascello a immortalare l’evento. Sono nere come pneumatici ed hanno il dorso ricoperto di fossili, paiono quasi voler giocare con noi ad una distanza irrisoria dalla fiancata del vascello. Le avevo viste pure alle Azzorre, piu giu nell’Atlantico seguendo la stessa faglia terrestre e nelle lontane Galapagos ma mai così vicine al battello. Una escursione davvero indovinata ! Poi è la volta di una seconda meraviglia che vediamo apparire dal sottosuolo e non può che trattarsi dell’acqua, che da mille anfratti sgorga qui permeando l’aere di un odore sulfureo . Non sempre però viene alla luce nello stesso modo: a volte lo fa docilmente con Rivoli bollenti che paiono accarezzare questa terra gelata, altre volte con sbotti possenti simili ad eiaculazioni di un gigante sotterraneo come nel caso dei geysir. Gli islandesi hanno imparato ad addomesticare molto bene la preziosa linfa di questo gigante sepolto sfruttandola in mille modi : riscaldamento, energia geotermica in luogo del petrolio e, dulcis in fundo, hanno preso ad incanalare per benino quest acqua calda per andarla a far confluire in eleganti e sceniche “lagoon” dove si accoccola a centinaia ben felici turisti. La più celebre è la Cd Blue Lagoon, doppiata adesso dalla Sky Lagoon davvero bellissima, con vista e bar panoramico per sorseggiare un drink mentre si sta ammollo . In effetti questi luoghi funzionano anche meglio dei bar come luogo di incontro e di acchiappo se se ne ha voglia. Per i nostalgici e gli amanti dell’intimità vi è poi la Secret Lagoon, completamente naturale e che infatti sa a peste di zolfò e terra ma certo ha un fascino più autentico . Dal sottosuolo dell’Islanda emerge poi fuori di continuo anche la stessa Islanda ovvero il materiale unico che la compone e ricompone come un castello di DAS o plastichina agitato da un dio norreno : la lava. Ogni cm dell’Islanda è composto da una lava nera anzi nerissima che scomposta in mille formazioni delle dimensioni e forme più disparate . Ma il buco originario da cui salta fuori tutto questo magma, migliaia di km nel sottosuolo, dopo aver generato l’Islanda,’prima o poi la cancellerà o perlomeno la dividerà in due parti. Si perché questo è il punto più critico della faglia tra la placca tettonica Nord americana e quella euroasiatica, una sorta di vagina terrestre che allontana inesorabilmente le due gambe alla velocità di due cm l’anno e tra di esse si incunea il mare, sempre più possente ed impietoso ad allargare ciò che la vagina di Gea ha creato

Tag: cambogia

L’orizzonte perduto – Giorno 12: Laos, l’ultima Asia

Oggi vorrei parlarvi del Laos e comincio facendo subito una cernita, individuando uno spartiacque: diciamo che se siete tra coloro che intravedono un luogo di idilliaca bellezza in posti come Dubai e le Canarie, se amate sorseggiare cocktail dall’alto di uno skybar sull’attico di un grattacielo e fare shopping in esclusive strade adornate di grandi firme del settore, beh allora il Laos potete pure tranquillamente cancellarlo dalla mappa geografica, sempre che vi foste mai domandati dove fosse. Questa è una terra che necessita di sue chiavi di lettura non scontate, che potrei in prima battuta individuare nella lentezza e nella riflessività. Impiegherete tempo in Laos per attraversare il fiume e spostarvi poi dalla riva al tempio (non vi dico da una città all’altra…), ci vorrà tempo per farvi servire o ottenere una risposta dai locali, ma sarà un tempo ben speso che passerete a riflettere, e ciò per giunta sarà inevitabile perché è ciò che vi circonda che vi spinge a farlo. La fretta di noi occidentali è agli occhi degli indigeni una sorellastra isterica di qualcosa da cui sembrano volersi tenere a margine o almeno bagnarsi gradualmente: il Progresso. Il Laos è fermo irrimediabilmente ad un momento della storia in cui il mondo stava per accelerare verso terribili disastri, quelli delle guerre mondiali e dei totalitarismi. Il Laos pare languire felicemente come un bambino nel letto prima che la sveglia suoni, cioè un minuto prima di tutto ciò. Vale a dire quando esisteva entro l’Indocina francese, la cui influenza si manifesta qui in misura tangibile e bella, trovando entro questo paesaggio e queste città la materia meglio caratterizzante per forgiare quella sua atmosfera da “vecchio mondo”.

Il Laos era per i francesi di allora, come lo è tutt’ora, una terra di oblio e di una lontananza cercata, qualcosa di simile a ciò che dovette spingere Gauguin ancora più giù nelle isole Marchesi. Ecco Gauguin:

i bellissimi volti dei locali, su tutti i bambini, paiono davvero disegnati dalla mano del pittore di Pont-Aven

Il Paese ha una forma oblunga simile un po’ all’Italia ma senza il mare: il suo mare è il Mekong, che lo attraversa da nord a sud per quasi tutto il suo territorio. Il paese sarebbe teoricamente una Repubblica socialista, al punto da esibire sempre in abbinamento alla bandiera nazionale anche il discusso vessillo con la canonica falce e martello.

Ma francamente non si intravede, nel bene o nel male, nessun impronta di collettivizzazione economica o di altri dogmi del socialismo reale; gli stessi laotiani, come era intuibili, paiono manifestare un interesse del tutto lontano per queste problematiche anzi paiono assai più devoti ai loro antichi re, come quello che regnava su Luang Prabang e tutto il nord del paese finì agli anni ’50.

Il suo regno illuminato fu tollerato, almeno nei confini della sua città o del suo bellissimo palazzo reale , anche dopo l’annessione del Laos ai colonialisti francesi e poi ai giapponesi. Un re che continua a regnare indisturbato mentre tutto il mondo fuori va verso un’altra direzione fa pensare solo e soltanto ad una cosa, un bellissimo film: “L’ultimo imperatore” di Bertolucci.

La cultura orientale ha un tratto distintivo nella venerazione sacrale per il sovrano: che sia esso un re, un monarca, un presidente o un dittatore il popolo tende a considerarlo tutt’oggi come promanazione di un potere divino e la sua parola è indefettibile, a meno che non si macchi di crimini particolarmente efferati. Persino nella sputtanatissima Thailandia, dove tutto è alla mercé del turista, da estensioni sconfinate di terra al corpo di minorenni purché si paghi, persino li accennare al Re di quel paese mette subito in guardia i locali, attenti a cogliere una sola parola non conforme alla qualità di un sovrano che possiate mai proferire: criticarlo può portare anche all’arresto pur in un paese vicino a standard occidentali su diversi aspetti. Pensate pure alla Corea del Nord, che teoricamente sarebbe una dittatura socialista ma il suo capo, figlio e nipote di altri “regnanti”, ha tutti gli attributi del sovrano teocratico, i cui poteri discendono da Dio. Non fa eccezione allo schema certo il Laos e l’ingresso al Palazzo Reale di King Visoun è fatto oggetto di controlli più rigorosi e scrupolosi di quelli, assai blandi in verità, visti alle frontiere e agli aeroporti.

In particolare sono bannate le foto dall’interno del bellissimo palazzo e piomberanno su di voi sole falchi a sequestravi il cellulare se osate trasgredire. Esso è ad ogni modo magnifico con un’atmosfera sospesa tra realtà e leggenda mai vista nei palazzi reali, che di solito non mi piacciono per niente. Qui, come già detto, pare davvero di essere in una storia di Corto Maltese, un libro di Salgari o un film di Bertolucci. O tutte e tre le cose insieme. E terminata la visita, salite al monte Phousi, una montagna sacra locale, a liberare dei beneagurati uccellini tenuti in gabbiette di vimini,  o immergetevi nel paesaggio di colline impenetrabili intervallata solo da risaie che assumono in questa stagione una tonalità di verde quasi psichedelico:

o immergetevi nel paesaggio di colline impenetrabili intervallata solo da risaie che assumono in questa stagione una tonalità di verde quasi psichedelico:  vicino in queste montagne molte minoranze etniche tra chi gli Akha e gli Hmong dalla storia tormentata. Giungerete alla Kuang si falls, dove potrete anche nuotare. È un posto che a chiamarlo Eden non gli si rende giustizia per quanto è bello

vicino in queste montagne molte minoranze etniche tra chi gli Akha e gli Hmong dalla storia tormentata. Giungerete alla Kuang si falls, dove potrete anche nuotare. È un posto che a chiamarlo Eden non gli si rende giustizia per quanto è bello

Alla base del parco vi è anche una fondazione che si occupa di preservare 30 bellissimi esemplari di orso tibetano, il parente più prossimo del panda con cui condivide il pericolo di estinzione : spietati bracconieri cinesi arrivano a sterminare questi magnifici animali per il solo strappargli la bile, il cui utilizzo nella farmacologia cinese è reputato miracoloso. Razza di bastardi!

E poi la cucina del Laos, uno scrigno di tesori della natura dosati con mani educate dalla maestria francese. Il gusto di ogni cosa è delicato, morbido

Questa è una terra non banale né banale è la scelta di chi ci viene, perché non si capita in Laos per caso. Lontano anni luce dalla frenesia che assale e consuma gran parte delle metropoli dell’Asia di oggi, lontano anche da certe storture economiche, il Laos è lo specchio di un’Asia ormai quasi perduta, una terra letteraria che dona oblio e dimenticanza a chi la cerca .

L’orizzonte perduto – Giorno 10 : il Mekong comanda

L’addio a Don Det e alle 4000 isole sul Mekong mi riempie di commozione : so già che è uno di quei posti che porterò sempre nel cuore ma ove non tornerò mai più, anche perché farlo significa storpiare il ricordo e l’unicità di emozioni che non tornano uguali. E poi questo è uno di quei posti crepuscolari, destinati irrimediabilmente a mutare, a entrare in un mondo di convenzioni da cui finora sono stati in gran parte fuori La mattina sul molo o su qualcosa che vi somiglia, ci salutiamo tutti come fossimo amici di liceo all’ultimo giorno di scuola dopo anni trascorsi fianco a fianco, anche se dopotutto insieme abbiamo trascorso solo qualche giornata, una avventura in kayak, una sbronza o una folle partita a bowling sulla sabbia con le noci di cocco al posto delle bocce. Si socializza più in un contesto del genere in tre giorni che in condominio di una qualsiasi città occidentale in trent’anni, statene pur certi.

Ci sono tutti, un’umanità che pare una tela di Gauguin ai tropici su una cui metà è stato appiccicato il poster del “Grande Lebowsky”. Ognuno prosegue per la sua strada per chissà dove, l’unico a rimanere, oltre alla bellissima “river people” locale, è “Geremia il matto”, un lungagnone francese appassionato di Guccini e De Andre che lavorava come portaborse al parlamento europeo a diecimila euro al mese per il papà della fidanzata, senatore della Lega! Tuttavia la notizia di una dolce attesa di una bellissima indigena sulle rive del Mekong pare sia piaciuta all’Onorevole meno persino dei gusti musicali “da comunista” del papabile genero, la cui carriera di “assistente parlamentare” s’interuppe bruscamente quel giorno per evolvere in quella di gestore di un capanno-bar su una delle 4000 isole del Mekong .

Ma l’amarcord lascia presto campo ad un triller , esce “l’addio ai monti” di Renzo Tramaglino e Lucia Mondella ed entra una prima visione di Spielberg, con un’ennesima disavventura ed un’ennesimo scampato pericolo simile ad altri ma questa volta esponenzialmente più rischioso. La similitudine è data dal ricorrere di tragitti in fiume in cui finisco trascinato dalla corrente contro rami da schivare: era successo sul battello a motore in Cambogia da Battambang a Siem Reap, con un margine di rischio tutto sommato accettabile. Ero poi finito di nuovo nei rami assassini ieri mentre ero in kayak, capottandomi nel fiume che mi trascinava giù per un buon mezzo km, e diciamo che poteva andarmi molto peggio, perché la corrente era debole in quel punto ma il Mekong un bestione che si agita come un drago mitologico, sputando qua e là mulinelli e rapide infernali. Ora davvero rischiamo grosso: la stretta e lunga lancia in legno che ci deve condurre dall’isola alla terraferma, stipata di umani e valigie oltre ogni minimo margine di sicurezza, nel bel mezzo del Mekong si inceppa. Il motore, non ne vuole più di partire, il tizio prova diverse volte a tirare la cinghia di accensione ma il catorcio raglia come un asino che inchioda le zampe a terra senza volersi muovere. Anzi no, a muovere ci muoviamo eccome se ci muoviamo ma non verso dove vogliamo andare noi: verso dove lo decide il Mekong. Sulle prime la scena suscita ironie tra noi rilassati a bordo, tranne che in un milanese imbruttito, che mantiene un atteggiamento rigido stile ragioner Zampelli dei “Ragazzi della terza C” e pone questioni come se manco stesse alla fiera del Salone nautico di Brembacazzo sul naviglio piuttosto che su una piroga in bambù nella giungla del Laos: “ue cazzofigaaaaa, ma te l’hai fatta la revisione al motore o no?” La domanda sarebbe teoricamente indirizzata nientedimeno che al marinaio indigeno della piroga, che ovviamente non gli risponde nemmeno. Ad ogni modo nel giro di qualche minuto realizziamo tutti lo stato delle cose, che proprio buono non è: siamo alla deriva in un corrente fortissima e qualche decina di metri più a valle sta un isolotto ricoperto di alberi e rami, verso cui ci stiamo andando a schiantare. Una donna sale sulla prua e agita un enorme palo di bambù a mo di timone per schivare l’ostacolo ma è tardi:  l’impatto ormai è inevitabile: memore della esperienza del giorno prima (quando per schivare i rami ci siamo sbilanciati tutti verso un lato facendo rovesciare il kayak) , prendo a urlare a tutti di stare a terra e non buttarsi in un lato. Non saprei dire se mi abbiamo ascoltato o meno, fatto sta che con molta buona sorte evitamo un ribaltamento della barca che davvero avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Una tempesta di rami e rovi ci passa sopra le teste come il fuoco di una mitragliatrice, ci graffia braccia, schiena, gambe. Siamo fortunati da non sbattere contro masso o ostacolo rigido che a quella velocità sarebbe stato bruttarello, poi un ragazzino locale davvero con un gesto allaTarzan prende con le gambe in orizzontale a fare al volo leva contro un tronco allontanando di quel mezzo metro la barca per permetterci di passare oltre. Siamo passati, qualche graffio per tutti ma nulla più. Ora peró qualcuno dovrà venire a prenderci, perché siamo ancora alla deriva: con una difficile manovra una seconda piroga ci aggancia e ci fa accostare in un punto dell’isolotto risparmiato dalla corrente. Trasbordiamo e siamo in salvo. Questa davvero me la ricordo finché campo

l’impatto ormai è inevitabile: memore della esperienza del giorno prima (quando per schivare i rami ci siamo sbilanciati tutti verso un lato facendo rovesciare il kayak) , prendo a urlare a tutti di stare a terra e non buttarsi in un lato. Non saprei dire se mi abbiamo ascoltato o meno, fatto sta che con molta buona sorte evitamo un ribaltamento della barca che davvero avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Una tempesta di rami e rovi ci passa sopra le teste come il fuoco di una mitragliatrice, ci graffia braccia, schiena, gambe. Siamo fortunati da non sbattere contro masso o ostacolo rigido che a quella velocità sarebbe stato bruttarello, poi un ragazzino locale davvero con un gesto allaTarzan prende con le gambe in orizzontale a fare al volo leva contro un tronco allontanando di quel mezzo metro la barca per permetterci di passare oltre. Siamo passati, qualche graffio per tutti ma nulla più. Ora peró qualcuno dovrà venire a prenderci, perché siamo ancora alla deriva: con una difficile manovra una seconda piroga ci aggancia e ci fa accostare in un punto dell’isolotto risparmiato dalla corrente. Trasbordiamo e siamo in salvo. Questa davvero me la ricordo finché campo

Grazie Mekong!

Giunto in terraferma, mi dirigo a nord verso una cittadona chiamata Pakse, vicino tra l’altro ad un altro tesoro di architettura khmer, il magnifico tempio di Wat Phu, immerso davvero nella giungla impenetrabile di una montagna a cazzo, nel senso letterale che si chiama in lingua locale “il Monte Pene”.  Vorrei arrisicarmi in qualche modo ma è piuttosto difficile la visita nella stagione delle piogge per vie dei torrenti rigonfi d’acqua. Mi limito così a prendere un banale aereo per volare a nord del Laos verso una città che si annuncia bellissima chiamata Luang Prabang. In verità avrei un mio codice interno per cui dovrei giungere alla meta finale via terra: con l’aereo so’boni tutti e mi ammazza il gusto. Ma un piccolo volo interno al Laos con la compagnia di bandiera locale possiede quel margine di brivido e avventura utile a indorare la pillola.

Vorrei arrisicarmi in qualche modo ma è piuttosto difficile la visita nella stagione delle piogge per vie dei torrenti rigonfi d’acqua. Mi limito così a prendere un banale aereo per volare a nord del Laos verso una città che si annuncia bellissima chiamata Luang Prabang. In verità avrei un mio codice interno per cui dovrei giungere alla meta finale via terra: con l’aereo so’boni tutti e mi ammazza il gusto. Ma un piccolo volo interno al Laos con la compagnia di bandiera locale possiede quel margine di brivido e avventura utile a indorare la pillola.

Ed eccomi nella splendida Luang Prabang di cui andrò domani alla scoperta. La città sorge adagiata alla confluenza di due fiumi, il Nam Kam e ovviamente ….

il Mekong, che qui scorre più placido e dolce, almeno fin che vuole: oggi ho capito che è molto più di un fiume, è qualcosa di simile al Nilo per gli antichi Egizi, un Dio che da la vita e può toglierla. Qualsiasi cosa succeda, qualsiasi vicenda umana abbia luogo sulle rive del Mekong, la decide il Mekong.

L’orizzonte perduto – Giorno 9 : le 4000 isole sul Mekong, ultima roccaforte freakkettona

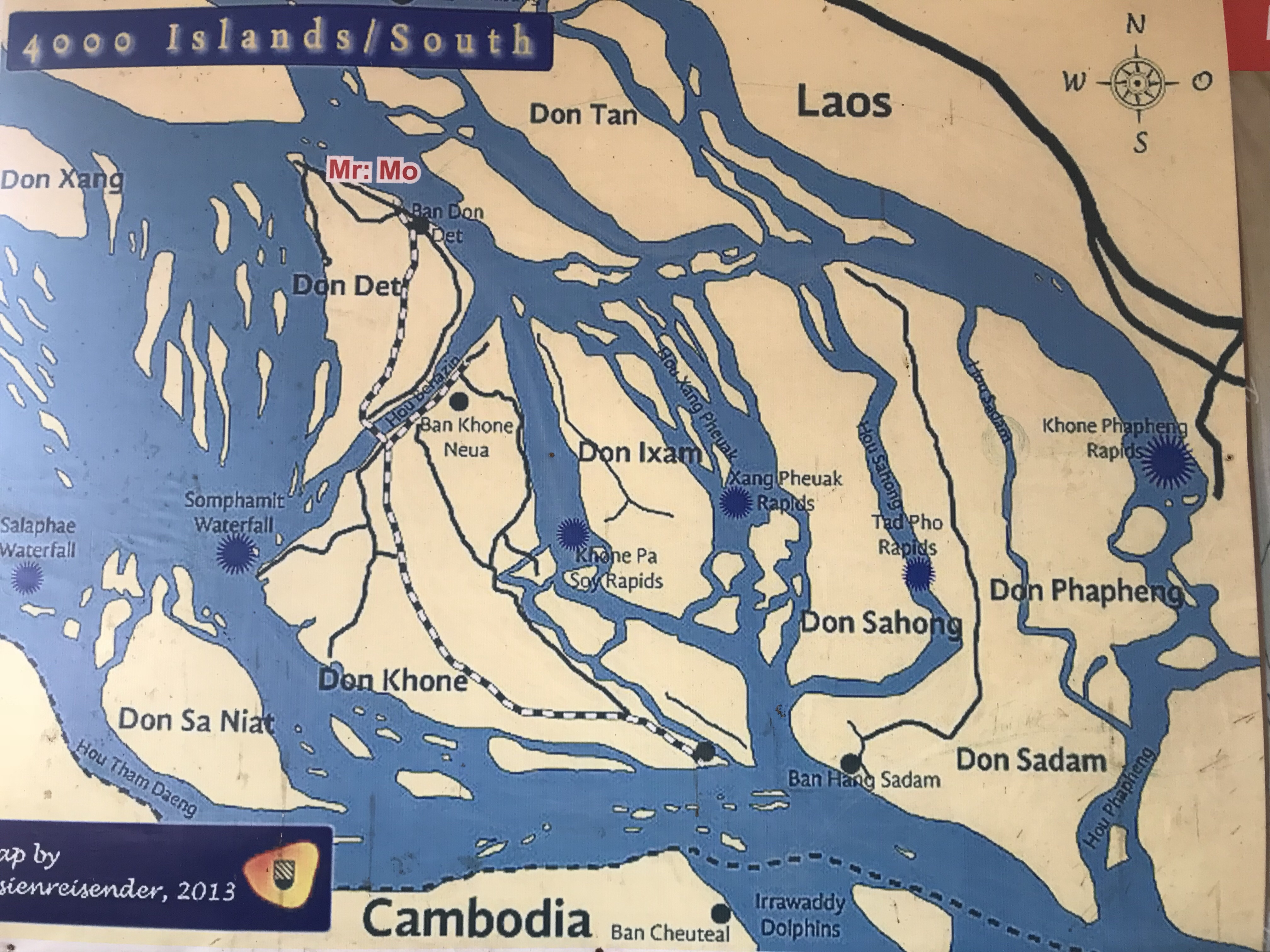

Se un giorno arriverete a Don Det, scordatevi di parecchie delle cose che dominano la vostra vita nel paese di origine: scordatevi del lavoro, scordatevi delle tasse, scordatevi delle scarpe, dell’orologio, delle frasi d’occasione, del galateo e dell’ansia, degli avari e degli iracondi, e scordatevi soprattutto dei sorrisi di circostanza, quelli da abbozzare perché si deve farlo: lasciateli perdere perché qua sorridono già tutti sempre e lo fanno sinceramente. Se poi siete nativi del Laos, allora non avrete alcuna di quelle preoccupazioni da dimenticare perché la vostra vita ne sarà già priva. Dunque andiamo con ordine, cosa è Don Det? È il capoluogo spirituale delle cd 4000 isole sul Mekong in realtà poco più che un gettito di sabbia e fango compatto che il Mekong lascia per strada nella sua corsa verso sud, uno sputo solidificato che il Grande Fiume potrebbe ringhiottire con la facilità con cui un Polifemo si nutre dei compagni di Ulisse prima dell’accecamento. Il riferimento all’Odissea non è speso male, perché il contesto naturale è davvero “post-omerico”, mi si consenta il brevetto di questo affascinante concetto che mi piace proprio assai. Questa è la terra mitica dei mangiatori di loto, i fiori che danno l’oblio, sempre che di terra possa parlarsi atteso che si ha la sensazione di essere su qualche zattera semovente gettata nel Mekong.

in realtà poco più che un gettito di sabbia e fango compatto che il Mekong lascia per strada nella sua corsa verso sud, uno sputo solidificato che il Grande Fiume potrebbe ringhiottire con la facilità con cui un Polifemo si nutre dei compagni di Ulisse prima dell’accecamento. Il riferimento all’Odissea non è speso male, perché il contesto naturale è davvero “post-omerico”, mi si consenta il brevetto di questo affascinante concetto che mi piace proprio assai. Questa è la terra mitica dei mangiatori di loto, i fiori che danno l’oblio, sempre che di terra possa parlarsi atteso che si ha la sensazione di essere su qualche zattera semovente gettata nel Mekong.  Qui il fiume arriva a misurare da una sponda all’altra la bellezza di 14 km (per capirci più del braccio di mare che separa Capri da Sorrento) e, prima di travolgere la Cambogia, si contorce un po’ nervosamente nel suo letto qui, disseminandolo di macchie alberate. La denominazione “4000 isole sul Mekong” che pare sulle prime un iperbole nel neonato stile “post-omerico” è invece tutto sommato realistico, a condizione di poter chiamare isole anche le più piccole striscie di sabbia emergenti dal gorgo. Don Det, insieme con Don Khong è una delle relativamente più estese,

Qui il fiume arriva a misurare da una sponda all’altra la bellezza di 14 km (per capirci più del braccio di mare che separa Capri da Sorrento) e, prima di travolgere la Cambogia, si contorce un po’ nervosamente nel suo letto qui, disseminandolo di macchie alberate. La denominazione “4000 isole sul Mekong” che pare sulle prime un iperbole nel neonato stile “post-omerico” è invece tutto sommato realistico, a condizione di poter chiamare isole anche le più piccole striscie di sabbia emergenti dal gorgo. Don Det, insieme con Don Khong è una delle relativamente più estese,  dove è possibile alla river people una vita di pesca e coltivazione del riso negli anfratti di terra non troppo sommersi

dove è possibile alla river people una vita di pesca e coltivazione del riso negli anfratti di terra non troppo sommersi Due delle cose che meno amo al mondo sono qui completamente assenti, parlo del cemento e dell’asfalto, mentre due sono le sole strade che esistono a Don Det e non sono certo intitolate ai Mazzini e Cavour locali, giacche si chiamano figuratevi Sunrise strip per quella che corre lungo la costa est e che assiste dunque all’alba, e poi sta Sunset strip sulla costa opposta, quella che vede il tramonto. Tra l’Alba e il Tramonto o viceversa (sono concetti arrotolati uno nell’altro da ste parti), vive entro palafitte di legno una comunità a suo modo variegata e unica, dove agli indigeni, fermi davvero ad un mondo di cento anni fa, si è andata ad unire e a ben amalgamare una umanità di occidentali in fuga dal proprio mondo, dai ritmi che non lasciano scampo alle emozioni e dalle mille responsabilità

Due delle cose che meno amo al mondo sono qui completamente assenti, parlo del cemento e dell’asfalto, mentre due sono le sole strade che esistono a Don Det e non sono certo intitolate ai Mazzini e Cavour locali, giacche si chiamano figuratevi Sunrise strip per quella che corre lungo la costa est e che assiste dunque all’alba, e poi sta Sunset strip sulla costa opposta, quella che vede il tramonto. Tra l’Alba e il Tramonto o viceversa (sono concetti arrotolati uno nell’altro da ste parti), vive entro palafitte di legno una comunità a suo modo variegata e unica, dove agli indigeni, fermi davvero ad un mondo di cento anni fa, si è andata ad unire e a ben amalgamare una umanità di occidentali in fuga dal proprio mondo, dai ritmi che non lasciano scampo alle emozioni e dalle mille responsabilità  per ricostruirne una su basi più gracili come questi sedimenti sabbiosi ma più felice e fissata in belle massime di vita scolpite in pannelli in legno che pendono da tutti i soffitti delle casupole, in una singolare gara a chi espone la sentenza più originale

per ricostruirne una su basi più gracili come questi sedimenti sabbiosi ma più felice e fissata in belle massime di vita scolpite in pannelli in legno che pendono da tutti i soffitti delle casupole, in una singolare gara a chi espone la sentenza più originale

L’isola non vanta grosse tradizioni culinarie, eccezion fatta per la pasticceria di alto livello: sulle tavole di ogni locale di Don Det potrete assaggiare, se proprio ne avete voglia, i cd “happy cakes”, specialità della casa che compendia un impasto di pan di Spagna, mango, cioccolato e…..marjuana. La versione 2.0 dei mitologici fiori di loto insomma . A giudicare dagli effetti che noto sui suoi degustatori mi pare di capire sia buono. Ma come occupa poi la scanzonata gente di Don Det il suo tempo nell’arco della giornata? Partecipando per esempio alle magnifiche escursioni in kayak sulle rapide del Mekong organizzati da Mr. Mu (che non sta per mister Muscolo dal momento che ha una panza che io a confronto sono un pallanuotista).

L’isola non vanta grosse tradizioni culinarie, eccezion fatta per la pasticceria di alto livello: sulle tavole di ogni locale di Don Det potrete assaggiare, se proprio ne avete voglia, i cd “happy cakes”, specialità della casa che compendia un impasto di pan di Spagna, mango, cioccolato e…..marjuana. La versione 2.0 dei mitologici fiori di loto insomma . A giudicare dagli effetti che noto sui suoi degustatori mi pare di capire sia buono. Ma come occupa poi la scanzonata gente di Don Det il suo tempo nell’arco della giornata? Partecipando per esempio alle magnifiche escursioni in kayak sulle rapide del Mekong organizzati da Mr. Mu (che non sta per mister Muscolo dal momento che ha una panza che io a confronto sono un pallanuotista).  Il fiume qui si contorce in una serie di rapide e cascate dalla forza e gittata impressionante, inoltre più a valle, proprio nello spazio d’acqua dinanzi alla Cambogia vive uno sparuto gruppo di delfini di acqua dolce, il cui avvistamento pare garantito con un po’ di pazienza e occhio lungo. Io faccio squadra in kayak con il mitico Jason, un lungagnone australiano che pare uscito dal grande Lebowsky, le cui enormi potenzialità appaiono subito chiare nel contemplarlo fare colazione a whisky & cigarettes….

Il fiume qui si contorce in una serie di rapide e cascate dalla forza e gittata impressionante, inoltre più a valle, proprio nello spazio d’acqua dinanzi alla Cambogia vive uno sparuto gruppo di delfini di acqua dolce, il cui avvistamento pare garantito con un po’ di pazienza e occhio lungo. Io faccio squadra in kayak con il mitico Jason, un lungagnone australiano che pare uscito dal grande Lebowsky, le cui enormi potenzialità appaiono subito chiare nel contemplarlo fare colazione a whisky & cigarettes….

Il Mekong prende strade imprevedibili e strane, a volte calme e altre simili a balze infernali, in cui andiamo in uno strano zig zag fino ad arrivare ad un enorme “slargo” dinanzi alla Cambogia. Rientriamo in effetti con una piccola tassa in questo paese per appostarci a vedere i delfini, le rare orcelle del Mekong o anche Delfini dell’Irrawaddy, che concedono fugaci apparizioni lontane dalla nostra postazione. Ma quando stiamo già rientrano, ecco che a me e solo a me riesce di vederlo balzare proprio davanti alla prua a non più di due metri  nella sua forma un po’ tozza e una testona deforme che francamente mi ha ricordato la forma di un pisello. Per capirci vi mostro una foto di repertorio non certo scattata da me

nella sua forma un po’ tozza e una testona deforme che francamente mi ha ricordato la forma di un pisello. Per capirci vi mostro una foto di repertorio non certo scattata da me  vi e poi tempo per una faticosa risalita in kayak in territorio laotiano fino ad un’altra roboante cascata, la cd Khone Papheng in cui il Mekong davvero si mostra con la potenza di una divinità

vi e poi tempo per una faticosa risalita in kayak in territorio laotiano fino ad un’altra roboante cascata, la cd Khone Papheng in cui il Mekong davvero si mostra con la potenza di una divinità

Secondo me gliela tagliano ma sento dire che si tratti di una razza locale: il fatto è che lo sento dire ai consumatori dei pan di Spagna bagnati alla maria che certo non paiono dei campioni di attendibilità.

Secondo me gliela tagliano ma sento dire che si tratti di una razza locale: il fatto è che lo sento dire ai consumatori dei pan di Spagna bagnati alla maria che certo non paiono dei campioni di attendibilità.

Gli hippie o freak volevano cambiare il mondo per provare a riscriverlo con poche e semplici ingenue regole di vita. Ad un certo punto della storia erano diventati tanti e gonfiarono le università e le piazze ma non era ovviamente che una stagione fugace. Furono presto sconfitti e dalle città arretrarono alle campagne, poi a posti sempre più remoti dove mettere su una vita rilassata e basata su poche convenzioni. Le 4000 isole sul Mekong restano la loro inespugnabile Stalingrado, con la loro ubicazione così impervia in un buco del culo dell’Atlante geografico e il Mekong gigante buono a proteggerli con le sue rapide e cascate dal Progresso, altro gigante a volte buono a volte no. È un luogo magico e crepuscolare che scomparirà da un giorno all’altro come queste isole che prima o poi il Grande Fiume inghiottirà . Sta da capire insomma quale dei due Giganti farà prima in una mitologica contesa. Per ora le 4000 isole vivono e sono la realizzazione di una vera e propria utopia, nel senso quasi scientifico del termine (sarebbe più corretto parlare di “ectopia” ma vabbè): queste isole sono la declinazione freakkettona del regno di Utopia

Gli hippie o freak volevano cambiare il mondo per provare a riscriverlo con poche e semplici ingenue regole di vita. Ad un certo punto della storia erano diventati tanti e gonfiarono le università e le piazze ma non era ovviamente che una stagione fugace. Furono presto sconfitti e dalle città arretrarono alle campagne, poi a posti sempre più remoti dove mettere su una vita rilassata e basata su poche convenzioni. Le 4000 isole sul Mekong restano la loro inespugnabile Stalingrado, con la loro ubicazione così impervia in un buco del culo dell’Atlante geografico e il Mekong gigante buono a proteggerli con le sue rapide e cascate dal Progresso, altro gigante a volte buono a volte no. È un luogo magico e crepuscolare che scomparirà da un giorno all’altro come queste isole che prima o poi il Grande Fiume inghiottirà . Sta da capire insomma quale dei due Giganti farà prima in una mitologica contesa. Per ora le 4000 isole vivono e sono la realizzazione di una vera e propria utopia, nel senso quasi scientifico del termine (sarebbe più corretto parlare di “ectopia” ma vabbè): queste isole sono la declinazione freakkettona del regno di Utopia

L’orizzonte perduto – Giorno 8: the road to wild Laos

L’edificio di colore rossastro che potete ammirare in foto di copertina,per lo stile piuttosto ridondante e vicino all’architettura religiosa locale, farebbe in effetti pensare ad un tempio buddista o meglio una pagoda. Si tratta invece di uno stabile adibito a funzioni amministrative del governo del Laos, in particolare il disbrigo delle formalità di frontiera e l’apposizione dei visti al confine, in parole povere una dogana . Sarà dunque quello il primo edificio che ammirerete in territorio del Laos nel caso decidiate di entrare in questo paese provenendo dalla Cambogia. Ma, a meno che non abbiate come nel mio caso un chiodo conficcato in testa che vi suggerisca simili amenità , dubito che possiate andarvi a cacciare in un posto del genere, e vi auguro di non farlo. In effetti il maestoso edificio rossastro è la più classica delle cattedrali anzi delle pagode nel deserto, sorgendo in una regione del tutto isolata e pressoché priva di vie di comunicazione, a meno che non si voglia con immensa generosità reputare tali delle fangaia sterrate talmente costellate di buche che i pezzi integri di suolo finiscono per essere una sparuta minoranza di dossi in mezzo ad un gigantesco fosso. La pagina odierna del diario è la cronistoria dell’avvicinamento a quel luogo, la fantomatica Red Pagoda.

La sveglia dunque suona di buon ora in quel di Siem Reap, la chiave di accesso ai templi di Angkor; o meglio, suonerebbe di buon ora dal momento che la notte prima mi faccio trascinare in una delle roboanti seratone di Siem Reap e ora non posso che tributare il mio omaggio al noto brocardo che compara notti nel segno del re degli animali a mattinate consacrate al re dello scroto. Mi ridesto giusto 8 minuti esatti prima della programmata partenza del bus, dopo che il conducente di tuk-tuk venuto a prelevarmi per condurmi allo stazionamento mi ha già brillantemente appeso a seguito di una vana attesa di oltre mezz’ora. In qualche modo giungo alla stazione ma è come trovarsi in una mischia di rugby: mi si parano davanti una cinquantina tra conducenti di autobus, tuk-tuk e risciò per rifilarmi biglietti e passaggi per le mete più inverosimili; avanzo a testa bassa stile Tatanka Hubner fino a una babele di autobus in partenza tutti rigorosamente indicanti la meta di destinazione in alfabeto cambogiano…..Con una bella botta di culo scorgo in lontananza un fratello e sorella australiani conosciuti la sera prima e con cui avevo avuto persino un mezzo alterco: diciamo che la sorella voleva per forza sponsorizzarmi il fratello gay per una romantica notte d’amore ed il mio fermo diniego l’aveva fatta precipitare in un accesso di rabbia contro una mia presunta omofobia. Vabbè, due coglioni proprio che però ricordo devono percorrere il mio stesso viaggio, ovvero da Siem Reap andando a nord- est fino ad un angolo della Cambogia ove sta un esiguo confine con il Laos. Le prime due ore di viaggio le passo nel regno di Morfeo fin quando un tizio non mi ridesta per farmi notare che il mio ronfare è talmente forte da eclissare il rumore del clacson, che l’autista adopera incessantemente ogni qual volta incrocia un veicolo . La strada è bellissima e per ora in discrete condizioni, una striscia di asfalto in mezzo a banani e mangrovie che corre verso nord.

La prima meta di un certo interesse toccata è il sito archeologico del Praeh Vihear, altro incantevole tempio in stile khmer ubicato su una inaccessibile montagna proprio al confine con la Thailandia.

La sua recente scoperta ha determinato quasi immediatamente il conferimento da parte dell’ Unesco quale patrimonio dell’umanità ma la qualifica, anziché favorirne la conservazione, ha finito per innescare una disputa assai accesa con la Thailandia interessata a posizionarlo entro i propri confini e a sfruttarne il potenziale turistico, disputa culminata persino in qualche scaramuccia militare tra i due eserciti. Ma qui tra i Monti Dangkrek non si celava solo l’ennesimo capolavoro templare della cultura khmer: per anni il mondo si è chiesto ove mai fosse nascosto il sanguinario dittatore Pol Pot dopo la sua deposizione. La risposta la si trovó qui sui Monti Dangkrek solo pochi mesi prima della sua morte avvenuta nel ’98, a oltre venti anni dalla sua deposizione, un lasso di tempo enorme ed incredibile se si pensa che non viveva poi nemmeno tanto nascosto ma aveva istituito tra queste remote montagne persino un proprio feudo ben difeso da una soldataglia di suoi pretoriani Khmer Rossi, che continuarono indisturbati le proprie mattanze sui contadini locali nell’indifferenza del governo centrale. Si prosegue poi verso est in un territorio che facendosi più pianeggiante annuncia l’avvento del Mekong. Ed eccolo infatti apparire il Grande Fiume, vasto come un mare e di un marrone- verde che lo fa somigliare ad un mitologico pitone . Qui tuttavia siamo costretti ad una interminabile sosta di oltre due ore in una città chiamata Stung Treng, che scopro essere stata sede della prima amministrazione di Virginia Raggi……nel senso che da qui in avanti le strade saranno un campo minato di buche come già descritto. Anzi, quando finalmente ripartiamo su un altro pulmino scopro che la strada in pratica non esiste più: è il sedimento in argilla lasciato dal Mekong che di tanto in tanto se lo riprende o perlomeno lo inonda, rendendolo qualcosa di vicino più alla superficie di Marte che ad una carrozzabile. Il conducente del “modulo Pathfinder” (in realtà una carretta cinese degli anni di Mao Tse Tung) ama assai fare lo splendido agli occhi di una tizia che siede al suo fianco e si lancia in una guida a zig-zag che dovrebbe evitare tutte le buche ma sortisce l’effetto contrario: in una di esse ci finisce con il catorcio dentro come un orso in una buca chiodata di un cacciatore pellerossa, ed io mi scapizzo contro la parete del bus con una bella craniata e ferendomi il naso.

Tredici ore di odissea per essere qui ma capiamo subito che ne è valsa la pena: questa è la mitologica Terra dei Mangiatori di loto, un posto fuori dal mondo in ogni senso, di cui capisco subito che mi innamorerò perdutamente ma di questo parleremo domani.

Tredici ore di odissea per essere qui ma capiamo subito che ne è valsa la pena: questa è la mitologica Terra dei Mangiatori di loto, un posto fuori dal mondo in ogni senso, di cui capisco subito che mi innamorerò perdutamente ma di questo parleremo domani.  A proposito di fiori di loto, il pensiero va ovviamente al mio grande amico Jerry, il Loto per antonomasia: mi pare subito di capire che questo è il posto suo, ce lo vedrei proprio bene qua, anzi mi pare che ci manca sul’iss…

A proposito di fiori di loto, il pensiero va ovviamente al mio grande amico Jerry, il Loto per antonomasia: mi pare subito di capire che questo è il posto suo, ce lo vedrei proprio bene qua, anzi mi pare che ci manca sul’iss…

L’orizzonte perduto – Giorno 7 : “la Città ove gli uomini incontrano gli dei”

Un esercizio mentale piuttosto ricorrente è quello di dirci come sia cambiato un posto quando vi facciamo ritorno : mai nessuna volta questa circostanza mi è sembrata più vera come nel caso di Siem Reap. Essa è la città di riferimento per chi voglia vivere l’incanto di una visita all’Angkor Wat, in Cambogia ovviamente. Ero stato qui una prima volta nel 2006, ben felice di poter visitare quella che è considerata a buona ragione una delle sette meraviglie del mondo; avevo finito per apprezzare molto anche la cittadina di Siem Reap, un paesino allora in via di edificazione dove si affacciavano i primi turisti dopo gli anni burrascosi e le tragedie della guerra civile. Si notavano ancora tutti i segni della guerra e soprattutto della miseria, quella più nera, e di fianco stava prendendo piede un turismo bohémien anche se un po’ festaiolo e caciarone. Diciamo che il secondo aspetto ha prevalso e nettamente schiacciato il primo : dodici anni fa dormivano tutti o quasi in malandate guesthouse con acqua calda solo poche ore al giorno, mangiavamo in un unico ristorantino che offriva un delizioso pesce del lago avvolto in foglie di tamarindo ( è il piatto nazionale cambogiano chiamato Amok), rimbalzavamo tra due pub, il “Molly Malone”e l’ “Angkor What” sulle note di “Holiday in Cambodia” dei Dead Kennedys, colonna sonora della buonanotte e persino del risveglio tra i fumi delle tante birre locali. Ovunque un’atmosfera rilassata e quasi pionieristica. Oggi il Molly Malone, gestito da un australiano che aveva sposato una cambogiana, ha chiuso i battenti alla morte dello stesso; resiste l’Ankgor What? ma circondato da una miriade di nuovi bar e discoteche, tanto che esiste ormai un intero nuovo quartiere consacrato ai divertimenti notturni dall’inequivocabile nome di Pub Street, ove i tanti club si producono in una gara sonora a chi spara più a palla la musica più tamarra sul mercato, in una profanazione acustica che rende impossible in un’area di due-tre isolati anche chiedere al tuo vicino che ore sono.  Per non parlare di alberghi e ristoranti: il delizioso Amok è diventato una sorta di catena di ristorazione dove il pesce del lago Tonle Sap avvolto nel tamarindo ha la stessa freschezza di un cheeseburger da Macdonald, ovunque poi albergoni e resort per ogni tasca ed esigenza. Quasi inevitabile che finisca così, vista la massa di gente interessata a visitare una meraviglia come l’Angkor What e sta comunque da aggiungere che Siem Reap ha saputo reinventarsi come capitale turistica della intera area, pur sacrificando la sua vecchia aurea da posto hippie sull’altare del marketing turistico e degli enormi profitti. Detto questo, forse possiamo passare oltre un posto che a molto di voi dirà poco o nulla come Siem Reap e guardare al motivo prevalente di una visita in questa parte di mondo ovvero l’Angkor Wat.

Per non parlare di alberghi e ristoranti: il delizioso Amok è diventato una sorta di catena di ristorazione dove il pesce del lago Tonle Sap avvolto nel tamarindo ha la stessa freschezza di un cheeseburger da Macdonald, ovunque poi albergoni e resort per ogni tasca ed esigenza. Quasi inevitabile che finisca così, vista la massa di gente interessata a visitare una meraviglia come l’Angkor What e sta comunque da aggiungere che Siem Reap ha saputo reinventarsi come capitale turistica della intera area, pur sacrificando la sua vecchia aurea da posto hippie sull’altare del marketing turistico e degli enormi profitti. Detto questo, forse possiamo passare oltre un posto che a molto di voi dirà poco o nulla come Siem Reap e guardare al motivo prevalente di una visita in questa parte di mondo ovvero l’Angkor Wat.  Che dire mai di un posto del genere? Non saprei neanche da come cominciare. Diciamo che non vi è foto, video o altro strumento di riproduzione tecnologica che ne può rendere la magnificenza o la bellezza. Si tratta del sito archeologico più vasto al mondo, esteso per decine di km quadrati, una delle edificazioni più ispirate che la mente umana abbia mai concepito.

Che dire mai di un posto del genere? Non saprei neanche da come cominciare. Diciamo che non vi è foto, video o altro strumento di riproduzione tecnologica che ne può rendere la magnificenza o la bellezza. Si tratta del sito archeologico più vasto al mondo, esteso per decine di km quadrati, una delle edificazioni più ispirate che la mente umana abbia mai concepito.

È qualcosa che riesce a unire le proporzioni epiche della Grande Muraglia cinese, la raffinatezza e la cura dei particolari del Taj Mahal ed il simbolismo e la simmetria delle piramidi egizie e Maya.

I re Khmer letteralmente fecero a gara nel costruire ognuno un proprio tempio (ma è riduttivo definirli templi) al fine di ricreare una rappresentazione del Monte Meru, l’Olimpo dell’hindusmo. La magnificenza di una tale edificazione è qualcosa in grado di incenerire ipso facto la convinzione, tanto miope quanto radicata in noi europei, di vedere nell’Occidente il faro eterno della cultura dell’intero pianeta, di essere i depositari di un sapere dominante urbis te orbis rispetto al quale le altre culture assumerebbero una valenza solo periferica e marginale.  La denominazione “Angkor Wat”, con cui è universalmente conosciuta è tra l’altro riferibile in verità solo ad uno, il più maestoso degli oltre 4.500 (si, proprio così quattromilacinquecento) templi qui edificati, alcuni dei quali ammantati in una fitta giungla che ne finisce per amplificare la bellezza

La denominazione “Angkor Wat”, con cui è universalmente conosciuta è tra l’altro riferibile in verità solo ad uno, il più maestoso degli oltre 4.500 (si, proprio così quattromilacinquecento) templi qui edificati, alcuni dei quali ammantati in una fitta giungla che ne finisce per amplificare la bellezza

Non sono da meno siti come il Bayon, il Prae Palilay e il Baphuon, con riferimento forse al clima caldo umido che diviene torrido nelle ore più calde. Il sito è perennemente invaso da masse sciamanti di turisti, a molti dei quali nessuno pare aver mai spiegato che un sito archeologico andrebbe visitato in silenzio senza schiamazzi e suonerie dei cellulari a volumi da discoteca di Ibiza.  Tanta bellezza finisce per disorientare e almeno a me è capitato di cercare una via di interpretazione nella visita più lateral, che partisse dai dettagli per salire alle stelle, come ad esempio l’osservazione dei centinaia di migliaia di bassorilievi (ancora una volta il numero non è foriero di alcuna esagerazione) che ricostruiscono le vicende della storia khmer e dell’ascesa dei loro re, su tutti Javavarman II, nome che gli appassionati di cacce al tesoro palillesche faranno bene a ricordare….

Tanta bellezza finisce per disorientare e almeno a me è capitato di cercare una via di interpretazione nella visita più lateral, che partisse dai dettagli per salire alle stelle, come ad esempio l’osservazione dei centinaia di migliaia di bassorilievi (ancora una volta il numero non è foriero di alcuna esagerazione) che ricostruiscono le vicende della storia khmer e dell’ascesa dei loro re, su tutti Javavarman II, nome che gli appassionati di cacce al tesoro palillesche faranno bene a ricordare….

Angkor Wat significa letteralmente “il tempio che diviene città”, una città celeste dove agli umani è concesso di incontrare gli dei e viverne la grandezza. In conclusione mi sento di ricavarne proprio questa ultima certezza: a chiunque visiti questa immensa “Città celeste” è dato di vivere e respirare la grandezza degli Dei, a prescindere da quale cultura o zona di mondo si provenga. Non credo sia ancora nato un essere umano che non rimanga dinanzi a questi templi dominato da una avvolgente e quasi impotente sensazione di stupore.  Personalmente non riesco a credere, come altre religioni fanno, che noi umani siamo destinati a reincarnarci in altre essenze e a vivere altre vite; per quanto mi riguarda ci è stata data solo una vita: non fatela trascorrere senza aver mai visto l’Angkor Wat

Personalmente non riesco a credere, come altre religioni fanno, che noi umani siamo destinati a reincarnarci in altre essenze e a vivere altre vite; per quanto mi riguarda ci è stata data solo una vita: non fatela trascorrere senza aver mai visto l’Angkor Wat

L’orizzonte perduto – Giorno 6 : an amazing boat-trip

La giornata odierna segna una tappa molto attesa del mio itinerario ideale, quella di un viaggio in battello lungo fiumi, laghi e canali da Battambang fino a Siem Reap, città di riferimento per visitare i templi dell’Angkor Wat. Per la verità credevo che il battello risalisse il Mekong ma mi sbagliavo , giacche il Grande Fiume scorre qualche centinaio di km più ad est. La Cambogia ad ogni modo, con l’eccezione di un anello di montagne situato in maniera assai curiosa circolarmente lungo tutto il perimetro del paese, è per il resto al centro un’enorme pianura alluvionale percorsa da una miriade di fiumi e canali. La civiltà stessa khmer, quella a cui si deve l’edificazione dell’Angkor Wat, è nata e prosperata su queste acque, vivendo di pesca e irrigazione, una sorta di civiltà anfibia tuttora intuibile osservando intere comunità di indigeni vivere su barche e palafitte.

Il battello prende le mosse poco dopo l’alba da un disadorno molo ingombro di rifiuti a nord di Battambang.

La prima fase della navigazione scorre via tranquilla sotto coperta per così dire, su questa bella lancia in legno un tempo adibita al trasporto di bambù. Incrociamo pescatori in piedi su minuscole barche in legno e attraversiamo comunità molto primitive.

Dopo un paio di ore la navigazione entra in una nuova fase, assai più wild: la vegetazione si infittisce ed il capitano, coadiuvato da un ragazzino che agita un remo a prua come timone, infila la lancia in una serie di canali strettissimi dove il natante fatica assai a passare. La consistente novità per noi passeggeri è che passeremo le successive due-tre ore nello schivare i rami e i rovi che strisciano e sbattono contro il battello, esercizio vi assicuro piuttosto faticoso e doloroso, anche perché protratto per un lasso di tempo enorme. I rami e i giunchi si infilano dalle murate del battello colpendo a volte di sciabola e altre di fioretto, inarcandosi e assestando cioè delle frustate o colpendo con la punta.

una città galleggiante che porta in qualche modo le stigmate del progresso nei suoi aspetti deteriori, ad esempio l’inquinamento presente in quintali di plastica galleggiante e un’acqua putrida in cui incredibilmente i locali si lavano e fanno il bagno. La successiva fase di navigazione si apre ad uno scenario diverso, più tipicamente fluviale su ampi canali, siamo ormai sul lago Tonle Sap, culla della civiltà khmer, pietra angolare liquida di questa cultura che da queste acque seppe ricavare prosperità e fulgore. Proprio sulla parete d’entrata dell’Angkor Wat è scolpito un lunghissimo bassorilievo che narra di una battaglia cruciale tra i khmer e i loro eterni rivali Cham (gli attuali vietnamiti) con esito favorevole ai primi

una città galleggiante che porta in qualche modo le stigmate del progresso nei suoi aspetti deteriori, ad esempio l’inquinamento presente in quintali di plastica galleggiante e un’acqua putrida in cui incredibilmente i locali si lavano e fanno il bagno. La successiva fase di navigazione si apre ad uno scenario diverso, più tipicamente fluviale su ampi canali, siamo ormai sul lago Tonle Sap, culla della civiltà khmer, pietra angolare liquida di questa cultura che da queste acque seppe ricavare prosperità e fulgore. Proprio sulla parete d’entrata dell’Angkor Wat è scolpito un lunghissimo bassorilievo che narra di una battaglia cruciale tra i khmer e i loro eterni rivali Cham (gli attuali vietnamiti) con esito favorevole ai primi  ma di questo parleremo semmai domani. Schivato che è il rischio dei rami fendenti, sul battello possiamo rilassarci e salire sul tetto panoramico

ma di questo parleremo semmai domani. Schivato che è il rischio dei rami fendenti, sul battello possiamo rilassarci e salire sul tetto panoramico  ci resta ancora tempo per l’attraversamento della palude in cui ha sede la eccezionale riserva avio-faunistica del Prek Toal

ci resta ancora tempo per l’attraversamento della palude in cui ha sede la eccezionale riserva avio-faunistica del Prek Toal un paesaggio forse un po’ spettrale ma davvero un paradiso per gli appassionati di birdwatching che qui possono avvistare specie ormai quasi estinte come il mitologico Ibis gigante o l’avvoltoio testarossa. Giungiamo a destinazione dopo circa 9 ore, in un ennesimo villaggio galleggiante alle porte di Siem Reap, la capitale turistica della Cambogia per la sua vicinanza ai templi dell’Angkor Wat. Un bellissimo viaggio in battello, e domani si visita una delle sette meraviglie del mondo, l’Angkor Wat. Non male, direi

un paesaggio forse un po’ spettrale ma davvero un paradiso per gli appassionati di birdwatching che qui possono avvistare specie ormai quasi estinte come il mitologico Ibis gigante o l’avvoltoio testarossa. Giungiamo a destinazione dopo circa 9 ore, in un ennesimo villaggio galleggiante alle porte di Siem Reap, la capitale turistica della Cambogia per la sua vicinanza ai templi dell’Angkor Wat. Un bellissimo viaggio in battello, e domani si visita una delle sette meraviglie del mondo, l’Angkor Wat. Non male, direi

L’orizzonte perduto – Giorno 5: on the road again

La strada: già, è tempo di riprenderla anzi di intraprenderla in misura nuova e diversa. Diciamo che fin qui abbiamo scherzato, mi son mosso tra diverse isole della Thailandia con spostamenti anche lunghi ma tutto sommato agevoli e su rotte abbastanza consolidate. Ora si tratta di salire uno step e abbandonare le piste più battute per andare costruendo una dimensione di viaggio impolverata e di scoperta, che è quella che poi mi è più congeniale.  Il punto di rottura tra una dimensione vacanziera e il viaggio è dato da un anonimo paesone posto alla bisettrice di due strade e dal nome uno e trino, tale Pong Nam Ron, dove lascio il pulmino che sale da Koh Chang per prendere la strada che taglia verso est verso i monti oltre i quali è la Cambogia. L’autista, che ha già dimostrato ampiamente di essere una capra per altri motivi, fatica oltremodo a capire perché mai debba scendere li, poi mi scarica nel bel mezzo di un mercato di frutta, dove gli avventori paiono essere assai poco avvezzi alla presenza di un “farang”, termine con cui in Thailandia chiamano gli occidentali. Un monaco buddista piuttosto malandato si fa gestore di una trattativa per montare sul retro di una carretta, che però mi lascerà pochi km dopo in prossimità della casa dell’autista:’qui una venditrice di frutta con estrema gentilezza mi fa montare su una camionetta gremita di contadini di ritorno ai campi dalla città con un numero impressionate di vettovaglie al seguito

Il punto di rottura tra una dimensione vacanziera e il viaggio è dato da un anonimo paesone posto alla bisettrice di due strade e dal nome uno e trino, tale Pong Nam Ron, dove lascio il pulmino che sale da Koh Chang per prendere la strada che taglia verso est verso i monti oltre i quali è la Cambogia. L’autista, che ha già dimostrato ampiamente di essere una capra per altri motivi, fatica oltremodo a capire perché mai debba scendere li, poi mi scarica nel bel mezzo di un mercato di frutta, dove gli avventori paiono essere assai poco avvezzi alla presenza di un “farang”, termine con cui in Thailandia chiamano gli occidentali. Un monaco buddista piuttosto malandato si fa gestore di una trattativa per montare sul retro di una carretta, che però mi lascerà pochi km dopo in prossimità della casa dell’autista:’qui una venditrice di frutta con estrema gentilezza mi fa montare su una camionetta gremita di contadini di ritorno ai campi dalla città con un numero impressionate di vettovaglie al seguito Così si sale fino al valico di frontiera di Ban Pakard, nella regione montuosa della catena dei cd Monti Cardamomi: queste belle cime ammantate di verde e di banani tanto da sembrare in alcuni punti il Kilimangiaro o il Ruwenzori nascondono nelle loro interiora due cose, una bella e una brutta: quella bella è costituita dalle preziose gemme di zaffiro che qui, specie sul versante cambogiano, vengono estratte in gran quantità e vendute grezze; la cosa brutta che salta invece fuori sempre dal sottosuolo sono le numerose mine antiuomo situate lungo il confine e risalenti all’illuminato, si fa per dire, regno dei khmer rossi degli anni ’70, che non volendosi far mancare alcunché nella lista delle atrocità da perpetrate al proprio stesso popolo, disseminarono il terreno di ordigni di fabbricazione udite udite in gran parte italiana e che ancora oggi mietono vittime tra la povera popolazione. Il valico di frontiera ubicato su queste montagne è quanto di più rilassato e sonnacchioso possa sperare di trovare chi ha qualcosa da nascondere: davvero inimmaginabile prima di vederla la scena dei doganieri cambogiani che letteralmente dormono nella guardiola, non so se perché pagati troppo poco e costretti magari ad altri estenuanti lavori notturni o forse perché proprio pagati per dormire e chiudere un occhio o meglio tutti e due su chi abbia voglia di contrabbandare gemme dalla Cambogia alla Thailandia per destinarle al mercato occidentale.

Così si sale fino al valico di frontiera di Ban Pakard, nella regione montuosa della catena dei cd Monti Cardamomi: queste belle cime ammantate di verde e di banani tanto da sembrare in alcuni punti il Kilimangiaro o il Ruwenzori nascondono nelle loro interiora due cose, una bella e una brutta: quella bella è costituita dalle preziose gemme di zaffiro che qui, specie sul versante cambogiano, vengono estratte in gran quantità e vendute grezze; la cosa brutta che salta invece fuori sempre dal sottosuolo sono le numerose mine antiuomo situate lungo il confine e risalenti all’illuminato, si fa per dire, regno dei khmer rossi degli anni ’70, che non volendosi far mancare alcunché nella lista delle atrocità da perpetrate al proprio stesso popolo, disseminarono il terreno di ordigni di fabbricazione udite udite in gran parte italiana e che ancora oggi mietono vittime tra la povera popolazione. Il valico di frontiera ubicato su queste montagne è quanto di più rilassato e sonnacchioso possa sperare di trovare chi ha qualcosa da nascondere: davvero inimmaginabile prima di vederla la scena dei doganieri cambogiani che letteralmente dormono nella guardiola, non so se perché pagati troppo poco e costretti magari ad altri estenuanti lavori notturni o forse perché proprio pagati per dormire e chiudere un occhio o meglio tutti e due su chi abbia voglia di contrabbandare gemme dalla Cambogia alla Thailandia per destinarle al mercato occidentale.  Interrotta dunque per mia iniziativa la fase rem dei brillanti quanto narcolettici Rambo cambogiani, rimedio il visto senza il quale non potrei poi lasciare il paese nel quale incredibilmente sarei potuto entrare senza alcun controllo!! Sono ora sul versante cambogiano in una città chiamata Pailin, un tempo prima capitale della Cambogia, circostanza che ora nessuno pare ricordare: per lo più ha l’aria squallida delle città di confine infestate da gente che vivacchia di traffici piccoli e grandi ap di qua e al di là della frontiera; insomma un posto poco ameno da cui partire alla spicciolata. La mia destinazione è un posto dal nome che pare un giochetto porno all’orientale, tale Battambang dove arrivo due ore dopo. Con un po’ troppa enfasi la Lonely Planet la definisce “perla coloniale” per via delle tutto sommate ben conservate dimore d’epoca, allorquando la città era sede del governatorato francese

Interrotta dunque per mia iniziativa la fase rem dei brillanti quanto narcolettici Rambo cambogiani, rimedio il visto senza il quale non potrei poi lasciare il paese nel quale incredibilmente sarei potuto entrare senza alcun controllo!! Sono ora sul versante cambogiano in una città chiamata Pailin, un tempo prima capitale della Cambogia, circostanza che ora nessuno pare ricordare: per lo più ha l’aria squallida delle città di confine infestate da gente che vivacchia di traffici piccoli e grandi ap di qua e al di là della frontiera; insomma un posto poco ameno da cui partire alla spicciolata. La mia destinazione è un posto dal nome che pare un giochetto porno all’orientale, tale Battambang dove arrivo due ore dopo. Con un po’ troppa enfasi la Lonely Planet la definisce “perla coloniale” per via delle tutto sommate ben conservate dimore d’epoca, allorquando la città era sede del governatorato francese  Per il resto la città ha un aspetto tutto sommato anonimo e funge da base di partenza per escursioni nella zona circostante: ad una di esse mi destino di buon grado anche io dopo aver trovato alloggio in una gradevole struttura a gestione familiare, anch’essa in stile coloniale

Per il resto la città ha un aspetto tutto sommato anonimo e funge da base di partenza per escursioni nella zona circostante: ad una di esse mi destino di buon grado anche io dopo aver trovato alloggio in una gradevole struttura a gestione familiare, anch’essa in stile coloniale  la gita prevede una visita ad un tempio ubicato una decina di km fuori città, da raggiungere con uno dei mezzi di trasporto prevalenti nella babele automobilistica cambogiana, un risciò a motore condotto da un simpatico locale

la gita prevede una visita ad un tempio ubicato una decina di km fuori città, da raggiungere con uno dei mezzi di trasporto prevalenti nella babele automobilistica cambogiana, un risciò a motore condotto da un simpatico locale

La circolazione non è esente da rischi anzi è davvero pericolosa su una strada disseminata di buche e percorsa da enormi camion che strisciano di fianco al riscio con la grazia di un elefante a pochi cm da uno scarafaggio. Il rischio diviene massimo su quella che sarà l’odissea del ritorno sotto il consueto diluvio del monsone, allorquando , tra le buche e le simpatiche secchiate d’acqua rovesciate dallo sgommare dei succitati camion, ho la sensazione di essere un calzino nella centrifuga di una lavatrice. Il sito visitato si rivela comunque interessante, con una prima grotta detta “dello sterminio” dove i khmer rossi si dilettavano nel loro passatempo preferito: l’uccisione di civili innocenti, scaraventati giù nella cavità da enorme altitudine  Pare che i giustizieri traessero ispirazione dai bassorilievi presenti sui templi di Ankgor, dove sono raffigurate torture e riti sacrificali umani di una cultura di mille anni prima. ancora oggi nella grotta sono conservati decine di teschi la cui identificazione non potrà mai essere resa

Pare che i giustizieri traessero ispirazione dai bassorilievi presenti sui templi di Ankgor, dove sono raffigurate torture e riti sacrificali umani di una cultura di mille anni prima. ancora oggi nella grotta sono conservati decine di teschi la cui identificazione non potrà mai essere resa

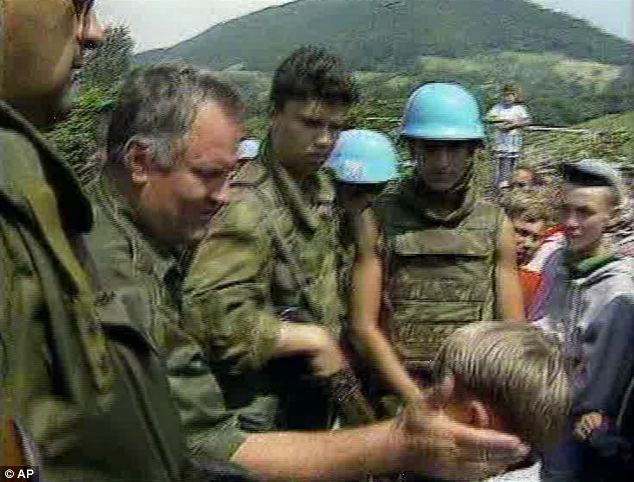

La Cambogia è un libro di cultura millenaria, la cui ultima pagina scritta o almeno conosciuta al resto del mondo tuttavia gronda sangue: qui tra il ’71 e il ’75 trovó spazio il regime dei Khmer Rossi, la cui efferatezza conosce ben pochi antecedenti nella storia. Il suo leader massimo, Pol Pot, nella triste graduatoria dei dittatori psicopatici è uno che se la gioca con Hitler per il primo posto, che forse gli concede solo per le dimensioni numeriche degli eccidi di massa, leggermente inferiori a quelle naziste. Ho visitato diversi siti di tragedie e stermini di massa a differenti latitudini e avvenuti sotto diverse bandiere ed ideologie politiche e ho sempre trovato, nell’orrore indistinto che essi tutti determinano, qualcosa di caratterizzante in ognuno di essi, una propria via di segnare la Morte. Così la Auschwitz nazista impressiona per la dimensione scientifica e organizzativa di vero e proprio inferno sulla Terra, Srebrenica nella ex Jugoslavia per la ferita ancora fresca nella carne del popolo e l’insulto che ancora vi viene perpetrato, l’Armenia per la dimensione da scannatoio animalesco creata dagli Ottomani. La Cambogia e lo sterminio dei Khmer Rossi impressionano per la sua irrazionalità, l’assoluta incomprensibilità di un popolo che si stermina da solo : pur nella loro esecrabile follia, gli altri eccidi da quello nazista fino ai quelli ai danni del popolo armeno, individuano un nemico esterno da annientare. In Cambogia i cambogiani uccidevano gli altri cambogiani. In una mistura psicopatica di comunismo e buddhismo, Pol Pot (laureato in filosofia alla Sorbonne di Parigi) aveva in mente di purificare dai vizi del capitalismo la sua corrotta gente, che si sarebbe poi reincarnata secondo un dettame del buddhismo in un nuovo Homo socialista. La Cambogia contava allora 5 milioni di abitanti, le persone sterminate furono circa un milione, un cittadino su 5.

La visita al monte continua a rivelarsi interessante con la visita ad un’altura da cui si intuisce la forma della Cambogia: una sorta di padella orlata di monti lungo i confini e poi piatta e riempita di argilla al centro. Il fondo della padella sovente si riempie d’acqua creando una pappa fangosa in cui nuotano un po’ tutti, persone , templi, coccodrilli e ahimè tanta spazzatura. In cima a questo sperone calcareo sta un bello stupa buddhista risalente all’anno mille, sorvegliato da decine di scimmie piuttosto animose e suscettibili

Assai più placidi nell’animo rispetto ai nostri progenitori primati, alcuni monaci stanno invece assorti nelle loro meditazioni Appena più in basso una incredibile altra grotta, da cui sul far della sera fuoriesce un numero impressionante di pipistrelli che forma un fiume nel cielo tale da eclissare il sole. C’è chi dice che siano 4 milioni ma non credo sia facile farne una conta

Appena più in basso una incredibile altra grotta, da cui sul far della sera fuoriesce un numero impressionante di pipistrelli che forma un fiume nel cielo tale da eclissare il sole. C’è chi dice che siano 4 milioni ma non credo sia facile farne una conta

L’orizzonte perduto – Prologo

Il viaggio per il quale sono appena partito racchiude in se qualcosa di oggettivamente eccezionale. Ciò traspare anche solo a volerne tracciare il percorso desumibile dalla foto-copertina, che però suggerisce con le guide Lonely Planet solo i paesi che ho in mente di attraversare, nulla dicendo circa la meta finale, per la quale nessuna guida turistica è stata ancora scritta e dubito lo verrà fatto, atteso lo scarsissimo numero di viaggiatori che si avventura fin li. Si tratta invero di un posto assai remoto situato in un angolo del mondo assai bizzarro, dove pure dovrò andarmi a infilare a cercare questo “orizzonte perduto” che da nome al diario di viaggio, e non unicamente per questo motivo.

Insomma aleggiano parecchi misteri, parrebbe di capire. Io direi comunque di andare con ordine, e disvelare gli orizzonti visibili, ciò che dovrebbe andare a farsi al netto di sorprese e imprevisti. Per la verità, almeno per ora, non ci sta troppo da atteggiarsi a grandi esploratori e scopritori di mondi inusitati, giacche al momento mi trovo a compiere quella che è forse la rotta più coatta e sputtanata di tutto il turismo dei giorni nostri: sto parlando del fantomatico volo “da Roma fino a Bangkok” che ha stregato artisti del calibro di Giusy Ferreri e Ugo Canfora aka Hugh and the Grezzlies.  La platea umana stipata entro la carlinga di questo quadrimotore della Thai Airways non è di quelle che troveresti ad un seminario sul flusso di coscienza di Joyce o ad un vernissage sulle avanguardie russe, ma assai più probabilmente in qualche postribolo di Patong o su qualche ex paradiso tropicale “abbellito” da sale Bingo e grattacieli in vetrocemento con le fondamenta impiantate a mare o meglio ancora direttamente sulla barriera corallina, così che si possa fare snorkeling e dare una controllatina al locale caldaie contemporaneamente, l’utile e il dilettevole in estrema sintesi. Niente di così terribile ad ogni modo, purché non mi salti in testa di parlare di robe come Salvini, che qualcosa mi dice qua a bordo sia un idolo incontrastato, ma meglio lasciarsi alle spalle certe miserie quando si vola così lontano. Proprio in questo momento, a metà percorso di volo grossomodo, stiamo sorvolando una terra che nelle mie bizzarrie sogno di visitare, il Turkmenistan: riconosco dal finestrino le luci della capitale Ashgabat, che significa “.regno di luce” ed dicono sia una sorta di allucinata Las Vegas asiatica nel bel mezzo del nulla, e più avanti quelle di una città chiamata Mary e fondata da Alessandro Magno. Ma il pezzo da novanta che mi tiene incatenato al finestrino sarebbe quello di riconoscere da qua su un luogo chiamato ” Hell’s Gate”, la Porta dell’inferno insomma, un gigantesco cratere residuo di una miniera di gas che sprofonda per kilometri nella terra: un bel giorno si incendió per mano dell’uomo e nessuno sa più spegnerlo.

La platea umana stipata entro la carlinga di questo quadrimotore della Thai Airways non è di quelle che troveresti ad un seminario sul flusso di coscienza di Joyce o ad un vernissage sulle avanguardie russe, ma assai più probabilmente in qualche postribolo di Patong o su qualche ex paradiso tropicale “abbellito” da sale Bingo e grattacieli in vetrocemento con le fondamenta impiantate a mare o meglio ancora direttamente sulla barriera corallina, così che si possa fare snorkeling e dare una controllatina al locale caldaie contemporaneamente, l’utile e il dilettevole in estrema sintesi. Niente di così terribile ad ogni modo, purché non mi salti in testa di parlare di robe come Salvini, che qualcosa mi dice qua a bordo sia un idolo incontrastato, ma meglio lasciarsi alle spalle certe miserie quando si vola così lontano. Proprio in questo momento, a metà percorso di volo grossomodo, stiamo sorvolando una terra che nelle mie bizzarrie sogno di visitare, il Turkmenistan: riconosco dal finestrino le luci della capitale Ashgabat, che significa “.regno di luce” ed dicono sia una sorta di allucinata Las Vegas asiatica nel bel mezzo del nulla, e più avanti quelle di una città chiamata Mary e fondata da Alessandro Magno. Ma il pezzo da novanta che mi tiene incatenato al finestrino sarebbe quello di riconoscere da qua su un luogo chiamato ” Hell’s Gate”, la Porta dell’inferno insomma, un gigantesco cratere residuo di una miniera di gas che sprofonda per kilometri nella terra: un bel giorno si incendió per mano dell’uomo e nessuno sa più spegnerlo.  Prima o poi ci andrò. Piuttosto però direi che se mi metto a descrivere pure i posti che vedo dal finestrino dell’aereo qua facciamo notte e allora torniamo a quello che è il programma di viaggio, che già di suo è bello corposo. Dunque domattina atterro a Bangkok ma vado subito via verso un luogo che riassume forse il peggio di tutto ciò che la Thailandia possa offrire, un postaccio chiamato Pattaya, ma da lì devo prendere un battello per raggiungere un’isola assai bella situata poco più a sud, di cui so poche e molte cose insieme. Non so ad esempio quale sia il nome dell’isola , ma so invece di una spiaggia sovrastata da una collina, su cui dovrebbe stare un tempio e persino signora a detta di qualcuno la cuoca più brava di tutta la Thailandia. Dopo aver organizzato una quarantina abbondante di cacce al tesoro a Capri, mi tocca dunque ora di risolverne una in un’isola thailandese, sfida accettata! Il tesoro però qui non devo trovarlo, ma semmai in qualche modo perderlo…..ma sono cose personali. Ad ogni modo proseguendo, credo che scenderò la costa orientale fino ad una delle poche mete non ancora squarciate dal turismo di massa in Thailandia, ovvero l’isola di Koh Chang, che in lingua locale significa “elefante” ed è un parco naturale. Sulla vicina terraferma raggiungerò poi la polverosa città interna di Chantaburi, dove avidi uomini di affari commerciano e contrabbandano pietre preziose e zaffiri: da qui non dovrebbe essere difficile varcare il confine con la Cambogia e proseguire in direzione della città coloniale di Battabang, dove al tramonto pare che da una grotta situata vicino ad un tempio milioni di pipistrelli saltino fuori ad oscurare il sole. La città è sede di un porto fluviale sul Mekong, da cui parte un romantico e lentissimo battello un tempo usato per il trasporto di bambù, che risale in un giorno circa il grande fiume e poi il lago Tonle Sap sino a Siem Reap, ove ha sede l’Ankwor Wat, una delle meraviglie della terra: una sorta di Pompei della cultura locale Khmer sepolta dalla giungla, templi e guglie che saltano fuori a centinaia tra le liane e le mangrovie. Risalendo ancora il Mekong in direzione est dovrò poi arrivare al confine con il Laos, paese da cui mi aspetto moltissimo, per varcare la frontiera in un punto in cui il Grande fiume si allarga fino a sembrare un mare e dare luogo ad uno scenario detto “le 4000 isole sul Mekong”: pare che diverse di queste siano abitate dalle ultime comunità di hippie, mentre tra le onde del fiume che sembra talmente un mare nuotano persino i delfini, quelli di acqua dolce e che sono di colore rosa. Proseguirò poi per una delle mete più belle di tutta l’Asia, la città religiosa e capitale spirituale del Laos Luang Prabang, un posto che dicono magnifico con cascate e decine di templi buddisti, da cui all’alba fuoriescono piccoli monaci in tunica arancione a chiedere l’elemosina in una appassionante processione. Da qui dovrò poi spingermi a est atttaverso il selvaggio altopiano del Bolaven e varcare da qualche parte nella giungla il confine col Vietnam, per raggiungere una regione di grotte carsiche e torrenti sotterranei di grande fascino, poi scendere nella storica cittadina di Hoi An e la sua gemella Hue, prima di risalire il Fiume dei Profumi alla ricerca del generale Kurz di Apocalypse now. Sará poi la volta delle risaie del nord e della magnifica Halong bay, prima di tuffarmi nella caotica capitale Hanoi e cercare di rimediare il visto (l’unica cosa che mi spaventa di tutto sto ambaradan: la burocrazia) per la successiva tappa: la Cina. Del gigantesco paese credo che ricaverò una sezione interna, lontano dalle infinite megalopoli della costa. Dovrei visitare la bella Guilin con quelle bizzarre montagne gialle specchiate sul lago, poi Fenshuan con le palafitte sul fiume ed una lontana località di montagna, dove i picchi assumono forme così strane e appuntati da essere stata la location del film Avatar . Forse riesco a passare pure da Xian dove risiede sottoterra l’esercito di terracotta a eterno presidio del suo imperatore morto, ma dovrò assai presto indirizzare la bussola verso il Sichuan dove vivono i panda e provare di montare su questo incredibile treno che si inerpica fino ai quasi 5000 metri del Tibet e della capitale Lhasa. Si , il Tibet, cosa dire prima di esserci stato non saprei. Mi limito a dire che non lontano da qui sorge quel luogo chiamato Shangri-la, il paradiso di cui si parla appunto nel libro “l’orizzonte perduto” che ricorre ancora dunque . Da qui in avanti la storia dovrebbe diventare un’avventura di quelle che ricorderò tutta la vita: proseguirò ora in direzione ovest, attraversando l’Himalalaya lungo l’unica valle che lo percorre da Est e Ovest, l’antico Regno di U: si chiama proprio così, Regno di U con una sola lettera. Alla fine dovrei arrivare dalle parti dello Xiinjang , la “nuova frontiera” regione annessa alla Cina da ultimo ma a maggioranza musulmana. In particolare qui sorge la mitica città di Kashgar, caravanserraglio già noto a Marco Polo. Più avanti, un torrido deserto evitato dalle rotte carovaniere e dallo stesso Marco Polo detto Taklimakan, letteralmente in lingua cinese “se entri, non esci”. Non vi sono strade, unico mezzo di locomozione possibile il cammello. Ad un certo punto, come per via di rarissime condizioni geografiche registrate solo qui , le sabbie del deserto cominceranno a confondersi con la neve perenne dei ghiacciai e una strada detta “Karakoroum Highway” dovrebbe saltar fuori….alla fine di essa pare ci sia un altro caravanserraglio propio al confine col Pakistan: a svariate migliaia di metri di quota, da questo punto ma solo in alcune giornate assai rare invero, appare all’orizzonte la vetta di un monte, il secondo per altitudine al mondo dopo l’Everest ma secondo alcuni criteri di misurazione persino più alto di qualche decina di metri: è quella la mia meta di arrivo, l’orizzonte perduto e nebuloso da ritrovare, il maledettissimo K2.