Oggi 16 Luglio, in un caldo pomeriggio di mezza estate, si celebra nella contrada di Valentino la festa della Madonna del Carmine, onorata nel quartiere con una piccola edicola votiva situata proprio alla fine della via che taglia in due il quartiere e le conferisce il nome, nel punto in cui essa interseca perpendicolarmente la strada che dal Castiglione precipita giù verso gli orti della Certosa, intitolata quest’ultima allo sfortunato asso dell’aviazione Dalmazio Birago perito gloriosamente sui cieli d’Etiopia. Il meteo assegna per l’evento quella tipologia climatica definita a queste latitudini inequivocabilmente col vocabolo di “bafuogno”, un caldo umido e appiccicoso corroborato da massicce dosi di vento Africo, ma riserva un’ulteriore sorpresa, quella di un inatteso scroscio d’acqua giusto all’ora della funzione religiosa tenuta all’aperto, funestandola di ombrelli che oscurano ancor più la già scarna visuale sulla statua che offre l’angusto vicolo, per l’occasione ingombro anche di sedie di fortuna occupate dai molti anziani presenti.

La celebrazione è ora limitata appunto ad una funzione religiosa, della quale non riesco ad essere troppo partecipe per attitudine personale; ad ogni modo l’omelia del sacerdote, unita al vociare in preghiera di antiche signore del quartiere che odo distinte dalla mia finestra, è condizione sufficiente per innescare una babele di ricordi invero assai nitidi di quei pomeriggi estivi di un’età ormai lontana, quando noi bambini del quartiere attendevamo con giubilo ed eccitazione questa festa, smettendo per qualche ora di esecrare il chiostro della Certosa adibito a campo da calcio per correre a confrontarci nelle gare e nei giochi di strada che facevano da contorno alla messa. Ricordo in particolare un anno in cui mi avviavo, dopo brillanti turni di qualifiche, a disputare la finale della prova di corsa nei sacchi, anelando assai al primo premio costituito da un materassino gonfiabile da mare, giacché proprio qualche giorno prima avevo fracassato sugli scogli di Palazzo a mare il mio nuovo di zecca rimediando un sonoro cazziatone materno. Ricordo come fossi nettamente in vantaggio sul rettilineo di arrivo avviato verso il trionfo, ma una davvero scarsa “cattiveria agonistica” unita ad una congenita dose di coglionaggine mi spinse a dare credito ad una voce levatasi dal pubblico, la quale rimarcava come non avessi toccato il muro posto a metà percorso prima di volgermi sulla via del ritorno. Sottigliezze oggi forse delegabili all’ausilio del VAR, ma incredibilmente io mi volsi sui miei passi per tornare indietro a toccare quel dannato muro, abbandonando la vittoria ed il sospirato materassino al mio avversario, un mio amico di infanzia. A tutt’oggi quella avrebbe costituito la mia più alta affermazione sportiva, sigh.

C’era sempre tutto il quartiere a quella festa, anziani e nipoti, famiglie identificate col soprannome conferito per stirpe, c’erano tutti i miei nonni, quelli materni assai legati alla santa protettrice del quartiere, ed il mio nonno paterno, uomo dal carattere solare e gioviale nonché affermato imprenditore alberghiero, la qual cosa credo gli conferisse una posizione sociale di lustro che, unita ad una spiccata passione per la bellezza del gentil sesso, gli faceva meritare il non certo sprecato soprannome di “Don Giovanni”. Unica assente giustificata in famiglia era la mia nonna paterna , donna dal carattere estremamente riservato nonchè “ciammurra” trapiantata nella città di sotto, un binomio che suppongo la rendesse legata ad un vincolo di fedeltà eterna a Sant’Antonio piuttosto che ai frivoli culti dei “chiazzieri”. Il “mastro di festa” era poi indiscutibilmente un signore italo-americano dal carattere estroverso e gioviale, sbarcato in Italia da liberatore col suo corpo di marines nel secondo conflitto mondiale ma fatto poi “prigioniero” da una donna che aveva sposato: vivevano in un piccolo appartamento ubicato proprio di fronte al mio cancello, e ancora oggi se esco di casa mi pare strano di non sentirli discutere in uno strano slang Brooklyn- napoletano dinanzi alla tv accesa in sottofondo.

Mi viene da chiedermi quanto sia cambiato il mio quartiere in tutti questi anni: certo lo è, come è cambiato il mondo, ma non poi così tanto. A Valentino si va un po più lenti, lo dice la parola: va- lentino! Attaccati alla piazza e alla roboante via Camerelle, eppure a nostro modo distanti, in un limbo dove a decine i turisti si perdono smarrendo la via per i Giardini di Augusto e le boutique, che sono li ad un passo ma nel dedalo di viuzze non vi è GPS o Google maps che li riesca a far orientare. Di certo non è cambiato l’impianto urbanistico medievale che disegna come una sacca esterna rispetto al centro, una cavità che fungeva da contado per il sovrastante convento delle Teresiane. Figuriamoci che il giardino di casa mia, magicamente affacciato sui Faraglioni, fungeva un tempo da cimitero del suddetto convento e come suo “limes” prima delle terre appartenenti all’altro Ordine, quello dei Certosini.

La appena sovrastante casa di carissimi amici ha la chiara struttura di una chiesa, probabile cappella funeraria, e la gran parte degli edifici ricalca un’architettura religiosa.

E’ cambiata certo l’economia di base di questa piccola contrada, coi suoi manufatti a schiena d’asino divenuti in buona parte appartamenti alla moda, studi di professionisti o molto più spesso depositi dei lussuosi negozi della vicina via Camerelle, una sorta di retrovia di guerra dell’artiglieria pesante schierata sulla main street. Era solo venti anni fa una via che pullulava di botteghe artigiane, che ricordo anch’esse tutte una ad una: dall’orologiaio, mestiere pressoché estinto, che giaceva appena dopo il sagrato dell Chiesa ove oggi sorge un ristorante alla moda, al mastro ceramicaio che scalpellava poco dopo la porta carraia, incredibile scudo sonoro nel quartiere dei rintocchi del campanile, passando per il falegname corniciao che aveva assai in odio le nostre disfide pallonare e ci sequestrava arbitrariamente il pallone, fino alle botteghe dei sarti che sono ancora li a cucire bellissimi vestiti per i ricchi signori che risalgono da Quisisana lungo Li Campi. Qualcosa è cambiato, molto altro per fortuna no. Di certo non sono mutati i veri padroni del borgo, coloro che a Valentino sono sempre stati i despoti capaci di informare le vie del loro odore e delle loro cibarie, i notai che tracciano i confini delle proprietà al di la delle determine catastali rimbalzando a loro piacimento da una particella all’altra: i gatti.  A Valentino hanno sempre comandato i gatti: li troverete ancora li, affacciarsi tutti incredibilmente sincronizzati da Madre Natura, a salutare sornioni ma affettuosi i bambini che ad ora di pranzo escono vocianti e spensierati da scuola

A Valentino hanno sempre comandato i gatti: li troverete ancora li, affacciarsi tutti incredibilmente sincronizzati da Madre Natura, a salutare sornioni ma affettuosi i bambini che ad ora di pranzo escono vocianti e spensierati da scuola

Essi placavano il loro insaziabile appetito cibandosi delle pecore e degli umani, che terrorizzati provavano a sfuggire loro vivendo nelle grotte; o meglio provavano a saziarsi, giacché uno dei due un giorno, avendo terminato il cibo a sua disposizione, prese a chiedere a gran voce al fratello sul promontorio di lanciargli del cibo. La risposta del fratello non si fece attendere: non cibo bensì massi, enormi massi prese a lanciare verso il mare

Essi placavano il loro insaziabile appetito cibandosi delle pecore e degli umani, che terrorizzati provavano a sfuggire loro vivendo nelle grotte; o meglio provavano a saziarsi, giacché uno dei due un giorno, avendo terminato il cibo a sua disposizione, prese a chiedere a gran voce al fratello sul promontorio di lanciargli del cibo. La risposta del fratello non si fece attendere: non cibo bensì massi, enormi massi prese a lanciare verso il mare  come un nordico Polifemo verso la galea di Ulisse in fuga. La scorbutica risposta dovette adirare non poco l’altro ciclope che, accecato dalla fame, con un lungo balzo atterró sul promontorio e prese a lottare sanguinosamente col fratello. Combatterono per sei giorni e sei notti fin quando fu il primo, quello saltato da Mykines a prevalere e uccidere l’altro, il cui sangue prese a sgorgare copioso ed inarrestabile originando questa straordinaria cascata

come un nordico Polifemo verso la galea di Ulisse in fuga. La scorbutica risposta dovette adirare non poco l’altro ciclope che, accecato dalla fame, con un lungo balzo atterró sul promontorio e prese a lottare sanguinosamente col fratello. Combatterono per sei giorni e sei notti fin quando fu il primo, quello saltato da Mykines a prevalere e uccidere l’altro, il cui sangue prese a sgorgare copioso ed inarrestabile originando questa straordinaria cascata  Il villaggio di Gasaldur, situato appena sopra di essa, era fino a solo quindici anni fa il più irraggiungibile di tutte le Far Oer: situato all’estremità di una lunga striscia di terra che si perde nell’oceano dell’isola di Vagar, distava dal porto di Sorvagur 13 interminabili chilometri di sentieri esposti alle intemperie e che dovevano scavalcare altissime montagne. La leggenda della lotta dei giganti offre un riscontro del tutto reale e ancor oggi tangibile, che con commozione apprendo da una donna locale: l’irraggiungibile villaggio di Gasaldur fu fondato da un gruppo di balenieri della frontaliera isola di Mykines (il gigante che balza spinto dalla fame) e ancora oggi esiste un accordo tra le due piccolissime comunità per la spartizione del pescato nei terribili mesi invernali. Solo nel 2004, dopo l’agonia di un bambino, costretto col padre ad attraversare l’altissima montagna che sovrasta il villaggio per ricevere soccorso e morendo lungo il cammino nella tormenta

Il villaggio di Gasaldur, situato appena sopra di essa, era fino a solo quindici anni fa il più irraggiungibile di tutte le Far Oer: situato all’estremità di una lunga striscia di terra che si perde nell’oceano dell’isola di Vagar, distava dal porto di Sorvagur 13 interminabili chilometri di sentieri esposti alle intemperie e che dovevano scavalcare altissime montagne. La leggenda della lotta dei giganti offre un riscontro del tutto reale e ancor oggi tangibile, che con commozione apprendo da una donna locale: l’irraggiungibile villaggio di Gasaldur fu fondato da un gruppo di balenieri della frontaliera isola di Mykines (il gigante che balza spinto dalla fame) e ancora oggi esiste un accordo tra le due piccolissime comunità per la spartizione del pescato nei terribili mesi invernali. Solo nel 2004, dopo l’agonia di un bambino, costretto col padre ad attraversare l’altissima montagna che sovrasta il villaggio per ricevere soccorso e morendo lungo il cammino nella tormenta  ci si risolse alla costruzione di una strada con il più sicuro porto di Sorbagur e soprattutto allo scavo di un tunnel che bucasse quella montagna della morte. Io nondimeno, sprovvisto di automobile e a corto di generosi sostenitori dell’autostop, non ho altra alternativa che sobbarcarmi il cammino a piedi

ci si risolse alla costruzione di una strada con il più sicuro porto di Sorbagur e soprattutto allo scavo di un tunnel che bucasse quella montagna della morte. Io nondimeno, sprovvisto di automobile e a corto di generosi sostenitori dell’autostop, non ho altra alternativa che sobbarcarmi il cammino a piedi

me lo immagino ancora la bello solo soletto, lui i suoi teleobiettivi a fotografare le pecore sotto la pioggia. Ahahhha, fattela a piedi, pirlaaaaaaaa!!!!!!! La sera la trascorro in una meravigliosa casetta in legno col tetto in erba

me lo immagino ancora la bello solo soletto, lui i suoi teleobiettivi a fotografare le pecore sotto la pioggia. Ahahhha, fattela a piedi, pirlaaaaaaaa!!!!!!! La sera la trascorro in una meravigliosa casetta in legno col tetto in erba  ma tutto qui è dolce e incantato

ma tutto qui è dolce e incantato

il giorno dopo avrei l’aereo ad ora di pranzo ma sento di non poter andare via senza aver ancora solcato l’erba di queste isole incantate. Così sveglia in piena notte, anche se c’è luce ovunque

il giorno dopo avrei l’aereo ad ora di pranzo ma sento di non poter andare via senza aver ancora solcato l’erba di queste isole incantate. Così sveglia in piena notte, anche se c’è luce ovunque  immerso nella bellezza senza tempo e spazio delle Far Oer. Nel pomeriggio volo a Copenaghen e faccio pure in tempo, nello scalo, ad attraversare il ponte sull’Oresund e mettere piede in Svezia, nella città di Malmoe

immerso nella bellezza senza tempo e spazio delle Far Oer. Nel pomeriggio volo a Copenaghen e faccio pure in tempo, nello scalo, ad attraversare il ponte sull’Oresund e mettere piede in Svezia, nella città di Malmoe ma è nulla confronto alla bellezza selvaggia e primordiale delle isole.

ma è nulla confronto alla bellezza selvaggia e primordiale delle isole.  Ricordo ogni istante di questo viaggio magnifico; ormai sono in Italia e dopo tanti giorni riassaporo qualcosa di mai visto in questi giorni, il buio. Ma la luce delle Far Oer si irradia nel mio animo, oltre l’orizzonte,oltre questo mare che ammiro dalla mia isola e oltre mille mari ancora, verso quelle terre lontane e arcadiche, ove nascono, vivono e muoiono i Giganti

Ricordo ogni istante di questo viaggio magnifico; ormai sono in Italia e dopo tanti giorni riassaporo qualcosa di mai visto in questi giorni, il buio. Ma la luce delle Far Oer si irradia nel mio animo, oltre l’orizzonte,oltre questo mare che ammiro dalla mia isola e oltre mille mari ancora, verso quelle terre lontane e arcadiche, ove nascono, vivono e muoiono i Giganti

ecco come potete notare, al netto delle differenze climatiche e della mia faccia da scemo , la somiglianza è impressionante

ecco come potete notare, al netto delle differenze climatiche e della mia faccia da scemo , la somiglianza è impressionante

il villaggio più settentrionale delle Far Oer e perciò conosciuto come la “fine del mondo”: in effetti dopo c’è solo mare e poi ghiaccio fino al Polo Nord. Anzi per la verità oltre la collina si stende in direzione nord un altopiano erboso di circa 3km, al termine del quale è situato un altro, bellissimo faro. Ho i minuti contati, perdere l’unico autobus della giornata significherebbe perdere ogni coincidenza col battello e la successiva corriera per rientrare nella capitale, ma parto al gran galoppo. Mi fiondo su sto enorme tappeto verde abitato solo da pecore e uccelli, e che uccelli scoprirò più tardi. Sullo sfondo lo scenario inquietante degli alti promontori delle isole limitrofe

il villaggio più settentrionale delle Far Oer e perciò conosciuto come la “fine del mondo”: in effetti dopo c’è solo mare e poi ghiaccio fino al Polo Nord. Anzi per la verità oltre la collina si stende in direzione nord un altopiano erboso di circa 3km, al termine del quale è situato un altro, bellissimo faro. Ho i minuti contati, perdere l’unico autobus della giornata significherebbe perdere ogni coincidenza col battello e la successiva corriera per rientrare nella capitale, ma parto al gran galoppo. Mi fiondo su sto enorme tappeto verde abitato solo da pecore e uccelli, e che uccelli scoprirò più tardi. Sullo sfondo lo scenario inquietante degli alti promontori delle isole limitrofe

Le Sirene (o qualcosa che assai vi somiglia) qui prendono il bizzarro nome di “Kopakonan”, che viene mutato poi in quello di “Selkie” un migliaio di km più a sud sulle coste irlandesi e scozzesi dove si celebra lo stesso mito, quasi come a credere che questo nordiche creature mitiche riuscissero a nuotare come balene da una costa all’altro di questo tempestoso tratto di oceano. Ad ogni modo le Kopakonan avevano le sembianze di una foche: questi animali erano considerato dagli abitanti come esseri umani che avessero deciso di porre fine volontariamente alla loro vita gettandosi nel mare. Costrette a vagare senza pace negli oceani, le Kopakonan erano ammesse poi solo una notte all’anno a tornare sulla terra ed era essa la tredicesima notte dell’anno (che nel calendario runico vichingo dovrebbe essere la tredicesima partendo dal solstizio di inverno quindi intorno al 4-5 gennaio, periodo qui di buio totale e tempeste). Quella notte le Kopakonan potevano svestire le loro pelli di foche e sostare poche ore sulla spiaggia per rivedere da lontano il mondo che avevano scelto di lasciare.

Le Sirene (o qualcosa che assai vi somiglia) qui prendono il bizzarro nome di “Kopakonan”, che viene mutato poi in quello di “Selkie” un migliaio di km più a sud sulle coste irlandesi e scozzesi dove si celebra lo stesso mito, quasi come a credere che questo nordiche creature mitiche riuscissero a nuotare come balene da una costa all’altro di questo tempestoso tratto di oceano. Ad ogni modo le Kopakonan avevano le sembianze di una foche: questi animali erano considerato dagli abitanti come esseri umani che avessero deciso di porre fine volontariamente alla loro vita gettandosi nel mare. Costrette a vagare senza pace negli oceani, le Kopakonan erano ammesse poi solo una notte all’anno a tornare sulla terra ed era essa la tredicesima notte dell’anno (che nel calendario runico vichingo dovrebbe essere la tredicesima partendo dal solstizio di inverno quindi intorno al 4-5 gennaio, periodo qui di buio totale e tempeste). Quella notte le Kopakonan potevano svestire le loro pelli di foche e sostare poche ore sulla spiaggia per rivedere da lontano il mondo che avevano scelto di lasciare.

Un giorno finalmente il contadino si recò a pescare coi suoi amici, dimenticando la chiave della cesta ove teneva chiusa la pelle di foca. Rendendosene conto, esclamò ai compagni :” Oggi perderò mia moglie” e raccontando loro finalmente tutta la verità. In effetti al ritorno la moglie- Kopakonan non era più in casa ma già sulla spiaggia, ove indossò la veste da foca si lanciò tra i flutti. Qui subitò incontrò un esemplare di foca maschio che era stato ad attenderla per tutti questi anni e che non aveva mai smesso di amarla. Prima di accettare l’amore del suo nuovo compagno, la Kopakonan volle riemergere una ultima volta ad ammirare il suo figlio che nel frattempo era accorso sulla spiaggia. In quel momento tutto gli abitanti riconobbero nella foca la madre del ragazzo, che un giorno sarebbe diventato il capo di questo villaggio situato in capo al mondo, a creare una discendenza di uomini- foca, di uomini figli delle Kopakonan, le struggenti sirene di questo angolo remoto del pianeta

Un giorno finalmente il contadino si recò a pescare coi suoi amici, dimenticando la chiave della cesta ove teneva chiusa la pelle di foca. Rendendosene conto, esclamò ai compagni :” Oggi perderò mia moglie” e raccontando loro finalmente tutta la verità. In effetti al ritorno la moglie- Kopakonan non era più in casa ma già sulla spiaggia, ove indossò la veste da foca si lanciò tra i flutti. Qui subitò incontrò un esemplare di foca maschio che era stato ad attenderla per tutti questi anni e che non aveva mai smesso di amarla. Prima di accettare l’amore del suo nuovo compagno, la Kopakonan volle riemergere una ultima volta ad ammirare il suo figlio che nel frattempo era accorso sulla spiaggia. In quel momento tutto gli abitanti riconobbero nella foca la madre del ragazzo, che un giorno sarebbe diventato il capo di questo villaggio situato in capo al mondo, a creare una discendenza di uomini- foca, di uomini figli delle Kopakonan, le struggenti sirene di questo angolo remoto del pianeta

Il luogo in questione, nella sua remotezza e devastante bellezza, mi ha sulle prime suggerito un’altra immagine letteraria, che si lega ad un ricordo molto bello, quello di una rappresentazione teatrale che mi affascinò e commosse. L’opera in questione si intitola “Le variazioni enigmatiche” , dell’autore Eric- Emmanuel Schmitt, composta solo nel 1995 e rappresentata finora poche volte in Italia. Il titolo prende spunto da una opera sinfonica del compositore Edward Elgar

Il luogo in questione, nella sua remotezza e devastante bellezza, mi ha sulle prime suggerito un’altra immagine letteraria, che si lega ad un ricordo molto bello, quello di una rappresentazione teatrale che mi affascinò e commosse. L’opera in questione si intitola “Le variazioni enigmatiche” , dell’autore Eric- Emmanuel Schmitt, composta solo nel 1995 e rappresentata finora poche volte in Italia. Il titolo prende spunto da una opera sinfonica del compositore Edward Elgar  e dopo una serie di falliti tentativi di bucare la corazza di introversione che pervade lo scrittore , è lui stesso a rivelare il suo segreto all’altro ovvero che la donna con cui intrattiene un rapporto epistolare da 15 anni, unico contatto col mondo esterno, è lui stesso. Lo scrittore, che aveva idealizzato questa figura nella sua mente per tanti anni, dapprima sbalordisce e si infuria, poi ne conviene che la sua idealizzazione e fantasia ormai possono perdurare anche oltre questa circostanza e si congeda dal reporter, annunciando che continuerà a scriverlo.

e dopo una serie di falliti tentativi di bucare la corazza di introversione che pervade lo scrittore , è lui stesso a rivelare il suo segreto all’altro ovvero che la donna con cui intrattiene un rapporto epistolare da 15 anni, unico contatto col mondo esterno, è lui stesso. Lo scrittore, che aveva idealizzato questa figura nella sua mente per tanti anni, dapprima sbalordisce e si infuria, poi ne conviene che la sua idealizzazione e fantasia ormai possono perdurare anche oltre questa circostanza e si congeda dal reporter, annunciando che continuerà a scriverlo.  Si accetti a questo punto la suggestione, non chiarita dal testo: l’isola ove ha svolgimento la trama è Mykines, la più remota e occidentale delle Isole Far Oer, il che significa che si protende verso l’Atlantico con questa sua forma aguzza e oblunga col il faro all’estremità che pare il corno di un insetto, di una mantide religiosa verde come una foglia. A Mykines vive una piccolissima comunità di persone, forse una ventina

Si accetti a questo punto la suggestione, non chiarita dal testo: l’isola ove ha svolgimento la trama è Mykines, la più remota e occidentale delle Isole Far Oer, il che significa che si protende verso l’Atlantico con questa sua forma aguzza e oblunga col il faro all’estremità che pare il corno di un insetto, di una mantide religiosa verde come una foglia. A Mykines vive una piccolissima comunità di persone, forse una ventina  in condizioni non certo semplici, visto l’isolamento e le condizioni meteo nei mesi invernali proibitive. L’isola non ha porti naturali, presenta scogliere a picco del tutto inaccessibili per gran parte del suo territorio.

in condizioni non certo semplici, visto l’isolamento e le condizioni meteo nei mesi invernali proibitive. L’isola non ha porti naturali, presenta scogliere a picco del tutto inaccessibili per gran parte del suo territorio.  Il molo di attracco del battello, ricavato alla meno peggio in fondo ad un canalone esposto alle correnti, funziona regolarmente solo nella stagione estiva

Il molo di attracco del battello, ricavato alla meno peggio in fondo ad un canalone esposto alle correnti, funziona regolarmente solo nella stagione estiva  mentre in quella invernale è spesso reso inservibile dalle alte onde oceaniche per intere settimane. Da non confondere per nessuno motivo con la quasi assonnante Mykonos, sito di passaggio e riproduzione di una massa indistinta di coatti, Mykines è sito di riproduzione di molti uccelli, tra cui la parte del leone la fanno i sea puffin, i bellissimi e un po’ buffi pulcinella di mare che nei mesi da aprile a novembre colonizzano l’isola in numero impressionante

mentre in quella invernale è spesso reso inservibile dalle alte onde oceaniche per intere settimane. Da non confondere per nessuno motivo con la quasi assonnante Mykonos, sito di passaggio e riproduzione di una massa indistinta di coatti, Mykines è sito di riproduzione di molti uccelli, tra cui la parte del leone la fanno i sea puffin, i bellissimi e un po’ buffi pulcinella di mare che nei mesi da aprile a novembre colonizzano l’isola in numero impressionante  ma tutti si fiondano verso quello che conduce al faro, tra l’altro bello non solo nel suo epilogo finale ma anche nel percorso tracciato come una gincana per le asperità rocciose dell’isola

ma tutti si fiondano verso quello che conduce al faro, tra l’altro bello non solo nel suo epilogo finale ma anche nel percorso tracciato come una gincana per le asperità rocciose dell’isola

E si arriva alfine al faro, preceduta da una casa solitaria ormai abbandonata dove vivevano gli addetti alla manutenzione del segnatore luminoso in metallo di bianco verniciato,

E si arriva alfine al faro, preceduta da una casa solitaria ormai abbandonata dove vivevano gli addetti alla manutenzione del segnatore luminoso in metallo di bianco verniciato,  che giace come una sorta di mostro dantesco, condannato dalla sua natura a dover restare in eterno in un posto così remoto e tempestoso, nondimeno magnifico.

che giace come una sorta di mostro dantesco, condannato dalla sua natura a dover restare in eterno in un posto così remoto e tempestoso, nondimeno magnifico. Non dimenticherò mai Mykines, luogo che già conservo nell’anima

Non dimenticherò mai Mykines, luogo che già conservo nell’anima

anzi ancora prima, nel corso di un assai suggestivo volo di avvicinamento a questo remoto arcipelago

anzi ancora prima, nel corso di un assai suggestivo volo di avvicinamento a questo remoto arcipelago

. Un tappeto universale ma anche unico, nel senso che alle Far Oer cresce solo e soltanto erba.

. Un tappeto universale ma anche unico, nel senso che alle Far Oer cresce solo e soltanto erba.  Non una pianta, non un solo albero in nessuna delle 18 isole: il vento che le sferza prepotente, la pioggia che si riversa copiosissima per 300 giorni all’anno, la salsedine delle mille tempeste che qui si scatenano, non rendono possibile la crescita di alcuna altra forma di vita. Anche tra le specie animali, non vi è alcun mammifero autoctono delle Far Oer, persino le pecore che brucano l’erba a milioni non sono originarie di qui

Non una pianta, non un solo albero in nessuna delle 18 isole: il vento che le sferza prepotente, la pioggia che si riversa copiosissima per 300 giorni all’anno, la salsedine delle mille tempeste che qui si scatenano, non rendono possibile la crescita di alcuna altra forma di vita. Anche tra le specie animali, non vi è alcun mammifero autoctono delle Far Oer, persino le pecore che brucano l’erba a milioni non sono originarie di qui

Le case , persino le case hanno i tetti ricoperti di uno strato di erba spesso, che da un lato inumidisce il tetto ma dall’altro evita guai peggiori

Le case , persino le case hanno i tetti ricoperti di uno strato di erba spesso, che da un lato inumidisce il tetto ma dall’altro evita guai peggiori

Le isole intorno circondano la visuale come i denti di una balena, gli uccelli volano tutto intorno con versi del tutto diversi da quelli del bacino del Mediterraneo, e non potrebbe essere altrimenti visto l’ecosistema del tutto differente e di influenza sub-artico. Ci sono sterne polari,sule artiche e pulcinella di mare, che vedrò domani in gran numero in un’isola vicina.

Le isole intorno circondano la visuale come i denti di una balena, gli uccelli volano tutto intorno con versi del tutto diversi da quelli del bacino del Mediterraneo, e non potrebbe essere altrimenti visto l’ecosistema del tutto differente e di influenza sub-artico. Ci sono sterne polari,sule artiche e pulcinella di mare, che vedrò domani in gran numero in un’isola vicina.

con quella perfetta simbiosi tra vecchio e nuovo, fino ad arrivare al Kastellet con l’immancabile visita alla Sirenetta: quel che mi colpisce, al di là della folla di turisti orientali chiassosa e indisciplinata, è la visuale di una sorta di inceneritore giusto lungo la prospettiva.

con quella perfetta simbiosi tra vecchio e nuovo, fino ad arrivare al Kastellet con l’immancabile visita alla Sirenetta: quel che mi colpisce, al di là della folla di turisti orientali chiassosa e indisciplinata, è la visuale di una sorta di inceneritore giusto lungo la prospettiva.  Ma anche esso riesce ad inserirsi in quel connubio di antico e moderno cui è informata la città è paradossalmente non stona, anche perché è da supporre funzioni benissimo . È tempo di un ottimo “smorrenbrod”sul canale di Nyhavn

Ma anche esso riesce ad inserirsi in quel connubio di antico e moderno cui è informata la città è paradossalmente non stona, anche perché è da supporre funzioni benissimo . È tempo di un ottimo “smorrenbrod”sul canale di Nyhavn

E cosa c’è più a nord, in grado di offrire un ipotetico riparo dalle onde oceaniche e dai venti gelide a marinai alla deriva?

E cosa c’è più a nord, in grado di offrire un ipotetico riparo dalle onde oceaniche e dai venti gelide a marinai alla deriva?  Non molto, a guardare una carta geografica (che da quei tempi ad oggi non deve poi essere cambiata molto): Groenlandia, Islanda e…e poi ci sono questi aguzzi sassi lanciati in mezzo al mare, che a metterci molta buona volontà possono essere considerati pure un arcipelago e che costituiscono la meta del mio viaggio appena iniziato. Per voi che leggete, se ne avrete già intuito il nome vorrà dire allora che siete dei fenomeni in geografia e/o dei fanatici del calcio, giacché la rappresentativa nazionale di questo micropaese concorre sempre alle qualificazioni europee con risultati talmente risibili da suscitare solo simpatia e curiosità.

Non molto, a guardare una carta geografica (che da quei tempi ad oggi non deve poi essere cambiata molto): Groenlandia, Islanda e…e poi ci sono questi aguzzi sassi lanciati in mezzo al mare, che a metterci molta buona volontà possono essere considerati pure un arcipelago e che costituiscono la meta del mio viaggio appena iniziato. Per voi che leggete, se ne avrete già intuito il nome vorrà dire allora che siete dei fenomeni in geografia e/o dei fanatici del calcio, giacché la rappresentativa nazionale di questo micropaese concorre sempre alle qualificazioni europee con risultati talmente risibili da suscitare solo simpatia e curiosità.

Figuriamoci che la capitale delle Far Oer, che conta non più di 4000 anime in verità, è intitolata a Thor, Thorshavn, che significa appunto il porto di Thor, perché pare che da queste parti il biondone col martello sia passato spesso nelle sue peripezie da Ulisse dei mari del nord. A proposito di Odissea, qui alle Far Oer abita anche il mito delle Kopakonan, le donne dalle sembianze di sirene note più a sud sulle coste scozzesi e irlandesi anche col nome di Selkie.

Figuriamoci che la capitale delle Far Oer, che conta non più di 4000 anime in verità, è intitolata a Thor, Thorshavn, che significa appunto il porto di Thor, perché pare che da queste parti il biondone col martello sia passato spesso nelle sue peripezie da Ulisse dei mari del nord. A proposito di Odissea, qui alle Far Oer abita anche il mito delle Kopakonan, le donne dalle sembianze di sirene note più a sud sulle coste scozzesi e irlandesi anche col nome di Selkie.  Ma soprattutto, avuto riguardo ai luoghi e alle descrizioni, da queste parti pare che sia avvenuto il Ginnugagap, il “Big Bang” primordiale della mitologia norrena da cui nasce il primo essere vivente, Ymir: un nome che significa “mormorio” o forse “doppio”.

Ma soprattutto, avuto riguardo ai luoghi e alle descrizioni, da queste parti pare che sia avvenuto il Ginnugagap, il “Big Bang” primordiale della mitologia norrena da cui nasce il primo essere vivente, Ymir: un nome che significa “mormorio” o forse “doppio”.  Durante un suo sonno nascono da una sua ascella due figli, che accoppiandosi poi incestuosamente danno luogo alle razze dei Ymbrusar, giganti delle nebbie e delle brume, e dei Ayutamana giganti del fuoco, che si combattono incendiando con lava e disseminando di bruma una terra perennemente avvolta tra le nebbie. Quando Odino, padre di Thor, uccide Ymir e la sua turoe discendenza incestuosa, il mare si colora di sangue e resta tale per tre settimane, ma chi beve quel sangue darà alla luce una nuova progenie che ripopolerà quelle terre ostili……

Durante un suo sonno nascono da una sua ascella due figli, che accoppiandosi poi incestuosamente danno luogo alle razze dei Ymbrusar, giganti delle nebbie e delle brume, e dei Ayutamana giganti del fuoco, che si combattono incendiando con lava e disseminando di bruma una terra perennemente avvolta tra le nebbie. Quando Odino, padre di Thor, uccide Ymir e la sua turoe discendenza incestuosa, il mare si colora di sangue e resta tale per tre settimane, ma chi beve quel sangue darà alla luce una nuova progenie che ripopolerà quelle terre ostili…… Ogni dato coincide: le Isole Far Oer sono la terra dove nascono i giganti.

Ogni dato coincide: le Isole Far Oer sono la terra dove nascono i giganti.

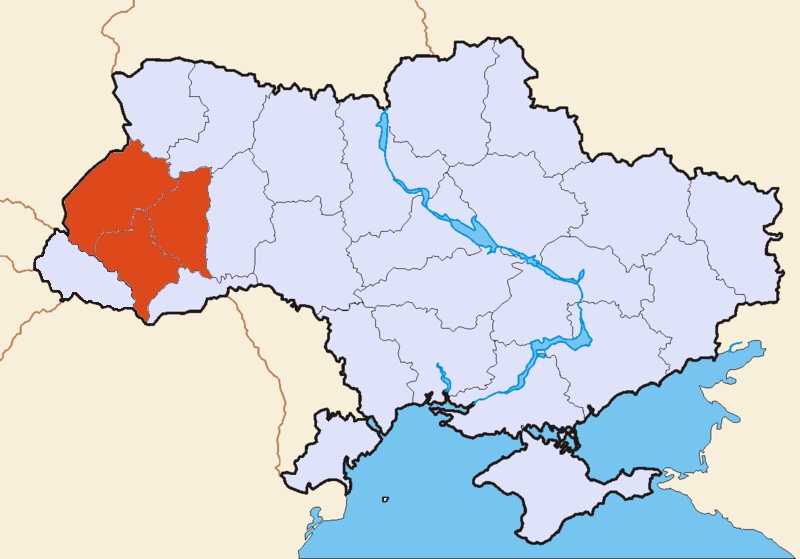

Esiste una regione dal nome analogo anche nel nord della Spagna (dove tra l’altro conto di andare a breve) ma qui siamo in Ucraina, nella zona lungo il confine nord-occidentale con Polonia e Bielorussia. La Galizia è molto più che una suddivisione amministrativa ed è qualcosa di ulteriore anche rispetto ad una semplice regione: è una micro-nazione dall’identità assai accentuata e confortata dalla storia, nel senso che per lungo tratti è stato un regno indipendente e solo in un passato assai recente annessa all’Urss e poi all’Ucraina. Quello galiziano era un regno che conobbe la sua massima prosperità nel medioevo, talmente florido da riuscire nell’impresa, sconosciuta a tutti i territori circostanti, di riuscire a respingere l’invasione mongola. Ma minor fortuna ebbero i galiziani contro un altro invasore, il vicino regno di Polonia che intorno al 500 riuscì ad annettere questa regione. Ma ben presto la Galizia insorse e recuperó la sua indipendenza, in un’ epica assai celebrata nella letteratura e nei monumenti locai.

Esiste una regione dal nome analogo anche nel nord della Spagna (dove tra l’altro conto di andare a breve) ma qui siamo in Ucraina, nella zona lungo il confine nord-occidentale con Polonia e Bielorussia. La Galizia è molto più che una suddivisione amministrativa ed è qualcosa di ulteriore anche rispetto ad una semplice regione: è una micro-nazione dall’identità assai accentuata e confortata dalla storia, nel senso che per lungo tratti è stato un regno indipendente e solo in un passato assai recente annessa all’Urss e poi all’Ucraina. Quello galiziano era un regno che conobbe la sua massima prosperità nel medioevo, talmente florido da riuscire nell’impresa, sconosciuta a tutti i territori circostanti, di riuscire a respingere l’invasione mongola. Ma minor fortuna ebbero i galiziani contro un altro invasore, il vicino regno di Polonia che intorno al 500 riuscì ad annettere questa regione. Ma ben presto la Galizia insorse e recuperó la sua indipendenza, in un’ epica assai celebrata nella letteratura e nei monumenti locai.  Fu parte poi dell’impero asburgico e meta assai amata dall’imperatore Francesco Giuseppe, che sovente si recava a Leopoli anche per gustare il suo piatto preferito, una sorta di bollito di vitello cotto in due diferenti zuppe, una al sedano e un’altra speziata con cipolla. La mia opinione su sta zuppa Francesco Giuseppe? Fa schifo al kaiser, è proprio il caso di dirlo. Ad ogni modo Leopoli conobbe sotto la casa di Asburgo un nuovo fulgore e a quell’epoca risalgono gran parte dei bellissimi palazzi di cui è adornata, in numero esponenziale, la città.

Fu parte poi dell’impero asburgico e meta assai amata dall’imperatore Francesco Giuseppe, che sovente si recava a Leopoli anche per gustare il suo piatto preferito, una sorta di bollito di vitello cotto in due diferenti zuppe, una al sedano e un’altra speziata con cipolla. La mia opinione su sta zuppa Francesco Giuseppe? Fa schifo al kaiser, è proprio il caso di dirlo. Ad ogni modo Leopoli conobbe sotto la casa di Asburgo un nuovo fulgore e a quell’epoca risalgono gran parte dei bellissimi palazzi di cui è adornata, in numero esponenziale, la città.  Alla dissoluzione dell’Impero Austro-ungarico, la Galizia conosce vicende alterne, finendo prima di nuovo entro i confini polacchi, poi andando incontro ad un’effimera indipendenza ed essendo poi occupata dalla Germania nazista, che impose qui un regime collaborazionista assai feroce

Alla dissoluzione dell’Impero Austro-ungarico, la Galizia conosce vicende alterne, finendo prima di nuovo entro i confini polacchi, poi andando incontro ad un’effimera indipendenza ed essendo poi occupata dalla Germania nazista, che impose qui un regime collaborazionista assai feroce  e guidato da un personaggio estremamente controverso, un certo Stefan Bandera la cui vita, al netto degli orrori di guerra di cui fu capace, potrebbe ispirare una Spy-story alla James Bond.

e guidato da un personaggio estremamente controverso, un certo Stefan Bandera la cui vita, al netto degli orrori di guerra di cui fu capace, potrebbe ispirare una Spy-story alla James Bond.  Con la caduta del nazismo, la Galizia viene fagocitata nell’Urss per giungere fino alla storia dei giorni nostri.

Con la caduta del nazismo, la Galizia viene fagocitata nell’Urss per giungere fino alla storia dei giorni nostri. fino a destinazione: una città sovietica di orribile impatto sulle prime, ma con un ben conservato centro storico medievale zeppo di imponenti chiese, e soprattutto un bellissimo castello.

fino a destinazione: una città sovietica di orribile impatto sulle prime, ma con un ben conservato centro storico medievale zeppo di imponenti chiese, e soprattutto un bellissimo castello.

Qui nel 1429 fu incoronato un sovrano lituano dal nome bizzarro, Vytauto, ed alla cerimonia furono invitati i sovrani di mezza Europa che diedero vita ad un memorabile banchetto che andò avanti per una settimana. Forse perciò, con una punta di ironia, quella assemblea fu ribattezzata la Dieta di Lutsk, che governó sull’area per qualche secolo, conferendo in effetti una certa influenza lituana alla città, che pare assai più nordica e algida rispetto alla non lontana Leopoli.

Qui nel 1429 fu incoronato un sovrano lituano dal nome bizzarro, Vytauto, ed alla cerimonia furono invitati i sovrani di mezza Europa che diedero vita ad un memorabile banchetto che andò avanti per una settimana. Forse perciò, con una punta di ironia, quella assemblea fu ribattezzata la Dieta di Lutsk, che governó sull’area per qualche secolo, conferendo in effetti una certa influenza lituana alla città, che pare assai più nordica e algida rispetto alla non lontana Leopoli.

A Sigismo’, a prossima vot’ cucino io…

A Sigismo’, a prossima vot’ cucino io…