Un esercizio mentale piuttosto ricorrente è quello di dirci come sia cambiato un posto quando vi facciamo ritorno : mai nessuna volta questa circostanza mi è sembrata più vera come nel caso di Siem Reap. Essa è la città di riferimento per chi voglia vivere l’incanto di una visita all’Angkor Wat, in Cambogia ovviamente. Ero stato qui una prima volta nel 2006, ben felice di poter visitare quella che è considerata a buona ragione una delle sette meraviglie del mondo; avevo finito per apprezzare molto anche la cittadina di Siem Reap, un paesino allora in via di edificazione dove si affacciavano i primi turisti dopo gli anni burrascosi e le tragedie della guerra civile. Si notavano ancora tutti i segni della guerra e soprattutto della miseria, quella più nera, e di fianco stava prendendo piede un turismo bohémien anche se un po’ festaiolo e caciarone. Diciamo che il secondo aspetto ha prevalso e nettamente schiacciato il primo : dodici anni fa dormivano tutti o quasi in malandate guesthouse con acqua calda solo poche ore al giorno, mangiavamo in un unico ristorantino che offriva un delizioso pesce del lago avvolto in foglie di tamarindo ( è il piatto nazionale cambogiano chiamato Amok), rimbalzavamo tra due pub, il “Molly Malone”e l’ “Angkor What” sulle note di “Holiday in Cambodia” dei Dead Kennedys, colonna sonora della buonanotte e persino del risveglio tra i fumi delle tante birre locali. Ovunque un’atmosfera rilassata e quasi pionieristica. Oggi il Molly Malone, gestito da un australiano che aveva sposato una cambogiana, ha chiuso i battenti alla morte dello stesso; resiste l’Ankgor What? ma circondato da una miriade di nuovi bar e discoteche, tanto che esiste ormai un intero nuovo quartiere consacrato ai divertimenti notturni dall’inequivocabile nome di Pub Street, ove i tanti club si producono in una gara sonora a chi spara più a palla la musica più tamarra sul mercato, in una profanazione acustica che rende impossible in un’area di due-tre isolati anche chiedere al tuo vicino che ore sono.  Per non parlare di alberghi e ristoranti: il delizioso Amok è diventato una sorta di catena di ristorazione dove il pesce del lago Tonle Sap avvolto nel tamarindo ha la stessa freschezza di un cheeseburger da Macdonald, ovunque poi albergoni e resort per ogni tasca ed esigenza. Quasi inevitabile che finisca così, vista la massa di gente interessata a visitare una meraviglia come l’Angkor What e sta comunque da aggiungere che Siem Reap ha saputo reinventarsi come capitale turistica della intera area, pur sacrificando la sua vecchia aurea da posto hippie sull’altare del marketing turistico e degli enormi profitti. Detto questo, forse possiamo passare oltre un posto che a molto di voi dirà poco o nulla come Siem Reap e guardare al motivo prevalente di una visita in questa parte di mondo ovvero l’Angkor Wat.

Per non parlare di alberghi e ristoranti: il delizioso Amok è diventato una sorta di catena di ristorazione dove il pesce del lago Tonle Sap avvolto nel tamarindo ha la stessa freschezza di un cheeseburger da Macdonald, ovunque poi albergoni e resort per ogni tasca ed esigenza. Quasi inevitabile che finisca così, vista la massa di gente interessata a visitare una meraviglia come l’Angkor What e sta comunque da aggiungere che Siem Reap ha saputo reinventarsi come capitale turistica della intera area, pur sacrificando la sua vecchia aurea da posto hippie sull’altare del marketing turistico e degli enormi profitti. Detto questo, forse possiamo passare oltre un posto che a molto di voi dirà poco o nulla come Siem Reap e guardare al motivo prevalente di una visita in questa parte di mondo ovvero l’Angkor Wat.  Che dire mai di un posto del genere? Non saprei neanche da come cominciare. Diciamo che non vi è foto, video o altro strumento di riproduzione tecnologica che ne può rendere la magnificenza o la bellezza. Si tratta del sito archeologico più vasto al mondo, esteso per decine di km quadrati, una delle edificazioni più ispirate che la mente umana abbia mai concepito.

Che dire mai di un posto del genere? Non saprei neanche da come cominciare. Diciamo che non vi è foto, video o altro strumento di riproduzione tecnologica che ne può rendere la magnificenza o la bellezza. Si tratta del sito archeologico più vasto al mondo, esteso per decine di km quadrati, una delle edificazioni più ispirate che la mente umana abbia mai concepito.

È qualcosa che riesce a unire le proporzioni epiche della Grande Muraglia cinese, la raffinatezza e la cura dei particolari del Taj Mahal ed il simbolismo e la simmetria delle piramidi egizie e Maya.

I re Khmer letteralmente fecero a gara nel costruire ognuno un proprio tempio (ma è riduttivo definirli templi) al fine di ricreare una rappresentazione del Monte Meru, l’Olimpo dell’hindusmo. La magnificenza di una tale edificazione è qualcosa in grado di incenerire ipso facto la convinzione, tanto miope quanto radicata in noi europei, di vedere nell’Occidente il faro eterno della cultura dell’intero pianeta, di essere i depositari di un sapere dominante urbis te orbis rispetto al quale le altre culture assumerebbero una valenza solo periferica e marginale.  La denominazione “Angkor Wat”, con cui è universalmente conosciuta è tra l’altro riferibile in verità solo ad uno, il più maestoso degli oltre 4.500 (si, proprio così quattromilacinquecento) templi qui edificati, alcuni dei quali ammantati in una fitta giungla che ne finisce per amplificare la bellezza

La denominazione “Angkor Wat”, con cui è universalmente conosciuta è tra l’altro riferibile in verità solo ad uno, il più maestoso degli oltre 4.500 (si, proprio così quattromilacinquecento) templi qui edificati, alcuni dei quali ammantati in una fitta giungla che ne finisce per amplificare la bellezza

Non sono da meno siti come il Bayon, il Prae Palilay e il Baphuon, con riferimento forse al clima caldo umido che diviene torrido nelle ore più calde. Il sito è perennemente invaso da masse sciamanti di turisti, a molti dei quali nessuno pare aver mai spiegato che un sito archeologico andrebbe visitato in silenzio senza schiamazzi e suonerie dei cellulari a volumi da discoteca di Ibiza.  Tanta bellezza finisce per disorientare e almeno a me è capitato di cercare una via di interpretazione nella visita più lateral, che partisse dai dettagli per salire alle stelle, come ad esempio l’osservazione dei centinaia di migliaia di bassorilievi (ancora una volta il numero non è foriero di alcuna esagerazione) che ricostruiscono le vicende della storia khmer e dell’ascesa dei loro re, su tutti Javavarman II, nome che gli appassionati di cacce al tesoro palillesche faranno bene a ricordare….

Tanta bellezza finisce per disorientare e almeno a me è capitato di cercare una via di interpretazione nella visita più lateral, che partisse dai dettagli per salire alle stelle, come ad esempio l’osservazione dei centinaia di migliaia di bassorilievi (ancora una volta il numero non è foriero di alcuna esagerazione) che ricostruiscono le vicende della storia khmer e dell’ascesa dei loro re, su tutti Javavarman II, nome che gli appassionati di cacce al tesoro palillesche faranno bene a ricordare….

Angkor Wat significa letteralmente “il tempio che diviene città”, una città celeste dove agli umani è concesso di incontrare gli dei e viverne la grandezza. In conclusione mi sento di ricavarne proprio questa ultima certezza: a chiunque visiti questa immensa “Città celeste” è dato di vivere e respirare la grandezza degli Dei, a prescindere da quale cultura o zona di mondo si provenga. Non credo sia ancora nato un essere umano che non rimanga dinanzi a questi templi dominato da una avvolgente e quasi impotente sensazione di stupore.  Personalmente non riesco a credere, come altre religioni fanno, che noi umani siamo destinati a reincarnarci in altre essenze e a vivere altre vite; per quanto mi riguarda ci è stata data solo una vita: non fatela trascorrere senza aver mai visto l’Angkor Wat

Personalmente non riesco a credere, come altre religioni fanno, che noi umani siamo destinati a reincarnarci in altre essenze e a vivere altre vite; per quanto mi riguarda ci è stata data solo una vita: non fatela trascorrere senza aver mai visto l’Angkor Wat

una città galleggiante che porta in qualche modo le stigmate del progresso nei suoi aspetti deteriori, ad esempio l’inquinamento presente in quintali di plastica galleggiante e un’acqua putrida in cui incredibilmente i locali si lavano e fanno il bagno. La successiva fase di navigazione si apre ad uno scenario diverso, più tipicamente fluviale su ampi canali, siamo ormai sul lago Tonle Sap, culla della civiltà khmer, pietra angolare liquida di questa cultura che da queste acque seppe ricavare prosperità e fulgore. Proprio sulla parete d’entrata dell’Angkor Wat è scolpito un lunghissimo bassorilievo che narra di una battaglia cruciale tra i khmer e i loro eterni rivali Cham (gli attuali vietnamiti) con esito favorevole ai primi

una città galleggiante che porta in qualche modo le stigmate del progresso nei suoi aspetti deteriori, ad esempio l’inquinamento presente in quintali di plastica galleggiante e un’acqua putrida in cui incredibilmente i locali si lavano e fanno il bagno. La successiva fase di navigazione si apre ad uno scenario diverso, più tipicamente fluviale su ampi canali, siamo ormai sul lago Tonle Sap, culla della civiltà khmer, pietra angolare liquida di questa cultura che da queste acque seppe ricavare prosperità e fulgore. Proprio sulla parete d’entrata dell’Angkor Wat è scolpito un lunghissimo bassorilievo che narra di una battaglia cruciale tra i khmer e i loro eterni rivali Cham (gli attuali vietnamiti) con esito favorevole ai primi  ma di questo parleremo semmai domani. Schivato che è il rischio dei rami fendenti, sul battello possiamo rilassarci e salire sul tetto panoramico

ma di questo parleremo semmai domani. Schivato che è il rischio dei rami fendenti, sul battello possiamo rilassarci e salire sul tetto panoramico  ci resta ancora tempo per l’attraversamento della palude in cui ha sede la eccezionale riserva avio-faunistica del Prek Toal

ci resta ancora tempo per l’attraversamento della palude in cui ha sede la eccezionale riserva avio-faunistica del Prek Toal un paesaggio forse un po’ spettrale ma davvero un paradiso per gli appassionati di birdwatching che qui possono avvistare specie ormai quasi estinte come il mitologico Ibis gigante o l’avvoltoio testarossa. Giungiamo a destinazione dopo circa 9 ore, in un ennesimo villaggio galleggiante alle porte di Siem Reap, la capitale turistica della Cambogia per la sua vicinanza ai templi dell’Angkor Wat. Un bellissimo viaggio in battello, e domani si visita una delle sette meraviglie del mondo, l’Angkor Wat. Non male, direi

un paesaggio forse un po’ spettrale ma davvero un paradiso per gli appassionati di birdwatching che qui possono avvistare specie ormai quasi estinte come il mitologico Ibis gigante o l’avvoltoio testarossa. Giungiamo a destinazione dopo circa 9 ore, in un ennesimo villaggio galleggiante alle porte di Siem Reap, la capitale turistica della Cambogia per la sua vicinanza ai templi dell’Angkor Wat. Un bellissimo viaggio in battello, e domani si visita una delle sette meraviglie del mondo, l’Angkor Wat. Non male, direi

, dove avviene un incontro sorprendente: mentre mi intrattengo con delle trote che mi ricordavano le caprette di Villa jovis nel loro aver maturato una abitudine alla presenza umana e nell’attendere da essa offerte di cibo, appare proprio sotto lo scoglio sul quale sono appollaiato una tartaruga di fiume di dimensioni considerevoli

, dove avviene un incontro sorprendente: mentre mi intrattengo con delle trote che mi ricordavano le caprette di Villa jovis nel loro aver maturato una abitudine alla presenza umana e nell’attendere da essa offerte di cibo, appare proprio sotto lo scoglio sul quale sono appollaiato una tartaruga di fiume di dimensioni considerevoli

e nel cui “sagrato” è possibile anche nuotare, se avete lo stomaco di attraversare prima la corrente attaccati ad una malferma corda nei pressi di una rapida e inerpicarvi poi su una roccia scivolosissima.

e nel cui “sagrato” è possibile anche nuotare, se avete lo stomaco di attraversare prima la corrente attaccati ad una malferma corda nei pressi di una rapida e inerpicarvi poi su una roccia scivolosissima.  Ovviamente non riesco a resistere proprio alla tentazione…..

Ovviamente non riesco a resistere proprio alla tentazione….. La corrente e certi “colli di mare” belli grossi ci si mettono di impegno a guastarmi la festa ma alla fine approdo, sentendomi un po’ come il mitico Gennarino Carunchio in ” Travolti da un insolito destino…etc” alla ricerca della sua Mariangela Melato “bottana industriale “.

La corrente e certi “colli di mare” belli grossi ci si mettono di impegno a guastarmi la festa ma alla fine approdo, sentendomi un po’ come il mitico Gennarino Carunchio in ” Travolti da un insolito destino…etc” alla ricerca della sua Mariangela Melato “bottana industriale “.  Scherzi a parte, il paesaggio è davvero paradisiaco

Scherzi a parte, il paesaggio è davvero paradisiaco

In pratica la presenza dell’uomo a Koh Chang è avviluppata tutta intorno ad una bizzarra strada che corre lungo tutti il perimetro dell’isola, tra balze e dossi più simili a quelli di montagne russe al luna park che a quelli di una via di collegamento. L’intero territorio dell’isola è parco naturale, la cui attrattiva principale è offerta dalle tante cascate da cui sgorga la tanta acqua che cade dal cielo; ad ogni modo la mano umana ha fatto sentire la sua presenza anche qui, con tanti resort di recente edificazione che spesso monopolizzano in maniera brutale le tante spiagge dell’isola. Il turismo di massa in ogni caso è a Koh Chang scongiurato per via delle già citate frequentissime piogge di , che la rendono un posto ostile ai fanatici della tintarella.

In pratica la presenza dell’uomo a Koh Chang è avviluppata tutta intorno ad una bizzarra strada che corre lungo tutti il perimetro dell’isola, tra balze e dossi più simili a quelli di montagne russe al luna park che a quelli di una via di collegamento. L’intero territorio dell’isola è parco naturale, la cui attrattiva principale è offerta dalle tante cascate da cui sgorga la tanta acqua che cade dal cielo; ad ogni modo la mano umana ha fatto sentire la sua presenza anche qui, con tanti resort di recente edificazione che spesso monopolizzano in maniera brutale le tante spiagge dell’isola. Il turismo di massa in ogni caso è a Koh Chang scongiurato per via delle già citate frequentissime piogge di , che la rendono un posto ostile ai fanatici della tintarella. La scelta si rivela azzeccata : è il posto più suggestivo dell’isola ma, rimanga tra noi, all’arrivo lascio perdere gli hippie e vengo rapito da un resort ubicato dietro una collina, ove la strada precipita su una spiaggia incantata di fronte a diversi isolotti.

La scelta si rivela azzeccata : è il posto più suggestivo dell’isola ma, rimanga tra noi, all’arrivo lascio perdere gli hippie e vengo rapito da un resort ubicato dietro una collina, ove la strada precipita su una spiaggia incantata di fronte a diversi isolotti.

a ben vedere la stessa linea di marea funge da linea di trincea tra due eserciti che si combattono, quello dei granchi è quello delle formiche. Ma alzando gli occhi lo spettacolo è tutto davanti a te con il mare verdognolo che sembra baciarti, i cormorani intenti in una perigliosa pesca, gli isolotti sullo sfondo e poi palme, mangrovie, camelie in fiore alle spalle. E allora non resta che intonare ancora Battiato (vediamo chi becca le due citazioni): “🎶mare mare mare, voglio annegareee 🎶 , portami lontano a naufragareee 🎶 🎶 ”

a ben vedere la stessa linea di marea funge da linea di trincea tra due eserciti che si combattono, quello dei granchi è quello delle formiche. Ma alzando gli occhi lo spettacolo è tutto davanti a te con il mare verdognolo che sembra baciarti, i cormorani intenti in una perigliosa pesca, gli isolotti sullo sfondo e poi palme, mangrovie, camelie in fiore alle spalle. E allora non resta che intonare ancora Battiato (vediamo chi becca le due citazioni): “🎶mare mare mare, voglio annegareee 🎶 , portami lontano a naufragareee 🎶 🎶 ”

un centinaio di km a sud di Bangkok lungo la costa orientale del paese, quella che degrada verso le pianure alluvionali del Mekong e verso la Cambogia e il Vietnam. Parlare di pianure alluvionali o quel che sia di qualsivoglia elemento naturistico, montagne, fiumi etc, è a Pattaya del tutto ultroneo e superfluo, giacche si distinguono ivi due unici elementi: cemento e asfalto, amalgamati da un’atmosfera talmente pregna di smog che vi sembrerà dopo una mezz’oretta di aver limonato con la marmitta di un camion. Figurarsi che persino la Lonely Planet , che in un ecumenismo sospinto da motivazioni commerciali riesce a trovare di qualche interesse urbanistico persino luoghi come il Centro direzionale di Napoli o la casa di un topo, a proposito di Pattaya esordisce così: “se siete diretti a Pattaya con l’intenzione di risiedere in un tranquillo resort adagiato su una placida spiaggia tropicale, fate immediatamente inversione a U e allontanatevi il più possibile”. Il motivo che spinge una fetta di umanità a scegliere Pattaya come destinazione per le proprie vacanze è presto detto: il mestiere più antico del mondo, che qui si produce in un’offerta ampia e diversificata più del menu a tendina delle categories di un sito porno. A fianco, è possibile qui esercitarsi in una vasta gamma di activities pescate tra le più sgraziate e tamarre che gusto umano possa conoscere : si può giocare alla guerra finta con armi automatiche e mitragliatori giocattolo, visitare uno zoo dove stanno stipate in mangiatoie rarissime tigri siberiane in via d’estinzione, assistere a match di mixed martial arts (dove è mai l’arte?) tra strani ircocervi in perizoma, offrire prebende di cibo vivo a squali in gabbia e molte altre. A dire il vero sembra sia in atto una riconversione turistica del luogo per tramutarlo da market della prostituzione a polo di attrattiva di grossi centri commerciali….wow. In sintonia con il main stream “pattayense”, mi scelgo un bell’albergone tamarro di quelli che a centinaia affollano il lungomare, tale hotel Grand Palazzo, che potrà forse vantare la pregiata consulenza architettonica di Genny Savastano per lo stile sobrio ed eseenziale nonché per questi eleganti scaloni in finto marmo che con moltissima fantasia potrebbero ricordare le prospettive vanvitelliane di qualche palazzo reale italiano

un centinaio di km a sud di Bangkok lungo la costa orientale del paese, quella che degrada verso le pianure alluvionali del Mekong e verso la Cambogia e il Vietnam. Parlare di pianure alluvionali o quel che sia di qualsivoglia elemento naturistico, montagne, fiumi etc, è a Pattaya del tutto ultroneo e superfluo, giacche si distinguono ivi due unici elementi: cemento e asfalto, amalgamati da un’atmosfera talmente pregna di smog che vi sembrerà dopo una mezz’oretta di aver limonato con la marmitta di un camion. Figurarsi che persino la Lonely Planet , che in un ecumenismo sospinto da motivazioni commerciali riesce a trovare di qualche interesse urbanistico persino luoghi come il Centro direzionale di Napoli o la casa di un topo, a proposito di Pattaya esordisce così: “se siete diretti a Pattaya con l’intenzione di risiedere in un tranquillo resort adagiato su una placida spiaggia tropicale, fate immediatamente inversione a U e allontanatevi il più possibile”. Il motivo che spinge una fetta di umanità a scegliere Pattaya come destinazione per le proprie vacanze è presto detto: il mestiere più antico del mondo, che qui si produce in un’offerta ampia e diversificata più del menu a tendina delle categories di un sito porno. A fianco, è possibile qui esercitarsi in una vasta gamma di activities pescate tra le più sgraziate e tamarre che gusto umano possa conoscere : si può giocare alla guerra finta con armi automatiche e mitragliatori giocattolo, visitare uno zoo dove stanno stipate in mangiatoie rarissime tigri siberiane in via d’estinzione, assistere a match di mixed martial arts (dove è mai l’arte?) tra strani ircocervi in perizoma, offrire prebende di cibo vivo a squali in gabbia e molte altre. A dire il vero sembra sia in atto una riconversione turistica del luogo per tramutarlo da market della prostituzione a polo di attrattiva di grossi centri commerciali….wow. In sintonia con il main stream “pattayense”, mi scelgo un bell’albergone tamarro di quelli che a centinaia affollano il lungomare, tale hotel Grand Palazzo, che potrà forse vantare la pregiata consulenza architettonica di Genny Savastano per lo stile sobrio ed eseenziale nonché per questi eleganti scaloni in finto marmo che con moltissima fantasia potrebbero ricordare le prospettive vanvitelliane di qualche palazzo reale italiano  Resta pure da dire che la suite, pur non eccellendo in vista sulle perenni cantieri in costruzione, ha dimensioni tali da permettere agli occupanti una partita a bocce mentre il letto è talmente grande da risultare idoneo ad un saggio ginnico con il proprio partner

Resta pure da dire che la suite, pur non eccellendo in vista sulle perenni cantieri in costruzione, ha dimensioni tali da permettere agli occupanti una partita a bocce mentre il letto è talmente grande da risultare idoneo ad un saggio ginnico con il proprio partner  e se non ne si ha uno, a fianco al ricevitore telefonico è allegata una rubrica corredata di foto anch’essa aggiornata più del già citato menu di Pornohub. È tutto qui talmente appiattito e finalizzato alla prostituzione che persino la più scontata e frequente delle domande che un ospite pone ai portieri di un albergo, quale ristorante tipico consiglierebbero per una buona cena, ha come risultato quello di lasciare gli addetti alla reception interdetti e muti, come se il cibo fosse una mera attività di sostentamento a mo’di animali da batteria indirizzati alla riproduzione. Nondimeno la sera mi pongo con animo aperto all’osservazione della enorme folla che riempie la sequela infinita di locali e go go club: atteso il peccato originario, vi sono poi mille ragioni che spingono persone da ogni angolo del globo a scegliere un posto del genere. Sorseggiando una birra, con un karaoke infernale in sottofondo, contemplo una turba composita di turisti di sesso esclusivamente maschile lanciarsi ardimentosi su ammiccanti ragazze: ci vedo l’impiegato inglese in pensione che ha lavorato una vita onestamente in banca o in un ministero e ora è costretto a pagare dissanguanti alimenti alla ex moglie ed ai figli che ingrassano davanti ad una PlayStation, il medio orientale che al suo paese ha avuto in moglie una castigata donna ricoperta di veli fino alle caviglia (qui la comprensione con tutta l buona volontà è assai minore) o il ragazzo occidentale nato di aspetto assai poco gradevole e magari di scarso reddito, a cui risulta estremamente difficile invitare al suo paese una ragazza carina a cena o a bere un drink. Mah, sono tutte considerazioni che lasciano il tempo che trovano .

e se non ne si ha uno, a fianco al ricevitore telefonico è allegata una rubrica corredata di foto anch’essa aggiornata più del già citato menu di Pornohub. È tutto qui talmente appiattito e finalizzato alla prostituzione che persino la più scontata e frequente delle domande che un ospite pone ai portieri di un albergo, quale ristorante tipico consiglierebbero per una buona cena, ha come risultato quello di lasciare gli addetti alla reception interdetti e muti, come se il cibo fosse una mera attività di sostentamento a mo’di animali da batteria indirizzati alla riproduzione. Nondimeno la sera mi pongo con animo aperto all’osservazione della enorme folla che riempie la sequela infinita di locali e go go club: atteso il peccato originario, vi sono poi mille ragioni che spingono persone da ogni angolo del globo a scegliere un posto del genere. Sorseggiando una birra, con un karaoke infernale in sottofondo, contemplo una turba composita di turisti di sesso esclusivamente maschile lanciarsi ardimentosi su ammiccanti ragazze: ci vedo l’impiegato inglese in pensione che ha lavorato una vita onestamente in banca o in un ministero e ora è costretto a pagare dissanguanti alimenti alla ex moglie ed ai figli che ingrassano davanti ad una PlayStation, il medio orientale che al suo paese ha avuto in moglie una castigata donna ricoperta di veli fino alle caviglia (qui la comprensione con tutta l buona volontà è assai minore) o il ragazzo occidentale nato di aspetto assai poco gradevole e magari di scarso reddito, a cui risulta estremamente difficile invitare al suo paese una ragazza carina a cena o a bere un drink. Mah, sono tutte considerazioni che lasciano il tempo che trovano . nella baia di fronte Pattaya so che sorge un’isoletta ammantata di verde e belle spiagge solitarie; ci sta anche un tempio, ed una signora che cucina il miglior riso fritto della Thailandia.

nella baia di fronte Pattaya so che sorge un’isoletta ammantata di verde e belle spiagge solitarie; ci sta anche un tempio, ed una signora che cucina il miglior riso fritto della Thailandia.  È un luogo assai più appartato e difficile a concepirsi attesa la vicinanza a Pattaya. Ci metto un po’ a identificarlo sulla mappa ma poi risolvo l’enigma e mi reco a Koh Larn

È un luogo assai più appartato e difficile a concepirsi attesa la vicinanza a Pattaya. Ci metto un po’ a identificarlo sulla mappa ma poi risolvo l’enigma e mi reco a Koh Larn è un luogo ove riporto a casa gli affetti di una persona a me estremamente cara, che amava restare qui a contemplare il mare. In un certo qual modo son venuto qui a far si che ciò succeda ancora, ma sono cose che tengo per me

è un luogo ove riporto a casa gli affetti di una persona a me estremamente cara, che amava restare qui a contemplare il mare. In un certo qual modo son venuto qui a far si che ciò succeda ancora, ma sono cose che tengo per me

La platea umana stipata entro la carlinga di questo quadrimotore della Thai Airways non è di quelle che troveresti ad un seminario sul flusso di coscienza di Joyce o ad un vernissage sulle avanguardie russe, ma assai più probabilmente in qualche postribolo di Patong o su qualche ex paradiso tropicale “abbellito” da sale Bingo e grattacieli in vetrocemento con le fondamenta impiantate a mare o meglio ancora direttamente sulla barriera corallina, così che si possa fare snorkeling e dare una controllatina al locale caldaie contemporaneamente, l’utile e il dilettevole in estrema sintesi. Niente di così terribile ad ogni modo, purché non mi salti in testa di parlare di robe come Salvini, che qualcosa mi dice qua a bordo sia un idolo incontrastato, ma meglio lasciarsi alle spalle certe miserie quando si vola così lontano. Proprio in questo momento, a metà percorso di volo grossomodo, stiamo sorvolando una terra che nelle mie bizzarrie sogno di visitare, il Turkmenistan: riconosco dal finestrino le luci della capitale Ashgabat, che significa “.regno di luce” ed dicono sia una sorta di allucinata Las Vegas asiatica nel bel mezzo del nulla, e più avanti quelle di una città chiamata Mary e fondata da Alessandro Magno. Ma il pezzo da novanta che mi tiene incatenato al finestrino sarebbe quello di riconoscere da qua su un luogo chiamato ” Hell’s Gate”, la Porta dell’inferno insomma, un gigantesco cratere residuo di una miniera di gas che sprofonda per kilometri nella terra: un bel giorno si incendió per mano dell’uomo e nessuno sa più spegnerlo.

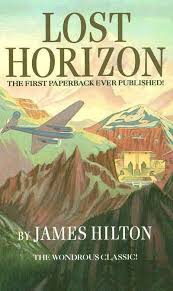

La platea umana stipata entro la carlinga di questo quadrimotore della Thai Airways non è di quelle che troveresti ad un seminario sul flusso di coscienza di Joyce o ad un vernissage sulle avanguardie russe, ma assai più probabilmente in qualche postribolo di Patong o su qualche ex paradiso tropicale “abbellito” da sale Bingo e grattacieli in vetrocemento con le fondamenta impiantate a mare o meglio ancora direttamente sulla barriera corallina, così che si possa fare snorkeling e dare una controllatina al locale caldaie contemporaneamente, l’utile e il dilettevole in estrema sintesi. Niente di così terribile ad ogni modo, purché non mi salti in testa di parlare di robe come Salvini, che qualcosa mi dice qua a bordo sia un idolo incontrastato, ma meglio lasciarsi alle spalle certe miserie quando si vola così lontano. Proprio in questo momento, a metà percorso di volo grossomodo, stiamo sorvolando una terra che nelle mie bizzarrie sogno di visitare, il Turkmenistan: riconosco dal finestrino le luci della capitale Ashgabat, che significa “.regno di luce” ed dicono sia una sorta di allucinata Las Vegas asiatica nel bel mezzo del nulla, e più avanti quelle di una città chiamata Mary e fondata da Alessandro Magno. Ma il pezzo da novanta che mi tiene incatenato al finestrino sarebbe quello di riconoscere da qua su un luogo chiamato ” Hell’s Gate”, la Porta dell’inferno insomma, un gigantesco cratere residuo di una miniera di gas che sprofonda per kilometri nella terra: un bel giorno si incendió per mano dell’uomo e nessuno sa più spegnerlo.  Prima o poi ci andrò. Piuttosto però direi che se mi metto a descrivere pure i posti che vedo dal finestrino dell’aereo qua facciamo notte e allora torniamo a quello che è il programma di viaggio, che già di suo è bello corposo. Dunque domattina atterro a Bangkok ma vado subito via verso un luogo che riassume forse il peggio di tutto ciò che la Thailandia possa offrire, un postaccio chiamato Pattaya, ma da lì devo prendere un battello per raggiungere un’isola assai bella situata poco più a sud, di cui so poche e molte cose insieme. Non so ad esempio quale sia il nome dell’isola , ma so invece di una spiaggia sovrastata da una collina, su cui dovrebbe stare un tempio e persino signora a detta di qualcuno la cuoca più brava di tutta la Thailandia. Dopo aver organizzato una quarantina abbondante di cacce al tesoro a Capri, mi tocca dunque ora di risolverne una in un’isola thailandese, sfida accettata! Il tesoro però qui non devo trovarlo, ma semmai in qualche modo perderlo…..ma sono cose personali. Ad ogni modo proseguendo, credo che scenderò la costa orientale fino ad una delle poche mete non ancora squarciate dal turismo di massa in Thailandia, ovvero l’isola di Koh Chang, che in lingua locale significa “elefante” ed è un parco naturale. Sulla vicina terraferma raggiungerò poi la polverosa città interna di Chantaburi, dove avidi uomini di affari commerciano e contrabbandano pietre preziose e zaffiri: da qui non dovrebbe essere difficile varcare il confine con la Cambogia e proseguire in direzione della città coloniale di Battabang, dove al tramonto pare che da una grotta situata vicino ad un tempio milioni di pipistrelli saltino fuori ad oscurare il sole. La città è sede di un porto fluviale sul Mekong, da cui parte un romantico e lentissimo battello un tempo usato per il trasporto di bambù, che risale in un giorno circa il grande fiume e poi il lago Tonle Sap sino a Siem Reap, ove ha sede l’Ankwor Wat, una delle meraviglie della terra: una sorta di Pompei della cultura locale Khmer sepolta dalla giungla, templi e guglie che saltano fuori a centinaia tra le liane e le mangrovie. Risalendo ancora il Mekong in direzione est dovrò poi arrivare al confine con il Laos, paese da cui mi aspetto moltissimo, per varcare la frontiera in un punto in cui il Grande fiume si allarga fino a sembrare un mare e dare luogo ad uno scenario detto “le 4000 isole sul Mekong”: pare che diverse di queste siano abitate dalle ultime comunità di hippie, mentre tra le onde del fiume che sembra talmente un mare nuotano persino i delfini, quelli di acqua dolce e che sono di colore rosa. Proseguirò poi per una delle mete più belle di tutta l’Asia, la città religiosa e capitale spirituale del Laos Luang Prabang, un posto che dicono magnifico con cascate e decine di templi buddisti, da cui all’alba fuoriescono piccoli monaci in tunica arancione a chiedere l’elemosina in una appassionante processione. Da qui dovrò poi spingermi a est atttaverso il selvaggio altopiano del Bolaven e varcare da qualche parte nella giungla il confine col Vietnam, per raggiungere una regione di grotte carsiche e torrenti sotterranei di grande fascino, poi scendere nella storica cittadina di Hoi An e la sua gemella Hue, prima di risalire il Fiume dei Profumi alla ricerca del generale Kurz di Apocalypse now. Sará poi la volta delle risaie del nord e della magnifica Halong bay, prima di tuffarmi nella caotica capitale Hanoi e cercare di rimediare il visto (l’unica cosa che mi spaventa di tutto sto ambaradan: la burocrazia) per la successiva tappa: la Cina. Del gigantesco paese credo che ricaverò una sezione interna, lontano dalle infinite megalopoli della costa. Dovrei visitare la bella Guilin con quelle bizzarre montagne gialle specchiate sul lago, poi Fenshuan con le palafitte sul fiume ed una lontana località di montagna, dove i picchi assumono forme così strane e appuntati da essere stata la location del film Avatar . Forse riesco a passare pure da Xian dove risiede sottoterra l’esercito di terracotta a eterno presidio del suo imperatore morto, ma dovrò assai presto indirizzare la bussola verso il Sichuan dove vivono i panda e provare di montare su questo incredibile treno che si inerpica fino ai quasi 5000 metri del Tibet e della capitale Lhasa. Si , il Tibet, cosa dire prima di esserci stato non saprei. Mi limito a dire che non lontano da qui sorge quel luogo chiamato Shangri-la, il paradiso di cui si parla appunto nel libro “l’orizzonte perduto” che ricorre ancora dunque . Da qui in avanti la storia dovrebbe diventare un’avventura di quelle che ricorderò tutta la vita: proseguirò ora in direzione ovest, attraversando l’Himalalaya lungo l’unica valle che lo percorre da Est e Ovest, l’antico Regno di U: si chiama proprio così, Regno di U con una sola lettera. Alla fine dovrei arrivare dalle parti dello Xiinjang , la “nuova frontiera” regione annessa alla Cina da ultimo ma a maggioranza musulmana. In particolare qui sorge la mitica città di Kashgar, caravanserraglio già noto a Marco Polo. Più avanti, un torrido deserto evitato dalle rotte carovaniere e dallo stesso Marco Polo detto Taklimakan, letteralmente in lingua cinese “se entri, non esci”. Non vi sono strade, unico mezzo di locomozione possibile il cammello. Ad un certo punto, come per via di rarissime condizioni geografiche registrate solo qui , le sabbie del deserto cominceranno a confondersi con la neve perenne dei ghiacciai e una strada detta “Karakoroum Highway” dovrebbe saltar fuori….alla fine di essa pare ci sia un altro caravanserraglio propio al confine col Pakistan: a svariate migliaia di metri di quota, da questo punto ma solo in alcune giornate assai rare invero, appare all’orizzonte la vetta di un monte, il secondo per altitudine al mondo dopo l’Everest ma secondo alcuni criteri di misurazione persino più alto di qualche decina di metri: è quella la mia meta di arrivo, l’orizzonte perduto e nebuloso da ritrovare, il maledettissimo K2.

Prima o poi ci andrò. Piuttosto però direi che se mi metto a descrivere pure i posti che vedo dal finestrino dell’aereo qua facciamo notte e allora torniamo a quello che è il programma di viaggio, che già di suo è bello corposo. Dunque domattina atterro a Bangkok ma vado subito via verso un luogo che riassume forse il peggio di tutto ciò che la Thailandia possa offrire, un postaccio chiamato Pattaya, ma da lì devo prendere un battello per raggiungere un’isola assai bella situata poco più a sud, di cui so poche e molte cose insieme. Non so ad esempio quale sia il nome dell’isola , ma so invece di una spiaggia sovrastata da una collina, su cui dovrebbe stare un tempio e persino signora a detta di qualcuno la cuoca più brava di tutta la Thailandia. Dopo aver organizzato una quarantina abbondante di cacce al tesoro a Capri, mi tocca dunque ora di risolverne una in un’isola thailandese, sfida accettata! Il tesoro però qui non devo trovarlo, ma semmai in qualche modo perderlo…..ma sono cose personali. Ad ogni modo proseguendo, credo che scenderò la costa orientale fino ad una delle poche mete non ancora squarciate dal turismo di massa in Thailandia, ovvero l’isola di Koh Chang, che in lingua locale significa “elefante” ed è un parco naturale. Sulla vicina terraferma raggiungerò poi la polverosa città interna di Chantaburi, dove avidi uomini di affari commerciano e contrabbandano pietre preziose e zaffiri: da qui non dovrebbe essere difficile varcare il confine con la Cambogia e proseguire in direzione della città coloniale di Battabang, dove al tramonto pare che da una grotta situata vicino ad un tempio milioni di pipistrelli saltino fuori ad oscurare il sole. La città è sede di un porto fluviale sul Mekong, da cui parte un romantico e lentissimo battello un tempo usato per il trasporto di bambù, che risale in un giorno circa il grande fiume e poi il lago Tonle Sap sino a Siem Reap, ove ha sede l’Ankwor Wat, una delle meraviglie della terra: una sorta di Pompei della cultura locale Khmer sepolta dalla giungla, templi e guglie che saltano fuori a centinaia tra le liane e le mangrovie. Risalendo ancora il Mekong in direzione est dovrò poi arrivare al confine con il Laos, paese da cui mi aspetto moltissimo, per varcare la frontiera in un punto in cui il Grande fiume si allarga fino a sembrare un mare e dare luogo ad uno scenario detto “le 4000 isole sul Mekong”: pare che diverse di queste siano abitate dalle ultime comunità di hippie, mentre tra le onde del fiume che sembra talmente un mare nuotano persino i delfini, quelli di acqua dolce e che sono di colore rosa. Proseguirò poi per una delle mete più belle di tutta l’Asia, la città religiosa e capitale spirituale del Laos Luang Prabang, un posto che dicono magnifico con cascate e decine di templi buddisti, da cui all’alba fuoriescono piccoli monaci in tunica arancione a chiedere l’elemosina in una appassionante processione. Da qui dovrò poi spingermi a est atttaverso il selvaggio altopiano del Bolaven e varcare da qualche parte nella giungla il confine col Vietnam, per raggiungere una regione di grotte carsiche e torrenti sotterranei di grande fascino, poi scendere nella storica cittadina di Hoi An e la sua gemella Hue, prima di risalire il Fiume dei Profumi alla ricerca del generale Kurz di Apocalypse now. Sará poi la volta delle risaie del nord e della magnifica Halong bay, prima di tuffarmi nella caotica capitale Hanoi e cercare di rimediare il visto (l’unica cosa che mi spaventa di tutto sto ambaradan: la burocrazia) per la successiva tappa: la Cina. Del gigantesco paese credo che ricaverò una sezione interna, lontano dalle infinite megalopoli della costa. Dovrei visitare la bella Guilin con quelle bizzarre montagne gialle specchiate sul lago, poi Fenshuan con le palafitte sul fiume ed una lontana località di montagna, dove i picchi assumono forme così strane e appuntati da essere stata la location del film Avatar . Forse riesco a passare pure da Xian dove risiede sottoterra l’esercito di terracotta a eterno presidio del suo imperatore morto, ma dovrò assai presto indirizzare la bussola verso il Sichuan dove vivono i panda e provare di montare su questo incredibile treno che si inerpica fino ai quasi 5000 metri del Tibet e della capitale Lhasa. Si , il Tibet, cosa dire prima di esserci stato non saprei. Mi limito a dire che non lontano da qui sorge quel luogo chiamato Shangri-la, il paradiso di cui si parla appunto nel libro “l’orizzonte perduto” che ricorre ancora dunque . Da qui in avanti la storia dovrebbe diventare un’avventura di quelle che ricorderò tutta la vita: proseguirò ora in direzione ovest, attraversando l’Himalalaya lungo l’unica valle che lo percorre da Est e Ovest, l’antico Regno di U: si chiama proprio così, Regno di U con una sola lettera. Alla fine dovrei arrivare dalle parti dello Xiinjang , la “nuova frontiera” regione annessa alla Cina da ultimo ma a maggioranza musulmana. In particolare qui sorge la mitica città di Kashgar, caravanserraglio già noto a Marco Polo. Più avanti, un torrido deserto evitato dalle rotte carovaniere e dallo stesso Marco Polo detto Taklimakan, letteralmente in lingua cinese “se entri, non esci”. Non vi sono strade, unico mezzo di locomozione possibile il cammello. Ad un certo punto, come per via di rarissime condizioni geografiche registrate solo qui , le sabbie del deserto cominceranno a confondersi con la neve perenne dei ghiacciai e una strada detta “Karakoroum Highway” dovrebbe saltar fuori….alla fine di essa pare ci sia un altro caravanserraglio propio al confine col Pakistan: a svariate migliaia di metri di quota, da questo punto ma solo in alcune giornate assai rare invero, appare all’orizzonte la vetta di un monte, il secondo per altitudine al mondo dopo l’Everest ma secondo alcuni criteri di misurazione persino più alto di qualche decina di metri: è quella la mia meta di arrivo, l’orizzonte perduto e nebuloso da ritrovare, il maledettissimo K2.

Essi placavano il loro insaziabile appetito cibandosi delle pecore e degli umani, che terrorizzati provavano a sfuggire loro vivendo nelle grotte; o meglio provavano a saziarsi, giacché uno dei due un giorno, avendo terminato il cibo a sua disposizione, prese a chiedere a gran voce al fratello sul promontorio di lanciargli del cibo. La risposta del fratello non si fece attendere: non cibo bensì massi, enormi massi prese a lanciare verso il mare

Essi placavano il loro insaziabile appetito cibandosi delle pecore e degli umani, che terrorizzati provavano a sfuggire loro vivendo nelle grotte; o meglio provavano a saziarsi, giacché uno dei due un giorno, avendo terminato il cibo a sua disposizione, prese a chiedere a gran voce al fratello sul promontorio di lanciargli del cibo. La risposta del fratello non si fece attendere: non cibo bensì massi, enormi massi prese a lanciare verso il mare  come un nordico Polifemo verso la galea di Ulisse in fuga. La scorbutica risposta dovette adirare non poco l’altro ciclope che, accecato dalla fame, con un lungo balzo atterró sul promontorio e prese a lottare sanguinosamente col fratello. Combatterono per sei giorni e sei notti fin quando fu il primo, quello saltato da Mykines a prevalere e uccidere l’altro, il cui sangue prese a sgorgare copioso ed inarrestabile originando questa straordinaria cascata

come un nordico Polifemo verso la galea di Ulisse in fuga. La scorbutica risposta dovette adirare non poco l’altro ciclope che, accecato dalla fame, con un lungo balzo atterró sul promontorio e prese a lottare sanguinosamente col fratello. Combatterono per sei giorni e sei notti fin quando fu il primo, quello saltato da Mykines a prevalere e uccidere l’altro, il cui sangue prese a sgorgare copioso ed inarrestabile originando questa straordinaria cascata  Il villaggio di Gasaldur, situato appena sopra di essa, era fino a solo quindici anni fa il più irraggiungibile di tutte le Far Oer: situato all’estremità di una lunga striscia di terra che si perde nell’oceano dell’isola di Vagar, distava dal porto di Sorvagur 13 interminabili chilometri di sentieri esposti alle intemperie e che dovevano scavalcare altissime montagne. La leggenda della lotta dei giganti offre un riscontro del tutto reale e ancor oggi tangibile, che con commozione apprendo da una donna locale: l’irraggiungibile villaggio di Gasaldur fu fondato da un gruppo di balenieri della frontaliera isola di Mykines (il gigante che balza spinto dalla fame) e ancora oggi esiste un accordo tra le due piccolissime comunità per la spartizione del pescato nei terribili mesi invernali. Solo nel 2004, dopo l’agonia di un bambino, costretto col padre ad attraversare l’altissima montagna che sovrasta il villaggio per ricevere soccorso e morendo lungo il cammino nella tormenta

Il villaggio di Gasaldur, situato appena sopra di essa, era fino a solo quindici anni fa il più irraggiungibile di tutte le Far Oer: situato all’estremità di una lunga striscia di terra che si perde nell’oceano dell’isola di Vagar, distava dal porto di Sorvagur 13 interminabili chilometri di sentieri esposti alle intemperie e che dovevano scavalcare altissime montagne. La leggenda della lotta dei giganti offre un riscontro del tutto reale e ancor oggi tangibile, che con commozione apprendo da una donna locale: l’irraggiungibile villaggio di Gasaldur fu fondato da un gruppo di balenieri della frontaliera isola di Mykines (il gigante che balza spinto dalla fame) e ancora oggi esiste un accordo tra le due piccolissime comunità per la spartizione del pescato nei terribili mesi invernali. Solo nel 2004, dopo l’agonia di un bambino, costretto col padre ad attraversare l’altissima montagna che sovrasta il villaggio per ricevere soccorso e morendo lungo il cammino nella tormenta  ci si risolse alla costruzione di una strada con il più sicuro porto di Sorbagur e soprattutto allo scavo di un tunnel che bucasse quella montagna della morte. Io nondimeno, sprovvisto di automobile e a corto di generosi sostenitori dell’autostop, non ho altra alternativa che sobbarcarmi il cammino a piedi

ci si risolse alla costruzione di una strada con il più sicuro porto di Sorbagur e soprattutto allo scavo di un tunnel che bucasse quella montagna della morte. Io nondimeno, sprovvisto di automobile e a corto di generosi sostenitori dell’autostop, non ho altra alternativa che sobbarcarmi il cammino a piedi

me lo immagino ancora la bello solo soletto, lui i suoi teleobiettivi a fotografare le pecore sotto la pioggia. Ahahhha, fattela a piedi, pirlaaaaaaaa!!!!!!! La sera la trascorro in una meravigliosa casetta in legno col tetto in erba

me lo immagino ancora la bello solo soletto, lui i suoi teleobiettivi a fotografare le pecore sotto la pioggia. Ahahhha, fattela a piedi, pirlaaaaaaaa!!!!!!! La sera la trascorro in una meravigliosa casetta in legno col tetto in erba  ma tutto qui è dolce e incantato

ma tutto qui è dolce e incantato

il giorno dopo avrei l’aereo ad ora di pranzo ma sento di non poter andare via senza aver ancora solcato l’erba di queste isole incantate. Così sveglia in piena notte, anche se c’è luce ovunque

il giorno dopo avrei l’aereo ad ora di pranzo ma sento di non poter andare via senza aver ancora solcato l’erba di queste isole incantate. Così sveglia in piena notte, anche se c’è luce ovunque  immerso nella bellezza senza tempo e spazio delle Far Oer. Nel pomeriggio volo a Copenaghen e faccio pure in tempo, nello scalo, ad attraversare il ponte sull’Oresund e mettere piede in Svezia, nella città di Malmoe

immerso nella bellezza senza tempo e spazio delle Far Oer. Nel pomeriggio volo a Copenaghen e faccio pure in tempo, nello scalo, ad attraversare il ponte sull’Oresund e mettere piede in Svezia, nella città di Malmoe ma è nulla confronto alla bellezza selvaggia e primordiale delle isole.

ma è nulla confronto alla bellezza selvaggia e primordiale delle isole.  Ricordo ogni istante di questo viaggio magnifico; ormai sono in Italia e dopo tanti giorni riassaporo qualcosa di mai visto in questi giorni, il buio. Ma la luce delle Far Oer si irradia nel mio animo, oltre l’orizzonte,oltre questo mare che ammiro dalla mia isola e oltre mille mari ancora, verso quelle terre lontane e arcadiche, ove nascono, vivono e muoiono i Giganti

Ricordo ogni istante di questo viaggio magnifico; ormai sono in Italia e dopo tanti giorni riassaporo qualcosa di mai visto in questi giorni, il buio. Ma la luce delle Far Oer si irradia nel mio animo, oltre l’orizzonte,oltre questo mare che ammiro dalla mia isola e oltre mille mari ancora, verso quelle terre lontane e arcadiche, ove nascono, vivono e muoiono i Giganti

ecco come potete notare, al netto delle differenze climatiche e della mia faccia da scemo , la somiglianza è impressionante

ecco come potete notare, al netto delle differenze climatiche e della mia faccia da scemo , la somiglianza è impressionante

il villaggio più settentrionale delle Far Oer e perciò conosciuto come la “fine del mondo”: in effetti dopo c’è solo mare e poi ghiaccio fino al Polo Nord. Anzi per la verità oltre la collina si stende in direzione nord un altopiano erboso di circa 3km, al termine del quale è situato un altro, bellissimo faro. Ho i minuti contati, perdere l’unico autobus della giornata significherebbe perdere ogni coincidenza col battello e la successiva corriera per rientrare nella capitale, ma parto al gran galoppo. Mi fiondo su sto enorme tappeto verde abitato solo da pecore e uccelli, e che uccelli scoprirò più tardi. Sullo sfondo lo scenario inquietante degli alti promontori delle isole limitrofe

il villaggio più settentrionale delle Far Oer e perciò conosciuto come la “fine del mondo”: in effetti dopo c’è solo mare e poi ghiaccio fino al Polo Nord. Anzi per la verità oltre la collina si stende in direzione nord un altopiano erboso di circa 3km, al termine del quale è situato un altro, bellissimo faro. Ho i minuti contati, perdere l’unico autobus della giornata significherebbe perdere ogni coincidenza col battello e la successiva corriera per rientrare nella capitale, ma parto al gran galoppo. Mi fiondo su sto enorme tappeto verde abitato solo da pecore e uccelli, e che uccelli scoprirò più tardi. Sullo sfondo lo scenario inquietante degli alti promontori delle isole limitrofe

Le Sirene (o qualcosa che assai vi somiglia) qui prendono il bizzarro nome di “Kopakonan”, che viene mutato poi in quello di “Selkie” un migliaio di km più a sud sulle coste irlandesi e scozzesi dove si celebra lo stesso mito, quasi come a credere che questo nordiche creature mitiche riuscissero a nuotare come balene da una costa all’altro di questo tempestoso tratto di oceano. Ad ogni modo le Kopakonan avevano le sembianze di una foche: questi animali erano considerato dagli abitanti come esseri umani che avessero deciso di porre fine volontariamente alla loro vita gettandosi nel mare. Costrette a vagare senza pace negli oceani, le Kopakonan erano ammesse poi solo una notte all’anno a tornare sulla terra ed era essa la tredicesima notte dell’anno (che nel calendario runico vichingo dovrebbe essere la tredicesima partendo dal solstizio di inverno quindi intorno al 4-5 gennaio, periodo qui di buio totale e tempeste). Quella notte le Kopakonan potevano svestire le loro pelli di foche e sostare poche ore sulla spiaggia per rivedere da lontano il mondo che avevano scelto di lasciare.

Le Sirene (o qualcosa che assai vi somiglia) qui prendono il bizzarro nome di “Kopakonan”, che viene mutato poi in quello di “Selkie” un migliaio di km più a sud sulle coste irlandesi e scozzesi dove si celebra lo stesso mito, quasi come a credere che questo nordiche creature mitiche riuscissero a nuotare come balene da una costa all’altro di questo tempestoso tratto di oceano. Ad ogni modo le Kopakonan avevano le sembianze di una foche: questi animali erano considerato dagli abitanti come esseri umani che avessero deciso di porre fine volontariamente alla loro vita gettandosi nel mare. Costrette a vagare senza pace negli oceani, le Kopakonan erano ammesse poi solo una notte all’anno a tornare sulla terra ed era essa la tredicesima notte dell’anno (che nel calendario runico vichingo dovrebbe essere la tredicesima partendo dal solstizio di inverno quindi intorno al 4-5 gennaio, periodo qui di buio totale e tempeste). Quella notte le Kopakonan potevano svestire le loro pelli di foche e sostare poche ore sulla spiaggia per rivedere da lontano il mondo che avevano scelto di lasciare.

Un giorno finalmente il contadino si recò a pescare coi suoi amici, dimenticando la chiave della cesta ove teneva chiusa la pelle di foca. Rendendosene conto, esclamò ai compagni :” Oggi perderò mia moglie” e raccontando loro finalmente tutta la verità. In effetti al ritorno la moglie- Kopakonan non era più in casa ma già sulla spiaggia, ove indossò la veste da foca si lanciò tra i flutti. Qui subitò incontrò un esemplare di foca maschio che era stato ad attenderla per tutti questi anni e che non aveva mai smesso di amarla. Prima di accettare l’amore del suo nuovo compagno, la Kopakonan volle riemergere una ultima volta ad ammirare il suo figlio che nel frattempo era accorso sulla spiaggia. In quel momento tutto gli abitanti riconobbero nella foca la madre del ragazzo, che un giorno sarebbe diventato il capo di questo villaggio situato in capo al mondo, a creare una discendenza di uomini- foca, di uomini figli delle Kopakonan, le struggenti sirene di questo angolo remoto del pianeta

Un giorno finalmente il contadino si recò a pescare coi suoi amici, dimenticando la chiave della cesta ove teneva chiusa la pelle di foca. Rendendosene conto, esclamò ai compagni :” Oggi perderò mia moglie” e raccontando loro finalmente tutta la verità. In effetti al ritorno la moglie- Kopakonan non era più in casa ma già sulla spiaggia, ove indossò la veste da foca si lanciò tra i flutti. Qui subitò incontrò un esemplare di foca maschio che era stato ad attenderla per tutti questi anni e che non aveva mai smesso di amarla. Prima di accettare l’amore del suo nuovo compagno, la Kopakonan volle riemergere una ultima volta ad ammirare il suo figlio che nel frattempo era accorso sulla spiaggia. In quel momento tutto gli abitanti riconobbero nella foca la madre del ragazzo, che un giorno sarebbe diventato il capo di questo villaggio situato in capo al mondo, a creare una discendenza di uomini- foca, di uomini figli delle Kopakonan, le struggenti sirene di questo angolo remoto del pianeta

Il luogo in questione, nella sua remotezza e devastante bellezza, mi ha sulle prime suggerito un’altra immagine letteraria, che si lega ad un ricordo molto bello, quello di una rappresentazione teatrale che mi affascinò e commosse. L’opera in questione si intitola “Le variazioni enigmatiche” , dell’autore Eric- Emmanuel Schmitt, composta solo nel 1995 e rappresentata finora poche volte in Italia. Il titolo prende spunto da una opera sinfonica del compositore Edward Elgar

Il luogo in questione, nella sua remotezza e devastante bellezza, mi ha sulle prime suggerito un’altra immagine letteraria, che si lega ad un ricordo molto bello, quello di una rappresentazione teatrale che mi affascinò e commosse. L’opera in questione si intitola “Le variazioni enigmatiche” , dell’autore Eric- Emmanuel Schmitt, composta solo nel 1995 e rappresentata finora poche volte in Italia. Il titolo prende spunto da una opera sinfonica del compositore Edward Elgar  e dopo una serie di falliti tentativi di bucare la corazza di introversione che pervade lo scrittore , è lui stesso a rivelare il suo segreto all’altro ovvero che la donna con cui intrattiene un rapporto epistolare da 15 anni, unico contatto col mondo esterno, è lui stesso. Lo scrittore, che aveva idealizzato questa figura nella sua mente per tanti anni, dapprima sbalordisce e si infuria, poi ne conviene che la sua idealizzazione e fantasia ormai possono perdurare anche oltre questa circostanza e si congeda dal reporter, annunciando che continuerà a scriverlo.

e dopo una serie di falliti tentativi di bucare la corazza di introversione che pervade lo scrittore , è lui stesso a rivelare il suo segreto all’altro ovvero che la donna con cui intrattiene un rapporto epistolare da 15 anni, unico contatto col mondo esterno, è lui stesso. Lo scrittore, che aveva idealizzato questa figura nella sua mente per tanti anni, dapprima sbalordisce e si infuria, poi ne conviene che la sua idealizzazione e fantasia ormai possono perdurare anche oltre questa circostanza e si congeda dal reporter, annunciando che continuerà a scriverlo.  Si accetti a questo punto la suggestione, non chiarita dal testo: l’isola ove ha svolgimento la trama è Mykines, la più remota e occidentale delle Isole Far Oer, il che significa che si protende verso l’Atlantico con questa sua forma aguzza e oblunga col il faro all’estremità che pare il corno di un insetto, di una mantide religiosa verde come una foglia. A Mykines vive una piccolissima comunità di persone, forse una ventina

Si accetti a questo punto la suggestione, non chiarita dal testo: l’isola ove ha svolgimento la trama è Mykines, la più remota e occidentale delle Isole Far Oer, il che significa che si protende verso l’Atlantico con questa sua forma aguzza e oblunga col il faro all’estremità che pare il corno di un insetto, di una mantide religiosa verde come una foglia. A Mykines vive una piccolissima comunità di persone, forse una ventina  in condizioni non certo semplici, visto l’isolamento e le condizioni meteo nei mesi invernali proibitive. L’isola non ha porti naturali, presenta scogliere a picco del tutto inaccessibili per gran parte del suo territorio.

in condizioni non certo semplici, visto l’isolamento e le condizioni meteo nei mesi invernali proibitive. L’isola non ha porti naturali, presenta scogliere a picco del tutto inaccessibili per gran parte del suo territorio.  Il molo di attracco del battello, ricavato alla meno peggio in fondo ad un canalone esposto alle correnti, funziona regolarmente solo nella stagione estiva

Il molo di attracco del battello, ricavato alla meno peggio in fondo ad un canalone esposto alle correnti, funziona regolarmente solo nella stagione estiva  mentre in quella invernale è spesso reso inservibile dalle alte onde oceaniche per intere settimane. Da non confondere per nessuno motivo con la quasi assonnante Mykonos, sito di passaggio e riproduzione di una massa indistinta di coatti, Mykines è sito di riproduzione di molti uccelli, tra cui la parte del leone la fanno i sea puffin, i bellissimi e un po’ buffi pulcinella di mare che nei mesi da aprile a novembre colonizzano l’isola in numero impressionante

mentre in quella invernale è spesso reso inservibile dalle alte onde oceaniche per intere settimane. Da non confondere per nessuno motivo con la quasi assonnante Mykonos, sito di passaggio e riproduzione di una massa indistinta di coatti, Mykines è sito di riproduzione di molti uccelli, tra cui la parte del leone la fanno i sea puffin, i bellissimi e un po’ buffi pulcinella di mare che nei mesi da aprile a novembre colonizzano l’isola in numero impressionante  ma tutti si fiondano verso quello che conduce al faro, tra l’altro bello non solo nel suo epilogo finale ma anche nel percorso tracciato come una gincana per le asperità rocciose dell’isola

ma tutti si fiondano verso quello che conduce al faro, tra l’altro bello non solo nel suo epilogo finale ma anche nel percorso tracciato come una gincana per le asperità rocciose dell’isola

E si arriva alfine al faro, preceduta da una casa solitaria ormai abbandonata dove vivevano gli addetti alla manutenzione del segnatore luminoso in metallo di bianco verniciato,

E si arriva alfine al faro, preceduta da una casa solitaria ormai abbandonata dove vivevano gli addetti alla manutenzione del segnatore luminoso in metallo di bianco verniciato,  che giace come una sorta di mostro dantesco, condannato dalla sua natura a dover restare in eterno in un posto così remoto e tempestoso, nondimeno magnifico.

che giace come una sorta di mostro dantesco, condannato dalla sua natura a dover restare in eterno in un posto così remoto e tempestoso, nondimeno magnifico. Non dimenticherò mai Mykines, luogo che già conservo nell’anima

Non dimenticherò mai Mykines, luogo che già conservo nell’anima