Corre l’anno domini 1536. La campagna di invasione spagnola prosegue trionfalmente, il conquistador Francisco Pizarro risale le valli andine radendo al suolo intere città e sterminando dal primo all’ultimo i suoi abitanti. Poi un giorno le truppe spagnole arrivano qui,  in una città chiamata Ollantaytambo, il cui re è conosciuto col nome di Manco Inca

in una città chiamata Ollantaytambo, il cui re è conosciuto col nome di Manco Inca a Manco Inca non passa manco per il cazzo di arrendersi, anche perché perfettamente consapevole che gli toccherebbe alcuna sorte diversa dalla morte laddove deponesse pacificamente le armi. Ma per mantenere vivo se stesso e il suo regno bisogna sconfiggere gli spagnoli e l’impresa non pare alla portata dei suoi miseri e mal equipaggiati soldati. Soprattutto pare impossible fermare quella che è l’arma di distruzione di massa dei tempi , la cavalleria spagnola

a Manco Inca non passa manco per il cazzo di arrendersi, anche perché perfettamente consapevole che gli toccherebbe alcuna sorte diversa dalla morte laddove deponesse pacificamente le armi. Ma per mantenere vivo se stesso e il suo regno bisogna sconfiggere gli spagnoli e l’impresa non pare alla portata dei suoi miseri e mal equipaggiati soldati. Soprattutto pare impossible fermare quella che è l’arma di distruzione di massa dei tempi , la cavalleria spagnola  che già a Vilcabamba e a Cajamarca tre anni prima aveva fatto strage a migliaia di nativi, che mai prima avevano visto un cavallo. Atahualpa, re di Cuzco, era stato giustiziato tre anni prima, catturato in battaglia e Manco Inca deve escogitare qualcosa se vuole evitare la stessa sorte. Può giocare solo d’astuzia contro nemici così superiori per armamento. Così ai piedi di quella gigantesca fortezza fa costruire una serie di condotti allagabili

che già a Vilcabamba e a Cajamarca tre anni prima aveva fatto strage a migliaia di nativi, che mai prima avevano visto un cavallo. Atahualpa, re di Cuzco, era stato giustiziato tre anni prima, catturato in battaglia e Manco Inca deve escogitare qualcosa se vuole evitare la stessa sorte. Può giocare solo d’astuzia contro nemici così superiori per armamento. Così ai piedi di quella gigantesca fortezza fa costruire una serie di condotti allagabili  ancora oggi visibili . Quando arriva la cavalleria spagnola, guidata dal fratellastro di Pizarro Hernando, si trova un muro d’acqua che gli viene incontro, mentre una pioggia di frecce e lance dagli spalti seppellisce gli sterminatori spagnoli nella tomba che meritano di trovare

ancora oggi visibili . Quando arriva la cavalleria spagnola, guidata dal fratellastro di Pizarro Hernando, si trova un muro d’acqua che gli viene incontro, mentre una pioggia di frecce e lance dagli spalti seppellisce gli sterminatori spagnoli nella tomba che meritano di trovare  la vittoria fu netta anche se piuttosto effimera, perché dopo un anno le truppe spagnole si ripresentano con effettivi quadruplicati espugnando facilmente la città e mandando il coraggioso te incontro allo stesso destino del suo predecessore, la decapitazione. Resta comunque impresso il coraggio del valoroso re e visitare ancora oggi i luoghi di quella eroica resistenza assume un fascino indescrivibile

la vittoria fu netta anche se piuttosto effimera, perché dopo un anno le truppe spagnole si ripresentano con effettivi quadruplicati espugnando facilmente la città e mandando il coraggioso te incontro allo stesso destino del suo predecessore, la decapitazione. Resta comunque impresso il coraggio del valoroso re e visitare ancora oggi i luoghi di quella eroica resistenza assume un fascino indescrivibile  anche il paese di Ollantaytambo, appena alla base della imponente fortezza, è assai gradevole a visitarsi, solvato dalle acque del fiume Urubamba che annegó gli spagnoli coi loro cavalli. Col mio solito culo becco un bellissimo alberghetto con vista sulle rovine Inca. A gestirlo è un artista, un certo Wow, che da il nome anche alla pensione, che vanta il libro degli ospiti a suo dire più grande del mondo. Ma l’attrativa principale è data da questa “hall” davvero incredibile,

anche il paese di Ollantaytambo, appena alla base della imponente fortezza, è assai gradevole a visitarsi, solvato dalle acque del fiume Urubamba che annegó gli spagnoli coi loro cavalli. Col mio solito culo becco un bellissimo alberghetto con vista sulle rovine Inca. A gestirlo è un artista, un certo Wow, che da il nome anche alla pensione, che vanta il libro degli ospiti a suo dire più grande del mondo. Ma l’attrativa principale è data da questa “hall” davvero incredibile,  dove stare ore a rilassarsi contemplando gli scavi e ascoltare il rumore del fiume. E poi la cucina locale, lontana dalla “fighetta” Cuzco, capitale della cucina “novoandina” coi suoi bellissimi ristoranti fusion dalle atmosfere patinate. Qui le porzioni sostanziose servite dai fratelli Marquez contemplano piatti dal sapore robusto come il ceviche di trota appena pescata

dove stare ore a rilassarsi contemplando gli scavi e ascoltare il rumore del fiume. E poi la cucina locale, lontana dalla “fighetta” Cuzco, capitale della cucina “novoandina” coi suoi bellissimi ristoranti fusion dalle atmosfere patinate. Qui le porzioni sostanziose servite dai fratelli Marquez contemplano piatti dal sapore robusto come il ceviche di trota appena pescata  e poi lui, il povero animaletto domestico che qui in Perù è il piatto nazionale. Parlo del cuy, la cavia peruviana, finita nel forno sigh

e poi lui, il povero animaletto domestico che qui in Perù è il piatto nazionale. Parlo del cuy, la cavia peruviana, finita nel forno sigh

Categoria: trip

El mundo perdido – giorno 16: la montagna dell’arcobaleno triste

La montagna del Vinicunca, meglio conosciuta come Rainbow Mountain, è un’attrazione divenuta nota in tempi estremamente recenti e che vede la sua popolarità implementare di anno in anno in misura esponenziale. Il motivo di questa fama è facilmente intuibile già guardando una qualsiasi fotografia dei luoghi, anche quando il soggetto pare una via di mezzo tra Sbirulino e uno sciatore sfigato della ex Ddr :

Le nette striature ferrose nella montagna di differenti colori donano un effetto scenico oggettivamente magico e senza eguali. Altrettanto facile a intuirsi è il soprannome di Rainbow Mountain, la montagna arcobaleno, per la ricorrenza di ben sette colori .

Per una mia descrizione dei luoghi io invece di colori ne adopererò due, che sono quelli del chiaroscuro, perché sulla montagna a mio avviso si addensano luci ed ombre nonché un enorme motivo di riflessione finale. La montagna tocca una quota di 5025 metri sul livello del mare e questa non può rimanere una curiosità fine a se stessa. Proviamo a spiegare cosa possano essere 5000 metri: la cima più alta d’Europa, il Monte Bianco arriva a 4780 e ci sono voluti secoli prima che un uomo riuscisse a issarsi su di esso. Ovviamente nel caso di specie contano le difficili condizioni climatiche col ghiaccio e la neve ma vi è anche un altro enorme ostacolo a quelle quote: l’ossigeno. Ogni forma vivente necessità di ossigeno. Gli alberi, che pure di ossigeno ne producono a loro volta, non arrivano oltre i 2.000-2200 metri, perché al di sopra di quella quota ve ne è troppo poco. Salendo incontriamo solo erba e cespugli, un tipo di vegetazione chiamato in Sudamerica “paramo” e che da luoghi a spettacolari scenari ad alta quota, fino ai quattromila metri circa. Sopra i quattromila i cespugli si fanno sempre più radi e solo l’erba, fatta di muschi e licheni, riesce blandamente ad attecchire. All’approssimarsi dei 4700-4800metri qualsiasi forma di vegetazione comincia a latitare. Salendo ancora è il deserto: a cinquemila metri di quota non sopravvive un filo d’erba ne null’altro. La superficie è pietrosa e morta, come quella della Luna. Significa che esso è un luogo dove la vita non può esistere. E se non può sopravvivere un filo d’erba, figuriamoci se può farlo un uomo. La circostanza invece pare non preoccupare minimamene la miriade di agenzie turistiche sparse per Cuzco, che propinano a frotte di turisti la escursione giornaliera alle Rainbow Mountain con la massima serenità ed allegria, senza peraltro che le autorità esigano un certificato medico o qualcosa comprovante uno stato di salute, una abitudine a resistere a certe quote. Nulla di nulla: una escursione a 5000 mila metri con un dislivello finale di 500 metri da percorrersi a piedi per una lunghezza di circa 6 km e per una durata di 5-6 ore a quella altitudine folle viene offerta e venduta per una quarantina di dollari come una gita a Disneyland per famigliole o una ascesa in seggiovia alla sagra della castagna di Cetrella. Non che sia io una persona che brilli per scrupolosità e prudenza: ho un carnet di “imprese” folli compiute in viaggio che evito di iniziare a raccontare perché ho la batteria al 30%.. Ma è l’approccio iniziale che è completamente diverso : se compri un escursione per sorvolare in ultraleggero le cascate Vittoria in Zambia lo metti in conto che puoi pure precipitare, se ti infili in Amazzonia a piedi lo sai che ci puoi pure rimanere secco. Insomma sono cose precluse a chi non ha grosso amore per l’avventura e non ha voglia di correre rischi, persone di una certa età o madri con figli al seguito, per esempio. Alla Rainbow Mountain arriva invece una folla giornaliera di vacanzieri per lo più ignari del rischio, capita di trovarsi a fianco di una bella famigliola di argentini dove ai due ragazzi comincia a sanguinare copiosamente il naso che manco sono scesi dal bus, il cui parcheggio è intorno ai 4500m per un’ascesa finale da farsi a piedi come dicevo. La stessa faciloneria (interessata ovviamente) la incontrai l’anno scorso negli operatori nepalesi che vendevano la escursione al campo base dell’Everest in modo molto easy, dove però ad onore del vero una documentazione medica era richiesta e l’ascesa è graduale perché dura diversi giorni a piedi, che consentono al corpo di acclimatarsi alla rarefazione dell’aria. Nondimeno l’escursione al campo base dell’Everest miete cento morti l’anno, qualcosa mi dice che il numero rischia di essere raggiunto di questo passo dalla gita alla Raimbow Mountain, con ricoveri a decine in una precaria tenda da campo di pronto soccorso posta a fondo valle, a molte ore di cammino dalla cima . Ad ogni modo ora mettiamo via questo pesantume da impiegato del catasto di Düsseldorf e proviamo a raccontare la visita alla montagna che, al netto della perplessità, è bellissima. Si lascia il bus e la civiltà a 6km dalla vetta, al fondo di una valle in quota che altro non è che la morena scavata da un ghiacciaio precipitato a valle. Vive qui una comunità di indios dediti all’allevamento dei cavalli, usati ora per il trasbordo, almeno fino ai piedi del muro finale, dei turisti più affaticati.

Sono bellissimi nei loro costumi variopinti e gli incredibili copricapo, sopratutto quelli femminili, somiglianti a delle orchidee tropicali.  Le non troppe volte che mi sono trovato difronte a questi meravigliosi superstiti di un mondo scomparso ho constatato una duplice cosa: vi è sempre come una smorfia di sofferenza ad imprigionarvi il volto, sia per la dura vita cui sono sempre sottoposti o forse anche per la percezione di essere come le lucciole di Pasolini, parte di un mondo destinato a scomparire ed in gran parte già scomparso, travolto da un altro, il nostro che lascia loro solo angusti ed inospitali angoli in mezzo ad una malsana giungla e sul crinale di una gelida montagna.

Le non troppe volte che mi sono trovato difronte a questi meravigliosi superstiti di un mondo scomparso ho constatato una duplice cosa: vi è sempre come una smorfia di sofferenza ad imprigionarvi il volto, sia per la dura vita cui sono sempre sottoposti o forse anche per la percezione di essere come le lucciole di Pasolini, parte di un mondo destinato a scomparire ed in gran parte già scomparso, travolto da un altro, il nostro che lascia loro solo angusti ed inospitali angoli in mezzo ad una malsana giungla e sul crinale di una gelida montagna.  Ancora di loro mi colpisce l’ingenuità estrema, da far quasi rabbia: dopo 500 anni di stermini e persecuzioni, si fidano ancora di noi, si pongono gentili e deferenti, non hanno ancora capito quanto facciamo schifo e che ci prenderemo fino all’ultimo cm di terra e all’ultima goccia d’acqua, se la cosa avrà una qualsiasi convenienza economica. Qui assicurano il loro servizio taxi fino ai piedi della montagna, accompagnando a piedi il cavallo e riuscendo in qualcosa che a noi dell’altro mondo è completamente preclusa: correre. Noi avanziamo a passi di pietra in questa morena che per ora sale dolcemente ed è orlata da un monte a est ove poggia un segmento di ghiacciaio

Ancora di loro mi colpisce l’ingenuità estrema, da far quasi rabbia: dopo 500 anni di stermini e persecuzioni, si fidano ancora di noi, si pongono gentili e deferenti, non hanno ancora capito quanto facciamo schifo e che ci prenderemo fino all’ultimo cm di terra e all’ultima goccia d’acqua, se la cosa avrà una qualsiasi convenienza economica. Qui assicurano il loro servizio taxi fino ai piedi della montagna, accompagnando a piedi il cavallo e riuscendo in qualcosa che a noi dell’altro mondo è completamente preclusa: correre. Noi avanziamo a passi di pietra in questa morena che per ora sale dolcemente ed è orlata da un monte a est ove poggia un segmento di ghiacciaio  mentre ad ovest sta questa enorme montagna priva di ghiacci e piena di ferro rossastro che più avanti, su un suo lembo, che guarda a Sud, di fronte al maestoso ghiacciaio dell’ Asaungate, darà luogo al famoso gioco cromatico. L’avanzata di questa torna scalcagnata di turisti in questa valle comincia ad assumere i contorni truci della ritirata di Russia del corpo di armata italiano nella seconda guerra mondiale. Instupiditi dalla mancanza di ossigeno, avanziamo come fanti allo sbando nella steppa. Ci hanno pure diviso per reparti con nomignoli stupidì, di cui ora capiamo il motivo: ogni guida da un nome al suo gruppo, da richiamare poi accompagnati da un fischio tipo vacche al pascolo nell’enorme vallata, dove le persone procedono con passo troppo diverso per andare di gruppo. Noi siamo il gruppo “Wi-ki”, che in dialetto quechua dovrebbe significare “amici” e ci disperdiamo molto presto: ci sono due fratelli belgi super allenati che schizzano avanti come scheggie, una coppia di brasiliani che si abbuffa di sti pasticconi alla coca (la pianta molto usata per il mal d’altura), io che faccio una fatica della madonna e ricorro al cavallo degli indios, una russa che si scopre giusto oggi cardiopatica e che si sente male quasi subito , e gli argentini che rinunciano coi figli che sanguinano dal naso. Quando arriviamo all’erta finale, dove bisogna lasciare il cavallo, mi rendo conto che sembriamo degli automi e la scena di quella folla che avanza al ritmo di un passo al minuto comincia ad assumere dei contorni distopici. Una donna spagnola con due occhi sgranati come un pesce di profondità preso all’amo mi afferra il braccio e mi chiede se credo in Dio, la ragazza della coppia brasiliana colta da tachicardia e conseguente isteria confessa al fidanzato qualcosa che deve essere risultato sgradevole perché quello comincia a urlare, o almeno a provare a farlo: l’immagine del voler gridare qualcosa tipo “puttana” e non avere il fiato per farlo credo possa suggerire il testo di una canzone strappacuore a chi ne è capace di scriverne. Alla fine, dopo un’ulteriore scrematura data dall’irreperibile ossigeno, la torma di automi da “dope show” di Marylan Manson raggiunge la vetta, dove si insinua un vento fortissimo e fa davvero freddo. Ma lo spettacolo, per cogliere il quale bisogna inerpicarsi sulle pendici della montagna di fianco, è quello che è

mentre ad ovest sta questa enorme montagna priva di ghiacci e piena di ferro rossastro che più avanti, su un suo lembo, che guarda a Sud, di fronte al maestoso ghiacciaio dell’ Asaungate, darà luogo al famoso gioco cromatico. L’avanzata di questa torna scalcagnata di turisti in questa valle comincia ad assumere i contorni truci della ritirata di Russia del corpo di armata italiano nella seconda guerra mondiale. Instupiditi dalla mancanza di ossigeno, avanziamo come fanti allo sbando nella steppa. Ci hanno pure diviso per reparti con nomignoli stupidì, di cui ora capiamo il motivo: ogni guida da un nome al suo gruppo, da richiamare poi accompagnati da un fischio tipo vacche al pascolo nell’enorme vallata, dove le persone procedono con passo troppo diverso per andare di gruppo. Noi siamo il gruppo “Wi-ki”, che in dialetto quechua dovrebbe significare “amici” e ci disperdiamo molto presto: ci sono due fratelli belgi super allenati che schizzano avanti come scheggie, una coppia di brasiliani che si abbuffa di sti pasticconi alla coca (la pianta molto usata per il mal d’altura), io che faccio una fatica della madonna e ricorro al cavallo degli indios, una russa che si scopre giusto oggi cardiopatica e che si sente male quasi subito , e gli argentini che rinunciano coi figli che sanguinano dal naso. Quando arriviamo all’erta finale, dove bisogna lasciare il cavallo, mi rendo conto che sembriamo degli automi e la scena di quella folla che avanza al ritmo di un passo al minuto comincia ad assumere dei contorni distopici. Una donna spagnola con due occhi sgranati come un pesce di profondità preso all’amo mi afferra il braccio e mi chiede se credo in Dio, la ragazza della coppia brasiliana colta da tachicardia e conseguente isteria confessa al fidanzato qualcosa che deve essere risultato sgradevole perché quello comincia a urlare, o almeno a provare a farlo: l’immagine del voler gridare qualcosa tipo “puttana” e non avere il fiato per farlo credo possa suggerire il testo di una canzone strappacuore a chi ne è capace di scriverne. Alla fine, dopo un’ulteriore scrematura data dall’irreperibile ossigeno, la torma di automi da “dope show” di Marylan Manson raggiunge la vetta, dove si insinua un vento fortissimo e fa davvero freddo. Ma lo spettacolo, per cogliere il quale bisogna inerpicarsi sulle pendici della montagna di fianco, è quello che è  Ma subentra adesso in me un’altro motivo di tristezza, quello principale al di là delle difficoltà ad arrivare qui. Questa attrazione turistica fino a pochissimi anni fa non esisteva per niente, figurarsi che sulla mia guida Lonely Planet manco è riportata ed il motivo è presto spiegato: quella montagna multicolore fino a meno di venti anni fa era sepolta sotto un ghiacciaio ed era quindi invisibile all’occhio umano. Questo, come migliaia di ghiacciai nel mondo, si è sciolto ed è scomparso per sempre. L’acqua intrappolata lassù da milioni di anni, da quando si sono innalzate dal mare le Ande, è scappata via. L’effetto cromatico stesso della montagna è una sorta di hard disk di varie epoche geologiche, con i vari strati di depositi di ferro ed un differente livello di ossidazione cui corrisponde una diversa gradazione cromatica. Ora che sono all’aria aperta, si arrugginiranno presto come una bici dimenticata sotto la pioggia, finendo probabilmente per assumere un unico colore rossastro, anzi proprio il colore cd “ruggine”

Ma subentra adesso in me un’altro motivo di tristezza, quello principale al di là delle difficoltà ad arrivare qui. Questa attrazione turistica fino a pochissimi anni fa non esisteva per niente, figurarsi che sulla mia guida Lonely Planet manco è riportata ed il motivo è presto spiegato: quella montagna multicolore fino a meno di venti anni fa era sepolta sotto un ghiacciaio ed era quindi invisibile all’occhio umano. Questo, come migliaia di ghiacciai nel mondo, si è sciolto ed è scomparso per sempre. L’acqua intrappolata lassù da milioni di anni, da quando si sono innalzate dal mare le Ande, è scappata via. L’effetto cromatico stesso della montagna è una sorta di hard disk di varie epoche geologiche, con i vari strati di depositi di ferro ed un differente livello di ossidazione cui corrisponde una diversa gradazione cromatica. Ora che sono all’aria aperta, si arrugginiranno presto come una bici dimenticata sotto la pioggia, finendo probabilmente per assumere un unico colore rossastro, anzi proprio il colore cd “ruggine”  questa incredibile montagna è l’osso monco uscito fuori alla nostra vista da una ferita che abbiamo noi stessi inferto alla Madre Terra, una piaga in cui continuiamo a infilare le dita infette. È stupenda, coi colori dell’arcobaleno che piacciono sempre a tutti grandi e piccini, ma è un arcobaleno triste

questa incredibile montagna è l’osso monco uscito fuori alla nostra vista da una ferita che abbiamo noi stessi inferto alla Madre Terra, una piaga in cui continuiamo a infilare le dita infette. È stupenda, coi colori dell’arcobaleno che piacciono sempre a tutti grandi e piccini, ma è un arcobaleno triste

El mundo perdido – giorno 15: Cuzco, la Firenze del Nuovo Mondo

Dovendovi parlare di Cuzco, scelgo di iniziare dal cielo che la sovrasta, anche se sarei tentato di scegliere un verbo più dolce , perché questo cielo pare quasi fondersi in un abbraccio con la città

In esso sembra di scorgere la sapiente mano di qualche pittore del secolo d’oro fiammingo, anche se siamo dall’altra parte del mondo. Van Eyck, ad esempio, ben potrebbe essere l’autore

di queste nuvole che pare quasi di poter toccare. Beh ad analizzar la cosa, non saremmo manco cosi lontani dal poterlo fare, nel senso che siamo talmente alti sul livello del mare, che persino le nuvole devono essere più vicine.

Cuzco sorge ad un’altitudine di 3450 metri sul livello del mare, che sono davvero parecchi. Ecco, quella che sto per dirvi è l’unica nota stonata di una città che ho sin da subito trovato tra le più belle mai viste: l’altitudine, ahimè, si fa sentire. La testa duole e il fisico fatica, almeno i primi giorni . Salire una scala o portare un bagaglio può rivelarsi un fardello inaspettato. Evitate di mangiare troppo pesante che la digestione si fa sentire, scordatevi le sigarette e, se siete in dolce compagnia e proprio non riuscite a fare a meno di tuffarvi tra le braccia di Eros, magari scegliete qualche tecnica amatoria meno dispendiosa, tipo un “dirty Chewbacca” o “un “timone olandese”, giusto per restare in tema con la pittura fiamminga 😂😂

Certo, è un dato soggettivo, ma a meno che non siate nati in un paese andino o siate sherpa tibetani e pakistani, appare del tutto improbabile che possiate essere abituati ad un’ altitudine alla quale in Europa ci sono o purtroppo c’erano solo i ghiacciai. Ma veniamo alle cose belle, tante, tantissime e predominanti:

Cuzco è davvero un posto magico, che con un azzardo ho definito una Firenze andina, sebbene il suo stile prevalente non rinascimentale ma barocco.

Della splendida città di Dante e dei Medici, Cuzco riprende quella forte uniformità architettonica tendente al bello, dove ogni strada, ogni spigolo di un palazzo pare realizzato con la dovizia di un maestro d’arte. Non dissimile anche la conformazione urbanistica con questo centro come sdraiato tra dolci colline (qui per la verità si tratta di cime sui 4000m…). Guardate qui:  non sembra di rimirare il Duomo di Firenze dalla collina di Fiesole? Non chiedetemi cosa ci sia in quel piatto, perché certi dolci creature preferisco ricordarle così.

non sembra di rimirare il Duomo di Firenze dalla collina di Fiesole? Non chiedetemi cosa ci sia in quel piatto, perché certi dolci creature preferisco ricordarle così.

La fenomenale Plaza de las armas reca due gioielli architettonici assoluti, frutto della competizione serrata tra il governatore della città, Francisco Pizarro, e i missionari gesuiti accorsi ad evangelizzare il nuovo mondo. Ma la posizione del missionario, come analizzato già prima sotto differenti profili, può risultare ostica e faticosa a queste quote, cosicché i gesuiti dovettero acconsentire a che la cattedrale, edificando per mano di Pizarro, fosse l’edificio più alto della città, mentre il loro Tempio della Compagnia di Gesù potette gareggiare solo in bellezza, verso la quale i gesuiti indirizzarono tutti i loro sforzi richiamando fin qui sulle Ande i migliori architetti e artisti da Spagna e Italia.

La forma della piazza e la sua posizione le conferiscono quel riuscito effetto di contenitore di luce, una sorta di incavo, di coppa in cui la luce sembra bagnarsi come vino pregiato in un calice. Credo di aver visto uno stesso effetto ottico, in dimensioni più ridotte, nella magnifica piazza barocca di Noto, in Sicilia.

Ma credo che basti per oggi spendersi in paragoni, perché Cuzco è Cuzco

El mundo perdido- giorno 14: Perù i come to you

Il cielo terso mi regala la possibilità di un viaggio aereo tra i più belli che ricordi, col jet che sorvola prima la regione dei Llanos colombiani per poi addentrarsi in volo sopra la Amazzonia più piena  quello che pare fendere il cielo oltre che la terra, è lui, Sua Maestà il Rio della Amazzoni, che sorvoliamo in una regione che è una sorta di enclave colombiano in territorio brasiliano. La città si chiama Leticia, dista da Bogotà quanto Napoli da Stoccolma e da lì si può arrivare in barca in Brasile o in Perù. Già, il Perù: ho scelto il Perù alla fine, rinunciando proprio a Leticia e l’Amazzonia, ma sono sicuro che la mia scelta verrà ripagata. Il verde bottiglia dell’Amazzonia lascia il posto al beige delle Ande, che deflagrano poi in bianco di ghiacciai eterni, sebbene siamo pressoché all’equatore

quello che pare fendere il cielo oltre che la terra, è lui, Sua Maestà il Rio della Amazzoni, che sorvoliamo in una regione che è una sorta di enclave colombiano in territorio brasiliano. La città si chiama Leticia, dista da Bogotà quanto Napoli da Stoccolma e da lì si può arrivare in barca in Brasile o in Perù. Già, il Perù: ho scelto il Perù alla fine, rinunciando proprio a Leticia e l’Amazzonia, ma sono sicuro che la mia scelta verrà ripagata. Il verde bottiglia dell’Amazzonia lascia il posto al beige delle Ande, che deflagrano poi in bianco di ghiacciai eterni, sebbene siamo pressoché all’equatore  ed ecco le aspre morene andine, scavate dal ghiaccio e che ci regalano forti turbolenze

ed ecco le aspre morene andine, scavate dal ghiaccio e che ci regalano forti turbolenze  il pensiero va presto a quella storia incredibile di quell’aereo precipitato sulle Ande con a bordo una squadra di rugby uruguaiana in viaggio verso il Cile.

il pensiero va presto a quella storia incredibile di quell’aereo precipitato sulle Ande con a bordo una squadra di rugby uruguaiana in viaggio verso il Cile.  una delle storie più incredibili del secolo scorso: gran parte dei ragazzi riuscì a sopravvivere per settandue giorni, quando ormai le ricerche erano cessate ed erano dati per dispersi. Il coraggio di due di essi, che attraversarono le Ande a piedi, fino a chiamare i soccorsi fornì il buon esito della vicenda, ma per molti giorni i superstiti furono costretti a cibarsi con i corpi dei compagni morti .

una delle storie più incredibili del secolo scorso: gran parte dei ragazzi riuscì a sopravvivere per settandue giorni, quando ormai le ricerche erano cessate ed erano dati per dispersi. Il coraggio di due di essi, che attraversarono le Ande a piedi, fino a chiamare i soccorsi fornì il buon esito della vicenda, ma per molti giorni i superstiti furono costretti a cibarsi con i corpi dei compagni morti .  ma ecco il mare, anzi l’oceano: si tratta del Pacifico, che vedo per la seconda volta . Lima sorge su una sorta di piccolo piano rialzato di poche centinaia di metri rispetto al mare. Il tragitto dall’aeroporto in centro è reso un incubo dal traffico davvero assurdo e fuori controllo di questa città nonché dal solito tassista abusivo arraffone, che prova a farmi una sola con i soles, la valuta locale. Ad ogni modo, dopo tanto troppo traffico, si apre poi una bella piazza, intitolata a Saint Martin

ma ecco il mare, anzi l’oceano: si tratta del Pacifico, che vedo per la seconda volta . Lima sorge su una sorta di piccolo piano rialzato di poche centinaia di metri rispetto al mare. Il tragitto dall’aeroporto in centro è reso un incubo dal traffico davvero assurdo e fuori controllo di questa città nonché dal solito tassista abusivo arraffone, che prova a farmi una sola con i soles, la valuta locale. Ad ogni modo, dopo tanto troppo traffico, si apre poi una bella piazza, intitolata a Saint Martin  da lì si prosegue poi lungo un corso per la piazza più famosa del Perù, Plaza dos Armas.

da lì si prosegue poi lungo un corso per la piazza più famosa del Perù, Plaza dos Armas.  costruita come piazza marziale da Francisco Pizarro, le cui spoglie sono custodite mummificate nella splendida cattedrale alle mie spalle. Capiró poi che tutte le piazze del Perù prendono questo nome e devono la loro edificazione al periodo dell’invasione spagnola. Sulle prime Lima non mi lascia troppo favorevolmente impressionato, troppo affogata nel traffico e nel rumore. Vanta comunque eccellenti ristorante per una cucina, quella peruviana, che sta esplodendo meritatamente nel mondo. Bellissima tuttavia la luce in cui è immersa, una luce diversa, biancastra e accecante Vi tornerò a Lima, alla fine del viaggio, e spero di averne una impressione diversa. Per adesso proseguo verso un posto che si rivela subito magico.

costruita come piazza marziale da Francisco Pizarro, le cui spoglie sono custodite mummificate nella splendida cattedrale alle mie spalle. Capiró poi che tutte le piazze del Perù prendono questo nome e devono la loro edificazione al periodo dell’invasione spagnola. Sulle prime Lima non mi lascia troppo favorevolmente impressionato, troppo affogata nel traffico e nel rumore. Vanta comunque eccellenti ristorante per una cucina, quella peruviana, che sta esplodendo meritatamente nel mondo. Bellissima tuttavia la luce in cui è immersa, una luce diversa, biancastra e accecante Vi tornerò a Lima, alla fine del viaggio, e spero di averne una impressione diversa. Per adesso proseguo verso un posto che si rivela subito magico.  ma ne parleremo poi. Si, ho l’impressione di essere arrivato in uno dei posti più belli del mondo

ma ne parleremo poi. Si, ho l’impressione di essere arrivato in uno dei posti più belli del mondo

El mundo perdido: giorno 12: a place called Salento, un far west 2.0

No, quando parlo del Salento non mi riferisco al bellissimo “tacco dello stivale” italiano, terra che per altro prediligo e dove ho due care e bellissime amiche  vi sto parlando altresì di un posto sulle Ande colombiane, non proprio la metà più facile a raggiungersi che si ricordi nondimeno bellissimo, estremamente affascinante.

vi sto parlando altresì di un posto sulle Ande colombiane, non proprio la metà più facile a raggiungersi che si ricordi nondimeno bellissimo, estremamente affascinante.  il periglioso modo per accedervi passa necessariamente attraverso un viaggio nell’Eje Cafetero colombiano, una regione di fitte giungle sub-tropicali recentemente riconvertite alla fiorente industria del caffè. Tutta la regione, su cui l’uomo ha affermato in tempi piuttosto recenti il suo primato sulla natura indomita, appare ancora pervasa da uno spirito pionieristico di conquista, percepibile già solo al passaggio per il capoluogo della regione, la città di Pereira

il periglioso modo per accedervi passa necessariamente attraverso un viaggio nell’Eje Cafetero colombiano, una regione di fitte giungle sub-tropicali recentemente riconvertite alla fiorente industria del caffè. Tutta la regione, su cui l’uomo ha affermato in tempi piuttosto recenti il suo primato sulla natura indomita, appare ancora pervasa da uno spirito pionieristico di conquista, percepibile già solo al passaggio per il capoluogo della regione, la città di Pereira . La sua stazione degli autobus è un formicaio di umani in viaggi per mete dai nomi insoliti e che rimandano inequivocabilmente al etnia o il paese di chi giunse qui per primo e dovette piantare una bandierina nel suolo, al fine di far sua la terra, come accadeva nel vecchio west o anche quando si è andati sulla luna. Così ci sono Portugal e Armenia

. La sua stazione degli autobus è un formicaio di umani in viaggi per mete dai nomi insoliti e che rimandano inequivocabilmente al etnia o il paese di chi giunse qui per primo e dovette piantare una bandierina nel suolo, al fine di far sua la terra, come accadeva nel vecchio west o anche quando si è andati sulla luna. Così ci sono Portugal e Armenia  Finlandia e Circassia, Cartago e Vindobona (odierna Vienna), persino una Palestina e una Sion: ecco, dubito che il derby tra le rispettive rappresentative sportive di calcio si svolga in un clima decoubertiniano di serenità. E pure parecchi italiani, come sempre d’altra parte, devono essere partiti a fine Ottocento alla conquista di queste terre vergini, se abbiano da ste parti una Amalfi, una Toscana e pure una Viterbo

Finlandia e Circassia, Cartago e Vindobona (odierna Vienna), persino una Palestina e una Sion: ecco, dubito che il derby tra le rispettive rappresentative sportive di calcio si svolga in un clima decoubertiniano di serenità. E pure parecchi italiani, come sempre d’altra parte, devono essere partiti a fine Ottocento alla conquista di queste terre vergini, se abbiano da ste parti una Amalfi, una Toscana e pure una Viterbo  persino Capri compare sulla mappa geografica , sebbene solo come nome di un quartiere di Pereira e nome di un autolavaggio ma la mia meta, come già anticipato, è un’altra

persino Capri compare sulla mappa geografica , sebbene solo come nome di un quartiere di Pereira e nome di un autolavaggio ma la mia meta, come già anticipato, è un’altra  la strada si inerpica abbastanza ripida su delle colline che diventano con un certo zelo montagne, con la pioggia e la nebbia che passano ad esigere il loro tributo fino alla destinazione finale, cui giungo giusto sul far della sera

la strada si inerpica abbastanza ripida su delle colline che diventano con un certo zelo montagne, con la pioggia e la nebbia che passano ad esigere il loro tributo fino alla destinazione finale, cui giungo giusto sul far della sera  vista dal “mirador” in alto, che da un lato contempla uno spettacolare paesaggio andino e dall’altro esattamente alle spalle la città,

vista dal “mirador” in alto, che da un lato contempla uno spettacolare paesaggio andino e dall’altro esattamente alle spalle la città,  si mostra non dissimile da una Spaccanapoli in rilettura andina, con questa via centrale che sega in due il paesello fino a confluire nella piazza centrale, epicentro di ogni attività.

si mostra non dissimile da una Spaccanapoli in rilettura andina, con questa via centrale che sega in due il paesello fino a confluire nella piazza centrale, epicentro di ogni attività.  E contemplo fra esse certo la ronda per le strade del paese con le jeeep willys del secondo conflitto mondiale , finite qui per qualche motivo a centinaia e ora impiegate per mansioni lavorative come per il corteggiamento alle signorine.

E contemplo fra esse certo la ronda per le strade del paese con le jeeep willys del secondo conflitto mondiale , finite qui per qualche motivo a centinaia e ora impiegate per mansioni lavorative come per il corteggiamento alle signorine.  Diciamo che ste jeep svolgono a Salento una funzione analoga a quella che il trerrote assicura nella società ciammurra. Sarà su una di esse che l’indomani partirò alla volta di uno dei posti più incredibili mai visti, la valle del Cocora, ma andiamo con ordine. A Salento la dieta locale poggia, in maniera non disismile da quello che è l’albero di eucalipto per i koala, su un unico piatto che pare racchiudere tutta la gastronomia del creato

Diciamo che ste jeep svolgono a Salento una funzione analoga a quella che il trerrote assicura nella società ciammurra. Sarà su una di esse che l’indomani partirò alla volta di uno dei posti più incredibili mai visti, la valle del Cocora, ma andiamo con ordine. A Salento la dieta locale poggia, in maniera non disismile da quello che è l’albero di eucalipto per i koala, su un unico piatto che pare racchiudere tutta la gastronomia del creato  appare difficile immaginarlo ma sotto quello strato di formaggio, prosciutto, mais e altro è sepolta una squisita trota dalla carne rosa pescata in uno dei tanti fiumi che bagnano queste colline; quello strato superiore prende invece il nome di “pataccon” e rimanda, almeno per i conoscitori dell’idioma linguistico napoletano, all’altro aspetto basilare della società salentina andina, che è il reperimento del pataccone femminile nel fine settimana. Il corteggiamento inizia come dicevano a bordo delle jeep scampate al secondo conflitto mondiale ma prevede poi il suo D day finale nelle ore tarde della sera, quando si aprono le danze nei diversi saloon da vecchio west, ove si entra facendo sbattere sul pavimento gli speroni e mostrando in alcuni casi la pistola nel cinturone. Un giorno mi piacerebbe tornare a Salento e sfidare a biliardo qualche eminenza locale in questo posto

appare difficile immaginarlo ma sotto quello strato di formaggio, prosciutto, mais e altro è sepolta una squisita trota dalla carne rosa pescata in uno dei tanti fiumi che bagnano queste colline; quello strato superiore prende invece il nome di “pataccon” e rimanda, almeno per i conoscitori dell’idioma linguistico napoletano, all’altro aspetto basilare della società salentina andina, che è il reperimento del pataccone femminile nel fine settimana. Il corteggiamento inizia come dicevano a bordo delle jeep scampate al secondo conflitto mondiale ma prevede poi il suo D day finale nelle ore tarde della sera, quando si aprono le danze nei diversi saloon da vecchio west, ove si entra facendo sbattere sul pavimento gli speroni e mostrando in alcuni casi la pistola nel cinturone. Un giorno mi piacerebbe tornare a Salento e sfidare a biliardo qualche eminenza locale in questo posto  il caffè Danubio il cui interno pare davvero uscito da un film di Sergio Leone. Per ora mi è bastato bere qui un aguardiente per sentirmi come in un film, con i vecchi locali che ne tracannavano una bottiglia col cinturone con pistola e gli speroni, dicendo poi al barista di offrirne un altro al Gringo, che ero io.

il caffè Danubio il cui interno pare davvero uscito da un film di Sergio Leone. Per ora mi è bastato bere qui un aguardiente per sentirmi come in un film, con i vecchi locali che ne tracannavano una bottiglia col cinturone con pistola e gli speroni, dicendo poi al barista di offrirne un altro al Gringo, che ero io.

El mundo perdido – giorno 10: Carthago delenda est

Ci sono luoghi dove non appena metti piede o forse ancora prima senti che ti entrano dentro, e quando te ne vai giuri a te stesso che vi ritornerai. Non è molto difficile che ciò accada qualora visitiate una delle islas del Rosario, e basta anche la più sbilenca e storta delle foto a spiegare il perché

Acque di un nitore impareggiabile, sabbia finissima in molti casi bianchissima, barriere coralline affollate di pesci variopinti, vegetazione lussureggiante, palme da cocco, milioni di uccelli che si danno appuntamento all’alba e al tramonto per un polifonico canto.

Nulla più e nulla meno del classico paradiso caraibico insomma. Eh avete detto niente: l’isola deserta (e paradisiaca) è il luogo forse più ricorrente dove un uomo sogna di trovarsi, e questo da sempre. Il concetto di “utopia” modellatosi nei secoli rimanda appunto sempre ad un’isola, un luogo posto al fuori e capace di affermarsi come mondo a se stante

(anche se a voler far proprio i professoroni, sarebbe più giusto parlare di “ectopia”). La cosa che comunque mi cattura ancor più il cuore è che questi minuscoli atolli corallini (37 in tutto, molti dei quali poco più che scogli) possiedono pure una longeva storia, molto accattivante a leggersi e ovviamente connessa al gigante che sorge sulla costa innanzi: la città che porta il nome di colei che diede i natali ad Annibale, parliamo ovviamente di Cartagena.

Vista da qui tra l’altro o meglio lungo il tormentato tragitto in barca per arrivarci, Cartagena non offre proprio il meglio di se, schiudendo alla vista solo la parte nuova, che presenta uno skyline in stile Miami di grattacieli sul mare, che forse qualcuno troverà affascinanti ma a me sembrano nulla più che una tamarrata.

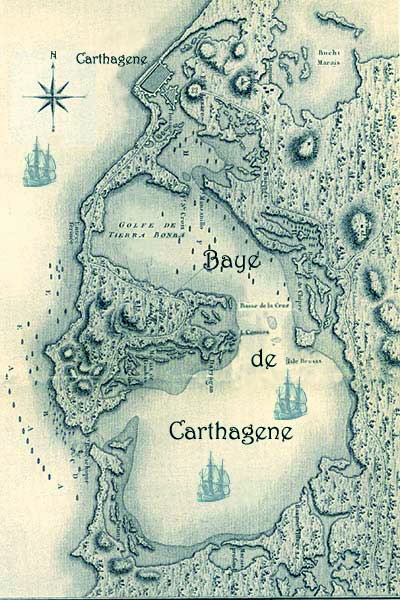

Con le chiappe che, per via delle onde e della velocità di crociera folle, sbattono sul sedile come manco durante una performance di spanking estremo, riesco comunque ad intuire la geografia dei luoghi ora sonmersi dalla colata di calcestruzzo dei cessi verticali. Quelle che costeggiamo uscendo dal porto sono la Boca Chica e la Boca Granda, una sorta di delta di un fiume sotterraneo, come nel caso di Venezia, che articola una serie di canali che vanno poi a morire nel mare aperto. Essi sono alla base dello sviluppo di Cartagena sin dai tempi della sua creazione.

Ciò che rese Cartagena sin da subito il porto di attracco principale di tutti i galeoni spagnoli proveniente dall’Europa o dall’Africa nonché il punto di raccolta e imbarco per la Spagna delle enormi ricchezze in oro e minerali strappate alle povere popolazioni indigene, era il fatto di essere pressoché inespugnabile. Una flotta nemica che avesse voluto sbarcare lì si sarebbe dovuta andare ad infilare in un vicolo cieco di uno stretto canale (una sorta di fiordo in verità) profondo una decina di miglia marine e ed esposto al tiro di cannone dei difensori da ogni lato. L’incubo di ogni ammiraglio . Solo un uomo riteneva che Cartagine poteva essere presa . Quell’uomo era Francis Drake

in una notte senza luna del febbraio 1586 il Drake, simulando per giorni un diversivo, alla riuscì a far trovare dinanzi al porto 50 navi inglesi pronte a far fuoco sulle navi spagnole inermi nel porto come “fagiani nella tana “, mentre la totalità dell’imponente schieramento di cannoni spagnoli era direzionato verso inesistenti obiettivi. Drake, inventore del lavoro di “intelligence ” militare con la sua serie di efficienti spie disseminate in loco, era riuscito a prender la imprendibile città con un numero estremamente esiguo di morti e colpi sparati da ambo le parti. Si narra anche della insolita amicizia che il lord pirata seppe poi stringere con il governatore spagnolo sconfitto e fatto prigioniero, Alfonso Bravo a cui concesse di accudire la moglie morente. Ma al di la del lato umano interpersonale, il Drake dovette poi mostrare il pugno di ferro agli spagnoli che non ne volevano sapere di sganciare tutti l’oro che custodivano nei loro forzieri. Alla fine, per “far scendere da cavallo” gli Spagnoli e farsi rivelare dove tenevano nascosti i dobloni, al baronetto Francis toccó pronunciare la stessa frase con cui Catone il censore arringó molti secoli prima il Senato Romano :”carthago delenda est”. Cartagine deve essere distrutta: e gli spagnoli cacciarono tutto e subito il cash che tenevano custodito. Pare che il Drake non si fidó di portare l’ingente bottino alla base operativa delle isole del Rosario, dove i suoi colleghi pirati non è che brillassero per rettitudine e onestà, ma imbarcó tutto l’oro su un galeone con viaggio di sola andata per l’Inghilterra. Ma torniamo alle islas del Rosario:

in una notte senza luna del febbraio 1586 il Drake, simulando per giorni un diversivo, alla riuscì a far trovare dinanzi al porto 50 navi inglesi pronte a far fuoco sulle navi spagnole inermi nel porto come “fagiani nella tana “, mentre la totalità dell’imponente schieramento di cannoni spagnoli era direzionato verso inesistenti obiettivi. Drake, inventore del lavoro di “intelligence ” militare con la sua serie di efficienti spie disseminate in loco, era riuscito a prender la imprendibile città con un numero estremamente esiguo di morti e colpi sparati da ambo le parti. Si narra anche della insolita amicizia che il lord pirata seppe poi stringere con il governatore spagnolo sconfitto e fatto prigioniero, Alfonso Bravo a cui concesse di accudire la moglie morente. Ma al di la del lato umano interpersonale, il Drake dovette poi mostrare il pugno di ferro agli spagnoli che non ne volevano sapere di sganciare tutti l’oro che custodivano nei loro forzieri. Alla fine, per “far scendere da cavallo” gli Spagnoli e farsi rivelare dove tenevano nascosti i dobloni, al baronetto Francis toccó pronunciare la stessa frase con cui Catone il censore arringó molti secoli prima il Senato Romano :”carthago delenda est”. Cartagine deve essere distrutta: e gli spagnoli cacciarono tutto e subito il cash che tenevano custodito. Pare che il Drake non si fidó di portare l’ingente bottino alla base operativa delle isole del Rosario, dove i suoi colleghi pirati non è che brillassero per rettitudine e onestà, ma imbarcó tutto l’oro su un galeone con viaggio di sola andata per l’Inghilterra. Ma torniamo alle islas del Rosario: ho impressione che una certa vocazione piratesca sia rimasta nei locali che girano per la spiaggia propinando a prezzi con oscillazioni telluriche le varie mercanzie in offerta . Perciò se ci andate, preparatevi a tirare molto sul prezzo, ma alla fine lasciatevi andare : non si tratta di acquistare cianfrusaglia ma questo tipo di delizie appena saltate fuori dalla spuma del mare, come la Venere di Botticelli

ho impressione che una certa vocazione piratesca sia rimasta nei locali che girano per la spiaggia propinando a prezzi con oscillazioni telluriche le varie mercanzie in offerta . Perciò se ci andate, preparatevi a tirare molto sul prezzo, ma alla fine lasciatevi andare : non si tratta di acquistare cianfrusaglia ma questo tipo di delizie appena saltate fuori dalla spuma del mare, come la Venere di Botticelli

El mundo perdido – giorno 9: Cartagena, metropoli di carne

La definizione la prendo a nolo da Curzio Malaparte che la coniò per descrivere la Napoli del dopoguerra, e la incollo alla meta che mi si dischiude allo sguardo a questo punto del cammino, la suadente Cartagena de las Indias. Certo, in ossequio al suo nome ispirato a quella Cartagine secolare indomita rivale di Roma, anche la nostra perla del Caribe ha un passato pieno di guerre e devastazioni, diversamente da un presente oltremodo festoso e chiassoso, ove le uniche guerre plausibili appaiono quelle tra i vari accanitissimi venditori e saltimbanchi vari di strada.

Ecco, una chiave di lettura possibile per andare alla scoperta della bellissima Cartagena mi pare possa essere un metodo tripartito, che contempli il suo passato, il suo presente e il suo futuro. Io decido di partire dal suo passato e la cosa pare sorprendere alquanto se non sbalordire il responsabile dell’ufficio turistico cui mi rivolgo per comprare una guida storica della città, giacché sembra sia il primo italiano che entri li dentro dall’inizio dell’anno ma forse da tempo ancor più immemore a formulare una domanda volta al reperimento di qualcosa di diverso dai due prodotti trainanti presso la clientela italiana: la bamba e le mignotte. Dovete provare a immaginarla sta scena di me che entrò in sto polveroso e sudaticcio ufficio dove dinanzi ad un traballante ventilatore scassato siedono omaccioni spanciati con le gambe sulla scrivania e l’aria sonnolenta di chi le ha già viste tutte per potersi svegliarsi ancora di soprassalto. . “Hola amigo, de vienes?” “. “Italia” . “ah italiano, yo tengo los chicas mas linda de Cartagena, 20-22 anos, blancas, negras, mulatas…” e così dicendo accompagna ad ogni etnia diversa dei vari “almuerzos” di carne in vendita un gusto delle dite che vanno giunte verso la bocca, come a simulare un bacio o qualcosa di molto gustoso. Faccio seccamente presente di non essere interessato alla sua proposta ma lui rincara la dose, quasi scusandosi per il malinteso : “ahhh, allora quieres bamba?” “No” “Scusa e allora che quieres???” “Cercavo una guida storica sulla città di Cartagena, in particolare sul periodo della Santa Inquisizione e sulla figura del Marchese de Blas” Attimi di imbarazzato silenzio e poi “😂😂😂😂😂😂😂😂”. Fragorosa risata di massa che squarcia le pareti. Me ne sono uscito da quella sottospecie di agenzia turistica mentre quella scanzonata accolita di papponi & pusher ancora mi spernacchiava intonandocon tono semiserio: “la sacra In-qui-tion de Espanaa”, facendo seguire un’altra risata di gruppo e mettendomi per un attimo per la testa il grillo di cantarli alla polizia, giusto per vedere se anche dinanzi ad un pubblico ufficiale mantenessero quell’umorismo cosi british. Ma soprassiedo ovviamente.Anche perché Cartagena è stupenda e c’è tanto, tantissimo da vedere e da vivere.  Singolare che il palazzo più bello e a cui è riservato un posto centrale nella piazza principale sia quello riservato alla Sacra Inquisizione che da ste parti fece fuoco e fiamme, con migliaia di donne mandate al rogo e decine di processi per stregoneria. La singolarità si accresce se si riflette sul fatto che questo era il porto di arriva dall’Africa di migliaia se non milioni di schiavi africani, che venivano qui regolarmente venduti al miglior offerente per essere destinati al lavoro nelle piantagioni .

Singolare che il palazzo più bello e a cui è riservato un posto centrale nella piazza principale sia quello riservato alla Sacra Inquisizione che da ste parti fece fuoco e fiamme, con migliaia di donne mandate al rogo e decine di processi per stregoneria. La singolarità si accresce se si riflette sul fatto che questo era il porto di arriva dall’Africa di migliaia se non milioni di schiavi africani, che venivano qui regolarmente venduti al miglior offerente per essere destinati al lavoro nelle piantagioni .  Insomma se si strappa un essere umano alla sua famiglia e la sua terra, lo si imbarca su un galeone o lo si vende in una piazza oltreoceano come uno stock di pesce surgelato, va bene; se può una donna tradisce il marito, viene arsa viva come strega….

Insomma se si strappa un essere umano alla sua famiglia e la sua terra, lo si imbarca su un galeone o lo si vende in una piazza oltreoceano come uno stock di pesce surgelato, va bene; se può una donna tradisce il marito, viene arsa viva come strega…. ad ogni modo la città vide anche l’emersione nel clero di personalità di alto spicco e encomiabile umanità, come San Pedro de Claver (cui è dedicata la chiesa alle mie spalle), primo santo del nuovo mondo che dedicó la vita all’assistenza appunto degli schiavi africani

ad ogni modo la città vide anche l’emersione nel clero di personalità di alto spicco e encomiabile umanità, come San Pedro de Claver (cui è dedicata la chiesa alle mie spalle), primo santo del nuovo mondo che dedicó la vita all’assistenza appunto degli schiavi africani  il tutto serve a fornire un quadro sull’importanza che la città ebbe sin dai primi anni della sua fondazione nel 1512, pur passando attraverso guerre e distruzioni, bottino appetito da eserciti e pirati per la sua ricchezza

il tutto serve a fornire un quadro sull’importanza che la città ebbe sin dai primi anni della sua fondazione nel 1512, pur passando attraverso guerre e distruzioni, bottino appetito da eserciti e pirati per la sua ricchezza  ma del suo passato burrascoso ci occuperemo poi. Torniamo al suo presente fatto di tanta tanta festa tra le centinaia di edifici coloniali splendidamente conservati

ma del suo passato burrascoso ci occuperemo poi. Torniamo al suo presente fatto di tanta tanta festa tra le centinaia di edifici coloniali splendidamente conservati  a suo modo per le eleganti strade si combatte una guerra ancora oggi: quella tra gang rivali, ognuna delle quali presa ad inculare una fetta di mercato di turisti diversa. Stanno le donnone afro venditrici di frutta, che mi spollano bello bello non appena varco le bellissime mura della città, affaticato col mio zaino

a suo modo per le eleganti strade si combatte una guerra ancora oggi: quella tra gang rivali, ognuna delle quali presa ad inculare una fetta di mercato di turisti diversa. Stanno le donnone afro venditrici di frutta, che mi spollano bello bello non appena varco le bellissime mura della città, affaticato col mio zaino  poi stanno i venditori di acqua e birra, che mutano la notte in procacciatori di coca&mignotte, e poi stanno i miei preferiti, ragazzi dei ghetti che intonano stai freestyle rap latino, con dedica personalizzata al fesso che si ferma ad ascoltarli

poi stanno i venditori di acqua e birra, che mutano la notte in procacciatori di coca&mignotte, e poi stanno i miei preferiti, ragazzi dei ghetti che intonano stai freestyle rap latino, con dedica personalizzata al fesso che si ferma ad ascoltarli

“Italiano con le tue Linde scarpette, tiene mas plata che Cr7, you are the boss, youuu are the boss”. Ehhhh fuss a Maronna. Quanto poi alle linde scarpette….nu par i espadrillas scamazzate.  tra cumbia, salsa e l’onnipresente raggaeton (di cui qua hanno addirittura inventato una versione 2.0 ancora più tamarra) la notte di Cartagena comincia. Prima dell’alba di dormire non se ne parla proprio

tra cumbia, salsa e l’onnipresente raggaeton (di cui qua hanno addirittura inventato una versione 2.0 ancora più tamarra) la notte di Cartagena comincia. Prima dell’alba di dormire non se ne parla proprio

El mundo perdido – giorno 8: la Candelaria, una piccola “Macondo” racchiusa dentro una metropoli

Non sono ancora le sei della manana che un non troppo convinto sole bagna già il legno pastellato del patio della Casa della Vega.  Sul banco della portineria sta un piccolo campanello, di quelli che si usano negli alberghi per richiamare l’attenzione del portiere ma il suo vibrarsi reiterato non pare sortire l’effetto sperato dagli ospiti anglosassoni, nel senso che nessuno fa capolino dalla portineria. Si affaccia invece dalla cucina la bellissima indios di etnia Muisca delle colazioni, col suo copricapo arancione annodato come un turbante, che spiega non senza difficoltà lessicali che la senorita Carla il giovedì accompagna il nino a scuola prima, poi regresa con la moto del suo novio per le 6: 20, 6:25 della manana. Non si sbaglia: non saranno le 6:30 che si ode un gracchiare di motoretta sul selciato della Calle de la Fatica, per poi inforcare Calle de la Paz alla spicciolata. Un bacio appassionato tra i due al momento del congedo vale a metter di buon umore il senor Carlito della panetteria di fronte, forte sostenitore dei valori della famiglia tradizionale, che invita la giovane coppia a mettere al mondo pargoli e convolare a giuste nozze.

Sul banco della portineria sta un piccolo campanello, di quelli che si usano negli alberghi per richiamare l’attenzione del portiere ma il suo vibrarsi reiterato non pare sortire l’effetto sperato dagli ospiti anglosassoni, nel senso che nessuno fa capolino dalla portineria. Si affaccia invece dalla cucina la bellissima indios di etnia Muisca delle colazioni, col suo copricapo arancione annodato come un turbante, che spiega non senza difficoltà lessicali che la senorita Carla il giovedì accompagna il nino a scuola prima, poi regresa con la moto del suo novio per le 6: 20, 6:25 della manana. Non si sbaglia: non saranno le 6:30 che si ode un gracchiare di motoretta sul selciato della Calle de la Fatica, per poi inforcare Calle de la Paz alla spicciolata. Un bacio appassionato tra i due al momento del congedo vale a metter di buon umore il senor Carlito della panetteria di fronte, forte sostenitore dei valori della famiglia tradizionale, che invita la giovane coppia a mettere al mondo pargoli e convolare a giuste nozze.  “Aqui non siamo nel Chapinero, dove nel week end todos los maricones si baciano ubriachi per strada. Questa è la Candelari: grazie alla protezione della Virgin Maria qui gli uomini stanno innamorati delle DONNE, non di altri uomini!”. Nell’invocare la protezione della sacra vergine Maria, l’uomo volge lo sguardo alla sovrastante altissima montagna, ove sorge un santuario cui tutti i locali sembrano assai devoti e a cui si accede con un teleferico, una funivia, la cui stazione sta giusto appena la bellissima Iglesia de las aguas, edificata su una sorgente

“Aqui non siamo nel Chapinero, dove nel week end todos los maricones si baciano ubriachi per strada. Questa è la Candelari: grazie alla protezione della Virgin Maria qui gli uomini stanno innamorati delle DONNE, non di altri uomini!”. Nell’invocare la protezione della sacra vergine Maria, l’uomo volge lo sguardo alla sovrastante altissima montagna, ove sorge un santuario cui tutti i locali sembrano assai devoti e a cui si accede con un teleferico, una funivia, la cui stazione sta giusto appena la bellissima Iglesia de las aguas, edificata su una sorgente  non lontano, anzi in pratica in mezzo alle due costruzioni sorge anche la bella Quinta de Bolivar,

non lontano, anzi in pratica in mezzo alle due costruzioni sorge anche la bella Quinta de Bolivar,  lussuosa dimora dell’eroe del continente prima che in vecchiaia si sputtanasse tutto in donne e tavolo verde. L’ascesa al santuario merita, a condizione che non costituiscano un problema per il vostro organismo i 3.220 metri della stazione a monte, e permette di gustare una visuale apprezzabile sulla sconfinata città

lussuosa dimora dell’eroe del continente prima che in vecchiaia si sputtanasse tutto in donne e tavolo verde. L’ascesa al santuario merita, a condizione che non costituiscano un problema per il vostro organismo i 3.220 metri della stazione a monte, e permette di gustare una visuale apprezzabile sulla sconfinata città  personalmente mi ci mancava poco davvero per rimanerci secco, atteso che manco uscito dalla funivia mi ha preso un quasi coccolone per via dell’altura: avrò bisogno di incamerare parecchi globuli rossi se voglio più avanti nel viaggio risalire le Ande fino al Machu Picchu. Ad ogni modo, eccoci sopra la sconfinata Bogotà

personalmente mi ci mancava poco davvero per rimanerci secco, atteso che manco uscito dalla funivia mi ha preso un quasi coccolone per via dell’altura: avrò bisogno di incamerare parecchi globuli rossi se voglio più avanti nel viaggio risalire le Ande fino al Machu Picchu. Ad ogni modo, eccoci sopra la sconfinata Bogotà  megalopoli da 20 milioni di abitanti, più di Londra e New York. Roma, Milano e Napoli messe insieme arriverebbero a poco più della metà. In gran parte edificata in tempi moderni con grattacieli e grande spendita di calcestruzzo, la gigantesca bestia nasconde un cuore pulsante che pare fermo al Seicento, fatto di salite in selciato e chiese in legno edificate dagli Spagnoli al tempo dell’Inquisizione, il cui ultimo apostolo è l’inconsapevole panettiere Carlitos, quello che condanna e forse brucerebbe vivi los mariconazos del quartiere rivale, il più modaiolo Chapinero

megalopoli da 20 milioni di abitanti, più di Londra e New York. Roma, Milano e Napoli messe insieme arriverebbero a poco più della metà. In gran parte edificata in tempi moderni con grattacieli e grande spendita di calcestruzzo, la gigantesca bestia nasconde un cuore pulsante che pare fermo al Seicento, fatto di salite in selciato e chiese in legno edificate dagli Spagnoli al tempo dell’Inquisizione, il cui ultimo apostolo è l’inconsapevole panettiere Carlitos, quello che condanna e forse brucerebbe vivi los mariconazos del quartiere rivale, il più modaiolo Chapinero  questo è il mondo incantato è lento, molto lento mentre tutto intorno si corre, del quartiere della Candelaria

questo è il mondo incantato è lento, molto lento mentre tutto intorno si corre, del quartiere della Candelaria  con le sue case colorate ognuna diversa dalle altre abbarbicate su pendi ripidissimi ed il suo saper disvelare subito un mondo, un mondo intimo e ciclico sospeso tra ricordi e una impronta di magia. Insomma la Candelaria è per me una Macondo, la città forse immaginaria di Gabriel Garcia Marquez in “Cent’anni di solitudine”. O ne è forse solo un gustoso primo assaggio, giacché tra i vari mondi perduti di cui sono alla ricerca vi è anche quello di rintracciare da qualche parte sull’altopiano ove scorre placido il rio Magdalena quel pueblo ove sotto un patio fumava la pipa il colonnello Aureliano Buendia e ove ogni secondo giovedì del mese gli zingari venivano a portare il ghiaccio. Ovviamente parlo ancora di Macondo

con le sue case colorate ognuna diversa dalle altre abbarbicate su pendi ripidissimi ed il suo saper disvelare subito un mondo, un mondo intimo e ciclico sospeso tra ricordi e una impronta di magia. Insomma la Candelaria è per me una Macondo, la città forse immaginaria di Gabriel Garcia Marquez in “Cent’anni di solitudine”. O ne è forse solo un gustoso primo assaggio, giacché tra i vari mondi perduti di cui sono alla ricerca vi è anche quello di rintracciare da qualche parte sull’altopiano ove scorre placido il rio Magdalena quel pueblo ove sotto un patio fumava la pipa il colonnello Aureliano Buendia e ove ogni secondo giovedì del mese gli zingari venivano a portare il ghiaccio. Ovviamente parlo ancora di Macondo

El mundo perdido – giorno 7: tante diverse strade su un piatto

Oggi torno dal Mar del Caribe sulle Ande, a Bogotà, e questo appare al momento l’unico punto certo di un viaggio che da qui in avanti può prendere le vie più disparate: nella mente mi frullano decine di mete e ognuna di esse è il punto di partenza di un nuovo itinerario possibile. La Colombia è un paese estremamente esteso e con una diversità quasi unica di habitat e scenari. Dove andrò dopo questa breve sosta a Bogotà? Scenderò di nuovo verso il Mar del Caribe presso la imperdibile Cartagena delle Indie e poi Santa Marta col vicino parco naturale di Tayrona che ospita le vestigia della “Ciudad perdida” o comincerò dalla regione collinare occidentale che ospita le fincas che producono il caffè e vanta scenari di alta montagna di incomparabile bellezza? Altra opzione potrebbe essere spingersi nel semi-inespolarato sud del paese, che accoglie le bellezze più disparate: dal deserto in alta quota di Tatacoa, ove rimirare le stelle nitide come in pochi altri posti al mondo , a siti archeologi che spuntano fuori dalla giungla per passare a fiumi che cambiano colore come per magia

o comincerò dalla regione collinare occidentale che ospita le fincas che producono il caffè e vanta scenari di alta montagna di incomparabile bellezza? Altra opzione potrebbe essere spingersi nel semi-inespolarato sud del paese, che accoglie le bellezze più disparate: dal deserto in alta quota di Tatacoa, ove rimirare le stelle nitide come in pochi altri posti al mondo , a siti archeologi che spuntano fuori dalla giungla per passare a fiumi che cambiano colore come per magia  Altra via di cammino possibile è quella di scendere a sud in direzione delle città coloniali sugli altipiani

Altra via di cammino possibile è quella di scendere a sud in direzione delle città coloniali sugli altipiani  con quei paesaggi degni di un romanzo di Garcia Marquez. Di sicuro nel corso del cammino devo ficcarci la regione amazzonica, che è un must che non posso mancare

con quei paesaggi degni di un romanzo di Garcia Marquez. Di sicuro nel corso del cammino devo ficcarci la regione amazzonica, che è un must che non posso mancare  ma che non è proprio semplice come una gita domenicale all’Ikea

ma che non è proprio semplice come una gita domenicale all’Ikea

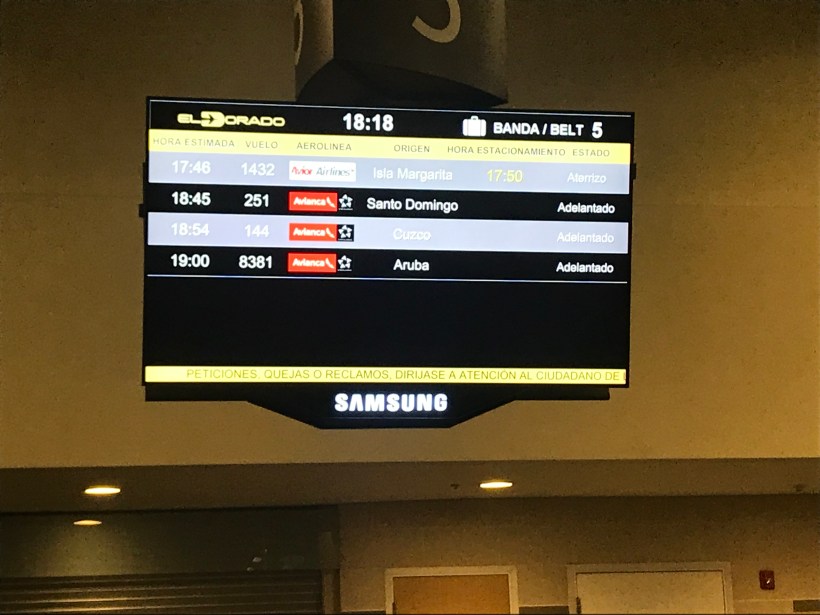

Essere dilaniato da questi dubbi su quale strada prendere l’indomani mattina è la sensazione che preferisco e cerco maggiormente in un viaggio, un piacere comprensibile solo ai viaggiatori quelli veri, che sanno gustare il piacere di poter decidere la propria strada sulle sensazioni del momento, senza farsi dilaniare dall’ansia di dover preventivare o peggio ancora prenotare tutto in anticipo, finendo per piallare le giornate di un viaggio in maniera non troppo dissimile alla routine di una mattinata in ufficio. Mentre penso tutte queste cose all’aeroporto El Dorado di Bogotà, vedo apparire sul monitor della restituzione bagagli una destinazione a cui non avevo pensato  non parlo di Aruba, e nemmeno di Santo Domingo dove dubito metterò mai piede. Ma di quella che non si legge bene in grigio: Cuzco, in Perù! E se me ne andassi a fare il cammino Inca da lì fino a Machu Picchu?

non parlo di Aruba, e nemmeno di Santo Domingo dove dubito metterò mai piede. Ma di quella che non si legge bene in grigio: Cuzco, in Perù! E se me ne andassi a fare il cammino Inca da lì fino a Machu Picchu?  sarebbe certo un bel modo a dir poco per concludere un viaggio alla ricerca del “mundo perdido” .

sarebbe certo un bel modo a dir poco per concludere un viaggio alla ricerca del “mundo perdido” .

Mah, chissà per ora sono contento di essere atterrato a sto El Dorado di Bogotà , che sto trabiccolo che volava da isla Margarita tutto pareva tranne qualcosa capace di giungere a destino. Ne ho prese di compagnie di merda ma sta Avior Airlines venezuelana gareggia davvero per la medaglia d’oro. E poi volete mettere il piacere di ritrovarvi il fratello scemo di Byron Moreno (l’arbitro “accattato” che ci scopo’ fuori da un mondiale di calcio)  per due ore con una tosse compulsiva e crisi di panico continue per le molteplici turbolenze in volo?

per due ore con una tosse compulsiva e crisi di panico continue per le molteplici turbolenze in volo?

ormai è notte e fa freddo qui sugli altipiani ma la Candelaria di Bogotà schiude ancor maggiormente il suo animo intimo e coloniale. Malbec argentino per scaldarsi e montaditos per decidere il da farsi:

ormai è notte e fa freddo qui sugli altipiani ma la Candelaria di Bogotà schiude ancor maggiormente il suo animo intimo e coloniale. Malbec argentino per scaldarsi e montaditos per decidere il da farsi:  ognuno di quei tre nel piatto rappresenta per me una strada da prendere l’indomani . La costa, le colline o il deserto, chissà. Che magnifica cosa il viaggio!

ognuno di quei tre nel piatto rappresenta per me una strada da prendere l’indomani . La costa, le colline o il deserto, chissà. Che magnifica cosa il viaggio!

El mundo perdido – giorno 6 : ”questa è Sparta!!”…..o Recanati?

Già, questa è Sparta, e non è una battuta gettata lì a caso ne un’allusione ad una presunta vigoria belluina dei residenti, i cui modi gentili, placidi e sonnolenti hanno davvero poco a che vedere con il rigore marziale dei Lacedemoni. Questa è Sparta da un punto di visto amministrativo, nel senso che la regione anzi lo stato federale in cui ricade la isla Margarita e altre piccole isole vicine prende appunto il nome di Nueva Esparta.  la cosa non può mancare di incuriosirmi e cerco sin dal primo giorno qualcuno in grado di placare la mia curiosità, trovandolo solo l’ultimo giorno in un consunto insegnante in pensione che sbarca il lunario con piccole spiegazioni di storia presso il castello spagnolo di Asuncion, che domina l’isola

la cosa non può mancare di incuriosirmi e cerco sin dal primo giorno qualcuno in grado di placare la mia curiosità, trovandolo solo l’ultimo giorno in un consunto insegnante in pensione che sbarca il lunario con piccole spiegazioni di storia presso il castello spagnolo di Asuncion, che domina l’isola  qui insomma stavano gli spagnoli, piuttosto bene armati come si può notare. Ma i locali insorsero, decisi a rompere il giogo della tirannia, e costrinsero con un furbo espediente la legione spagnola ad una battaglia fuori dalle solide mura e alle pendici del monte che rimiro in foto, che da allora prese il nome di Matasiete, perché la sproporzione tra soldati spagnoli e truppe locali era di sette ad uno, quindi ad ogni partigiano locale fu impartito l’ordine o forse la preghiera di uccidere almeno sette spagnoli , matar siete, Matasiete. Siamo nel 1817, il reame spagnolo da qui a poco avrebbe perso la sovranità su tutto il territorio sudamericano ma Isla Margarita fu il primo territorio del continente liberato dagli spagnoli.

qui insomma stavano gli spagnoli, piuttosto bene armati come si può notare. Ma i locali insorsero, decisi a rompere il giogo della tirannia, e costrinsero con un furbo espediente la legione spagnola ad una battaglia fuori dalle solide mura e alle pendici del monte che rimiro in foto, che da allora prese il nome di Matasiete, perché la sproporzione tra soldati spagnoli e truppe locali era di sette ad uno, quindi ad ogni partigiano locale fu impartito l’ordine o forse la preghiera di uccidere almeno sette spagnoli , matar siete, Matasiete. Siamo nel 1817, il reame spagnolo da qui a poco avrebbe perso la sovranità su tutto il territorio sudamericano ma Isla Margarita fu il primo territorio del continente liberato dagli spagnoli.  La battaglia del Matasiete, nell’epica locale, fu paragonata anche all’eroica resistenza degli Spartani alle Termopili ed ecco spiegato dunque il tonitruante epiteto di “Nueva Esparta”.

La battaglia del Matasiete, nell’epica locale, fu paragonata anche all’eroica resistenza degli Spartani alle Termopili ed ecco spiegato dunque il tonitruante epiteto di “Nueva Esparta”.

A Leonida e gli Spartani, nonostante tutto il coraggio del mondo, toccó come ben sappiamo tuttavia di capitolare contro i Persiani, diversamente che dai Margariteni al Cerro Matasiete. E perché? Facciamo un passo indietro, al “furbo espediente” di cui sopra: al povero Leonida esso mancó, anzi furono i nemici a trovarlo corrompendo il turpe Efialte e spingendolo a rivelargli un passaggio segreto. Qui l’astuzia invece fu un fattore ad appannaggio dei locali, e quando parliamo di “furbo espediente” per far uscire fuori i soldati dal castello parliamo di uno dei prodotti locali maggiormente apprezzati e di altissima qualità da sempre: la pucchiacca.  quell’elegante ufficiale a cavallo, a sinistra nella stampa, dovrà presumibilmente essere quel manzo del comandante della legione spagnola, il quale adescato dalla bella eroina locale Luisa Arismendi ad un appuntamento di vrachetta stile “due cuori e una capanna” in un villaggio sperduto , per fare lo splendido come era solito, si mosse con tutto il seguito di cavalieri e soldati in alta uniforme. Era proprio quello che i partigiani locali aspettavano per fargli una bella festa.

quell’elegante ufficiale a cavallo, a sinistra nella stampa, dovrà presumibilmente essere quel manzo del comandante della legione spagnola, il quale adescato dalla bella eroina locale Luisa Arismendi ad un appuntamento di vrachetta stile “due cuori e una capanna” in un villaggio sperduto , per fare lo splendido come era solito, si mosse con tutto il seguito di cavalieri e soldati in alta uniforme. Era proprio quello che i partigiani locali aspettavano per fargli una bella festa.  Chissà, se il coraggioso Leonida ai 300 opliti avesse aggiunto anche qualche bella snacchera greca come sarebbe andata a finire .

Chissà, se il coraggioso Leonida ai 300 opliti avesse aggiunto anche qualche bella snacchera greca come sarebbe andata a finire .  il castello domina il bel paesino coloniale di Asuncion, nella cui piazza troneggia un tizio che da qui in avanti vedrò penso parecchie volte

il castello domina il bel paesino coloniale di Asuncion, nella cui piazza troneggia un tizio che da qui in avanti vedrò penso parecchie volte  Simon Bolivar, eroe combattente e liberatore di tutto il Sudamerica, ma di lui parleremo un’altra volta

Simon Bolivar, eroe combattente e liberatore di tutto il Sudamerica, ma di lui parleremo un’altra volta

Proseguo l’esplorazione dell’isola, assai grande e con una densità di popolazione enorme: circa 800 mila una quindicina di anni fa, con l’economia turistica alle stelle; scarsi 400mila attuali, con la crisi e la fuga di massa all’estero. Si stima che 5 milioni su di Venezuelani su 28 siamo emigrati all’estero negli ultimi dieci anni. Questa isola in 20 anni ha dimezzato la popolazione. I centri abitati principali, Pampatar e Juan Griego, per la verità lasciano piuttosto a desiderare con palazzacci e scorci da periferia degradata  ed un considerevole livello di criminalità. Scorgo alcune edificazioni che hanno una somiglianza spiccata con le Vele di Scampia. Nella periferia della gradevole Porlamar tuttavia, ho la possibilità e l’onore di essere accolto a casa di una straordinaria famiglia locale, con legami di parentela con una mia amica .

ed un considerevole livello di criminalità. Scorgo alcune edificazioni che hanno una somiglianza spiccata con le Vele di Scampia. Nella periferia della gradevole Porlamar tuttavia, ho la possibilità e l’onore di essere accolto a casa di una straordinaria famiglia locale, con legami di parentela con una mia amica .  Hanno origine italiana, e che origine! Di cognome fanno Leopardi e vengono dalla provincia di Macerata: si, ho beccato seduti a quella tavola in Venezuela i parenti del sommo poeta Giacomo.

Hanno origine italiana, e che origine! Di cognome fanno Leopardi e vengono dalla provincia di Macerata: si, ho beccato seduti a quella tavola in Venezuela i parenti del sommo poeta Giacomo.  E vi è di più: sono tutti figli di una incredibile signora che troneggia a centro sala e che conta la bellezza di 105 primavere, cento-cinque!!!! È lucidissima ed in grado di ricordare episodi vissuti di infanzia con quelli che, mi pare di capire debbano essere stati i figli dei figli di secondo letto del padre di Leopardi. Il capofamiglia Silvio, detto Silvio Stone per la sua passionaccia giovanile per la formazione di Mick Jagger, intona pezzi napoletani con questa chitarra locale, detta il Cuatro, mentre le gentilissime sorelle mi servono un dolce di origine napoletana, appreso e tramandato tanti anni orsono da avi italiani appassionatissimi di Napoli e la sua gastronomia. …..Mi pare di sapere che Giacomino sia vissuto e amasse assai Napoli, come no! Loro preparano questo dolce ma non ne ricordano più il nome , avendolo appreso dalla madre . La povera senora Leopardi ultracentenaria, sola depositaria della antica ricetta di avi italiani, lo ha ora dimenticato. Li aiuto a risolvere così l’arcano, mi ci vuole molto poco

E vi è di più: sono tutti figli di una incredibile signora che troneggia a centro sala e che conta la bellezza di 105 primavere, cento-cinque!!!! È lucidissima ed in grado di ricordare episodi vissuti di infanzia con quelli che, mi pare di capire debbano essere stati i figli dei figli di secondo letto del padre di Leopardi. Il capofamiglia Silvio, detto Silvio Stone per la sua passionaccia giovanile per la formazione di Mick Jagger, intona pezzi napoletani con questa chitarra locale, detta il Cuatro, mentre le gentilissime sorelle mi servono un dolce di origine napoletana, appreso e tramandato tanti anni orsono da avi italiani appassionatissimi di Napoli e la sua gastronomia. …..Mi pare di sapere che Giacomino sia vissuto e amasse assai Napoli, come no! Loro preparano questo dolce ma non ne ricordano più il nome , avendolo appreso dalla madre . La povera senora Leopardi ultracentenaria, sola depositaria della antica ricetta di avi italiani, lo ha ora dimenticato. Li aiuto a risolvere così l’arcano, mi ci vuole molto poco

Oggi in Venezuela sono stato tra gli artefici di una scoperta che potrebbe riscrivere la storia della letteratura italiana : Giacomo Leopardi amava gli strufoli!!!!